変形性膝関節症

リボーンクリニック 大阪院の変形性膝関節症

変形性膝関節症 一次性 二次性の違いと原因症状、改善への道

変形性膝関節症 一次性 二次性の違いと原因症状、改善への道

膝の痛みや動かしづらさが続いたりすると、日常生活に負担を感じることがあります。特に中高年になると多く見られるのが、変形性膝関節症です。なかでも「一次性」と「二次性」という分類は、原因や治療方針を決めるうえで欠かせない情報なのですが、その違いを正しく理解している方は少なくありません。

一次性は明確な原因が特定できず、加齢や生活習慣、筋力低下など複数の要因が重なって発症します。一方、二次性は外傷や関節リウマチなどの病気、骨壊死といったはっきりした要因が引き金となります。この分類の理解は、予防策や進行を抑えるための選択肢を広げるための大切なステップです。

本記事では、変形性膝関節症 一次性 二次性の違いから原因・症状・診断方法、保存療法や手術、今注目の再生医療までを分かりやすく解説します。さらに、発症リスクを下げる日常生活での工夫やセルフケア方法もご紹介しますので、膝の健康を守るためにもぜひ最後までお読みください。

-

この記事で分かること

- ☑ 一次性と二次性変形性膝関節症の違いと特徴

- ☑ 各タイプの主な原因と発症メカニズム

- ☑ 症状の進行段階と診断方法

- ☑ 保存療法・手術・再生医療などの治療法

- ☑ 発症予防や進行抑制のための日常生活の工夫

変形性膝関節症 一次性 二次性とは何か

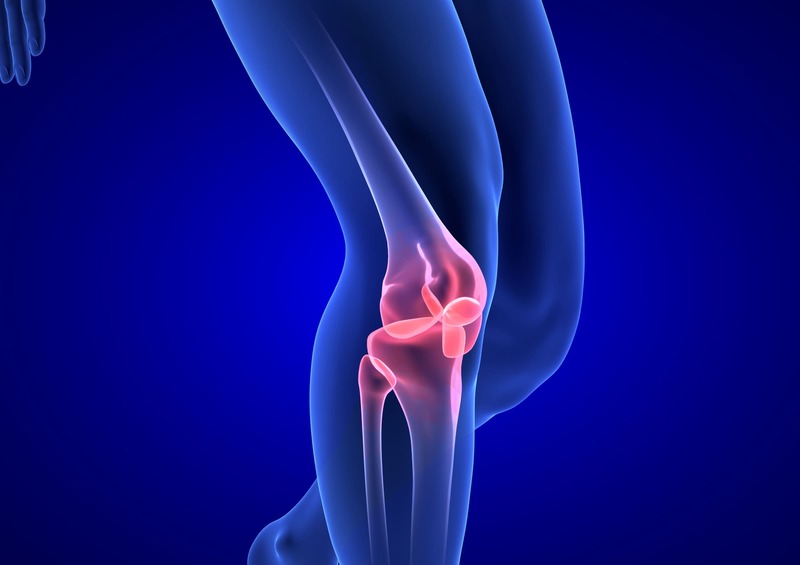

変形性膝関節症は、膝関節の軟骨がすり減り、骨と骨が直接触れ合うことで炎症や変形を起こす慢性の関節疾患です。発症すると、膝の痛みや腫れ、動きの制限が生じ、進行性の疾患ですので次第に日常生活に大きな影響を及ぼすことになりかねません。

この病気は大きく「一次性」と「二次性」に分類されます。

一次性は、発症した原因が明らかでない、原因が特定できないケースで、多くは加齢や性別、生活習慣など複数の要因が重なって発症します。一方、二次性は膝の外傷や病気など、原因が明確なタイプです。

例えば、一次性は60歳以上の女性に多く見られ、長年の生活習慣や膝への負担の蓄積が背景にあります。二次性は、半月板損傷や靭帯断裂、関節リウマチなどをきっかけに発症します。この分類を理解しておくと、診断に対する理解や治療方針に対する良否が分かりやすく正確になります。

- POINT

- ●膝軟骨の摩耗による慢性関節疾患

- ●一次性 = 原因特定が難しいタイプ

- ●二次性 = 外傷や病気など原因が明確なタイプ

一次性と二次性の定義と違い、その特徴

一次性変形性膝関節症は、特定の一因ではなく、加齢による軟骨の老化やホルモン変化、筋力低下、体重増加などが複合的に関与して発症します。日本では一次性が全体の約9割を占めており、特に女性の発症率が高いのが特徴です。

一方で、二次性変形性膝関節症は原因が明確で、スポーツや事故による靭帯損傷、半月板損傷、骨折などの外傷や、関節リウマチ・痛風・大腿骨内顆骨壊死などの病気がきっかけで起こります。発症年齢は一次性よりも若いこともあり、実のところ進行が早いという傾向があるため、放置することなく、早期治療の必要性があるため注意が必要です。

医師は、その診断に対してこの違いをもって治療の方針を立てることになります。一次性では生活習慣の改善や筋力維持が重視され、二次性では原因疾患の治療や損傷部位の修復が優先されます。

| 項目 | 一次性変形性膝関節症 | 二次性変形性膝関節症 |

|---|---|---|

| 主な原因 | 加齢、生活習慣、筋力低下など | 外傷、関節リウマチ、骨壊死など |

| 発症年齢 | 中高年に多い | 原因により全年齢で発症 |

| 進行速度 | 徐々に進行 | 原因によって早期進行も |

| 治療の重点 | 負担軽減と進行抑制 | 原因疾患の治療+進行抑制 |

- POINT

- ●一次性 = 加齢・生活習慣・体質が背景

- ●二次性 = 傷や基礎疾患が直接原因

- ●発症年齢や進行速度も異なる

発症のメカニズムと病態の進行

膝関節は大腿骨・脛骨・膝蓋骨から成り、表面は関節軟骨で覆われています。この軟骨が摩耗するとクッション機能が失われ、骨同士が擦れ、滑膜に炎症が生じます。その結果、関節液が増え、腫れや痛みが出ることとなり、変形性膝関節症へと進行していくことになります。

初期では立ち上がりや歩き始めの痛みが主で、休むと症状が軽くなることもあります。中期になると階段昇降やしゃがみ込みが困難になり、可動域も制限されます。末期では骨棘や骨硬化が進み、膝の変形(O脚など)が顕著となり、歩行や立位が難しくなります。

病態の進行には「軟骨摩耗 → 骨への負担増加 → 炎症と変形」という負の連鎖があります。早期介入でこの連鎖を断ち切ることが、症状悪化を防ぐ鍵です。

- POINT

- ●軟骨摩耗が発端

- ●炎症→腫れ→変形と進行

- ●早期の対策が進行抑制に有効

日本に多いのは一次性か二次性か

日本では、変形性膝関節症の多くが一次性に分類されます。統計的にも全症例の約9割が一次性であり、特に60歳以上の女性に多く見られます。背景には、加齢による軟骨の老化、女性ホルモンの減少、筋力低下、そして生活習慣や体型の影響が複合的に関わっています。

一方、二次性は全体の1割程度とされ、膝の外傷や関節リウマチなどの病気をきっかけに発症します。スポーツ選手や肉体労働者など、膝に強い負担がかかる生活をしている人では、二次性の割合が比較的高い傾向があります。

このように日本で一次性が多い理由は、人口構造の高齢化と、O脚傾向が強い体型的特徴にも関係しています。

- POINT

- ●日本の患者の約9割が一次性(高齢化とO脚傾向が強い体型)

- ●60歳以上の女性に多い

- ●高齢者・O脚傾向がリスク要因

- ●二次性は外傷や病気がきっかけで発症

変形性膝関節症 一次性 二次性の原因と治療

一次性と二次性は発症のきっかけが異なるため、原因と治療の考え方も変わります。一次性は加齢や体質、生活習慣が主因で、予防と進行抑制のために運動療法や生活改善が重要です。二次性は、膝のケガや病気が原因となるため、まずはその基礎疾患や損傷部位の治療を優先します。

治療法は保存療法と手術療法の2つに大別されます。保存療法では、体重コントロールや筋力強化、関節に負担をかけにくい運動(ウォーキングや水中運動)を行い、必要に応じて薬物療法やヒアルロン酸注射を組み合わせます。進行して日常生活に支障が出る場合は、高位脛骨骨切り術や人工膝関節置換術などの手術療法が検討されます。

近年では、再生医療を用いた治療も選択肢の一つとして注目されています。患者自身の細胞や成長因子を利用して関節機能の改善を図る方法で、特に早期から中期の症例で効果が期待されています。

- POINT

- ●一次性=生活習慣・加齢に伴う進行

- ●二次性=外傷や病気の治療が優

- ●保存療法・手術療法・再生医療が主な選択肢

一次性変形性膝関節症の主な原因

一次性は、特定の一因ではなく、複数の要素が重なって発症します。代表的な要因は以下の通りです。

-

1.加齢: 軟骨の弾力や水分量が減少し、摩耗しやすくなる。

-

2.性別: 女性は閉経後のホルモン減少により軟骨の保護作用が低下する。

-

3.肥満: 歩行や階段昇降時に膝への負荷が増え、軟骨摩耗を加速させる。

-

4.O脚傾向: 体重が膝の内側に集中し、特定部位の軟骨が早くすり減る。

-

5.運動不足や筋力低下: 膝を支える筋肉が弱まることで関節の安定性が低下する。

これらは単独でも影響しますが、多くの場合は複合的に関与します。そのため予防のためには、体重管理、筋力維持、正しい歩行姿勢の習慣化などが効果的です。

- POINT

- ●加齢・性別・肥満が主要因

- ●O脚や筋力低下も関与

- ●複合的要因で進行が早まる

二次性変形性膝関節症の主な原因

二次性は、膝関節に明らかな損傷や疾患がある場合に発症します。一次性とは異なり、原因が特定しやすいのが特徴です。代表的な原因には以下があります。

- ・外傷:スポーツや事故による半月板損傷、靭帯断裂、膝周辺の骨折

- ・炎症性疾患:関節リウマチ、化膿性関節炎など

- ・代謝・血流障害:痛風、大腿骨内顆骨壊死

- ・先天的異常:膝関節の形成不全や骨格の異常

これらが原因の場合、比較的若い年齢でも発症し、進行が早い傾向があります。そのため、二次性では原因疾患や外傷の治療を優先し、膝の負担を減らすためのリハビリや生活習慣の調整を同時に行うことが大切です。

- POINT

- ●原因が明確で外傷や病気がきっかけ

- ●進行が早く若年層にも発症

- ●原因治療と関節保護の両立が必要

共通の危険因子と予防のポイント

一次性・二次性にかかわらず、変形性膝関節症の発症や進行には共通する危険因子があります。加齢、肥満、筋力低下、O脚・X脚などの下肢アライメント異常、膝に負担をかける生活習慣は代表的です。

予防のポイントとしては、まず体重管理が重要です。歩行時には体重の約3倍、階段昇降時には約7倍の負荷が膝にかかるため、体重を減らすだけで膝への負担は大きく軽減されます。次に、筋力維持が欠かせません。特に大腿四頭筋を鍛えることで膝の安定性が高まります。さらに、正しい歩行姿勢や膝に優しい靴の選択、急激な負荷を避けることも有効です。

これらを日常生活で意識すれば、発症リスクを下げるだけでなく、既に症状がある人でも進行を遅らせることができます。

共通の危険因子チェックリスト

|

- POINT

- ●加齢・肥満・筋力低下が共通リスク

- ●体重管理と筋力維持が予防の要

- ●日常の膝への負担軽減が進行抑制に有効

初期症状から末期までの進行段階

変形性膝関節症は徐々に進行し、症状が変化していきます。大きく初期・中期・末期に分けられます。

- 初期:立ち上がりや歩き始めなど動作開始時に膝が痛む。休めば痛みは軽減

- 中期:階段の昇降やしゃがみ込みが困難になり、膝の曲げ伸ばしに制限が出る。痛みが持続することもある

- 末期:骨の変形が進みO脚やX脚が顕著に。立位や歩行が難しくなり、日常生活に大きな支障をきたす

この進行の背景には、軟骨の摩耗、骨棘形成、骨硬化などの構造変化があります。早期に症状を察知して医療機関を受診することで、進行を抑える可能性が高まります。

| 進行段階 | 主な症状 |

|---|---|

| 初期 | 動作時の軽い痛み、立ち上がり時の違和感 |

| 中期 | 階段昇降の困難、腫れやこわばり |

| 末期 | 安静時にも痛み、歩行困難、O脚進行 |

- POINT

- ●初期=動作開始時の痛みが中心

- ●中期=動作制限と持続痛

- ●末期=変形と歩行困難が顕著

診断方法と必要な検査項目

変形性膝関節症の診断は、問診・診察と画像検査を組み合わせて行います。

まず問診では、痛みが出るタイミングや動作、既往歴、生活習慣などを詳しく確認します。診察では膝の可動域や腫れ、熱感、変形の有無、安定性などを評価します。

画像検査ではレントゲン(X線)が基本です。関節裂隙の狭小化、骨棘形成、骨硬化などの所見から進行度を判定します。必要に応じてMRIで軟骨や半月板の状態を詳細に確認し、超音波検査で関節液貯留や炎症の有無を評価します。炎症性疾患や痛風などを疑う場合は血液検査や関節液検査も行います。

これらを組み合わせることで、病期や原因を特定し、最適な治療方針を立てられます。

- POINT

- ●問診・診察で症状と既往を把握

- ●レントゲンで骨や関節裂隙の変化を確認

- ●MRIや超音波、血液検査で詳細評価

保存療法の種類と効果

保存療法は、初期から中期の変形性膝関節症で基本となる治療法です。目的は痛みの軽減と機能の維持、進行の抑制です。代表的な方法には以下があります。

- |生活指導:体重管理、膝に負担の少ない動作の習慣化

- |運動療法:大腿四頭筋強化やストレッチ、関節可動域訓練

- |薬物療法:消炎鎮痛薬(NSAIDs)、外用薬(湿布・軟膏)

- |関節内注射:ヒアルロン酸注射、炎症が強い場合のステロイド注射

- |装具療法:サポーターや足底板で膝関節の安定性を補助

これらを組み合わせることで、膝の負担を軽減しつつ生活の質を維持できます。ただし、効果には個人差があり、なんといっても根本的な治癒は難しいため、継続的なケアを地道に継続することがが必要です。

- POINT

- ●初期~中期で効果的

- ●生活習慣改善・運動・薬物・装具の組み合わせ

- ●根治は困難だが進行抑制が可能

手術療法の選択肢と適応基準

保存療法を行っても痛みが改善せず、日常生活に大きな支障がある場合には手術療法が検討されます。手術の種類と適応は以下の通りです。

- |関節鏡手術:軽度の変形で、半月板損傷や滑膜炎が痛みの原因の場合に適応

- |高位脛骨骨切り術(HTO):O脚変形があり、膝内側に負担が集中している中等度症例に適応。膝関節を温存可能

- |人工膝関節置換術(TKA/UKA):関節変形が高度で痛みが強く、歩行困難な末期症例に適応。全置換(TKA)と部分置換(UKA)がある

適応判断には、年齢、活動量、職業、合併症の有無を考慮します。手術後はリハビリが必須で、社会復帰までには数週間から数カ月を要します。

- POINT

- ●保存療法で改善しない場合に検討

- ●症例に応じて関節鏡、骨切り、人工関節を選択

- ●術後リハビリが機能回復の鍵

再生医療|根本的治療をめざす最新の治療法

近年、変形性膝関節症の新たな治療法として再生医療が注目されています。これは、患者自身の細胞や血液から取り出した成分を利用して、損傷した組織の修復を促す方法です。代表的なものに以下があります。

- |幹細胞治療:脂肪や骨髄から採取した幹細胞を培養し、膝関節内に注入して軟骨修復を目指す

- |PRP療法(多血小板血漿注入):患者の血液から血小板を濃縮し、成長因子を利用して炎症抑制や組織再生を促進

これらは主に初期〜中期の症例で効果が期待でき、手術を回避するため、根本的な治療を行いたいとお考えの方に向いた最新手法です。ただし、長期的な効果や公的な保険適用はなく、新しい治療だけに治療経験が豊富であったり、実績がある医療機関選びが重要となります。

- POINT

- ●幹細胞・PRP療法が代表例

- ●初期〜中期で有効性が期待される

- ●保険適用や効果持続には限界がある

治療法別の特徴早見表

| 治療法 | 適応 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 保存療法 | 初期〜中期 | 体への負担が少ない | 効果が出るまで時間がかかる |

| 手術療法 | 中期〜末期 | 痛み改善が期待大 | 手術リスク・回復期間が必要 |

| 再生医療 | 初期〜中期 | 軟骨修復の可能性 | 保険適用外で費用が高い |

日常生活での予防とセルフケア方法

変形性膝関節症は、日常生活での心がけによって発症や進行を抑えることが可能です。予防・セルフケアのポイントは次の通りです。

- |体重管理:体重を減らすことで膝への負担が軽減

- |筋力維持:特に大腿四頭筋やハムストリングスを鍛える運動を継続

- |関節に優しい運動:水中ウォーキングや自転車エルゴメーターなど、衝撃の少ない運動を選択

- |動作改善:階段昇降やしゃがみ込みの動作を減らす

靴や装具の活用:クッション性のある靴やインソールで膝の安定性をサポート

また、痛みや腫れがある日は無理をせず、冷却や安静で炎症を抑えることも大切です。これらを習慣化することで、膝の健康寿命を延ばすことができます。

- POINT

- ●体重コントロールが膝負担軽減の第一歩

- ●筋力維持と衝撃の少ない運動が効果的

- ●動作改善と装具活用で日常の負担を減らす

まとめ・変形性膝関節症 一次性 二次性の違いと原因症状

今回の記事では、変形性膝関節症 一次性 二次性に関する情報を、原因から症状、診断、治療、予防まで幅広く解説しました。一次性変形性膝関節症は加齢や生活習慣、筋力低下など複数の要因が重なって発症し、日本では全体の大半を占めます。一方、二次性変形性膝関節症は外傷や関節リウマチ、大腿骨内顆骨壊死など、明確な原因が存在します。

どちらのタイプでも、共通する危険因子には肥満、O脚傾向、膝への過剰な負担などがあり、体重管理や筋力維持、正しい動作習慣によって予防や進行抑制が可能です。診断にはレントゲンやMRI、血液検査などが用いられ、治療は保存療法から手術療法、再生医療まで症状や進行度に応じて選択されます。

膝の痛みや違和感を感じたら、早めに医療機関を受診し、適切な診断と治療を受けることが何より大切です。正しい知識と日常のセルフケアを組み合わせることで、膝の健康寿命を延ばすことができます。

|Q&A 変形性膝関節症-一次性-二次性Q1. 一次性と二次性変形性膝関節症はどう違うのですか?A. 一次性は加齢や生活習慣、筋力低下など複数の要因が重なって発症するタイプで、日本では約9割を占めます。二次性は外傷や関節リウマチ、骨壊死など明確な原因があるタイプです。 Q2. どちらのタイプでも予防方法は同じですか?A. 共通して体重管理や大腿四頭筋など膝周囲の筋力強化、膝に優しい動作習慣が有効です。ただし二次性の場合は、原因となる病気や損傷の治療を優先する必要があります。 Q3. 初期症状はどうやって見分けられますか?A. 初期では立ち上がりや歩き始めの動作時に膝が痛む、階段昇降で違和感があるなどが特徴です。休むと症状が軽くなることが多いですが、継続する場合は早期受診が大切です。 Q4. 保存療法と手術はどのように選ぶのですか?A. 初期〜中期は生活指導や運動療法、薬物療法、注射などの保存療法が基本です。痛みが強く日常生活に支障が出る場合は、骨切り術や人工関節置換術などの手術療法が検討されます。 Q5. 再生医療はどの段階で受けられますか?A. 幹細胞治療やPRP療法などの再生医療は、初期〜中期の症例で効果が期待できます。軟骨修復を促し、手術を回避したい場合の選択肢になりますが、医療機関や症状によって適応が異なります。 |

| リボーンクリニックは、再生医療専門のクリニックです。

国が定めた「再生医療等安全性確保法」のもと、特定認定再生医療等委員会の厳格な審査を経て、厚生労働大臣へ届出を終えた、ご信頼いただける安心の「再生医療専門の医療機関」です。 膝の治療にあたりましては、法令を遵守し、院長の青木医師をはじめとした経験豊富な医師が患者さまのお悩みに親身に寄り添い、最新鋭の設備と熟練のスタッフといった最高の環境でサポートいたします。 まずはお気軽に無料相談をご利用ください(無理に治療をお勧めすることは一切ございません)。 |