半月板損傷

リボーンクリニック 大阪院の半月板損傷

半月板損傷とは

半月板損傷とは

半月板は膝関節のクッションとして衝撃を吸収し、安定性を保つ大切な役割を担っています。その半月板が損傷すると、痛みや膝の引っかかり感、ロッキングと呼ばれる膝が突然動かなくなる症状、水が溜まる関節水腫などが現れることがあります。

「半月板損傷とは何か」を正しく理解することは、治療法を選ぶうえでとても重要です。スポーツ外傷や加齢による変性、さらには円板状半月といった先天的な特徴まで、原因は多岐にわたります。

放置していると変形性膝関節症へと進行し、将来的に歩行や生活の質に大きな影響を及ぼすリスクがあります。

本記事では、半月板損傷とはと題して、半月板の役割、損傷によって起こる症状、診断方法、そして保存療法や手術療法、さらに再生医療といった最新の治療選択肢まで、幅広く解説していきます。

記事を通じて早期対応の大切さをご理解していただければと思います。

-

この記事から分かること

- ☑ 半月板損傷とは何か、膝関節での半月板の役割

- ☑ 半月板損傷の主な原因(スポーツ外傷・加齢など)

- ☑ 半月板損傷で起こる代表的な症状やロッキング現象

- ☑ 診断方法と保存療法・手術療法・再生医療の選択肢

- ☑ 放置による変形性膝関節症への進行リスクと予防法

半月板損傷とは?膝に起こる代表的な疾患

半月板損傷とは、膝関節の中にある「半月板」という軟骨様の組織が傷ついたり裂けたりする状態を指します。スポーツ外傷や加齢など幅広い年代で発症するため、膝のトラブルの中でも頻度が高い疾患の一つです。

半月板は膝の安定性や衝撃吸収に欠かせない存在です。損傷をそのままにしてしまうと膝の動きに制限が生じ、歩行や階段の上り下りといった日常動作にも影響するようになります。重症例では膝が急に動かなくなる「ロッキング現象」が起こることもあります。

さらに、半月板には血流が見込めず、損傷すると修復するための栄養が行き届きません。そのため、自然に治ることは、ほぼ見込めない組織でといえるのです。放置することなく早期に適切な診断と治療が求められます。

放置すれば、より重篤な膝の変形(変形性膝関節症)に進行しかねません。将来的に生活の質を大きく損なう可能性があります。

- POINT

- ●半月板損傷は膝関節で頻度が高い疾患

- ●損傷を放置すると日常動作に支障が出やすい

- ●自然治癒しにくいため早期治療が必要

- ●より重度の高い変形性膝関節症に進行する恐れがある

半月板の役割と機能

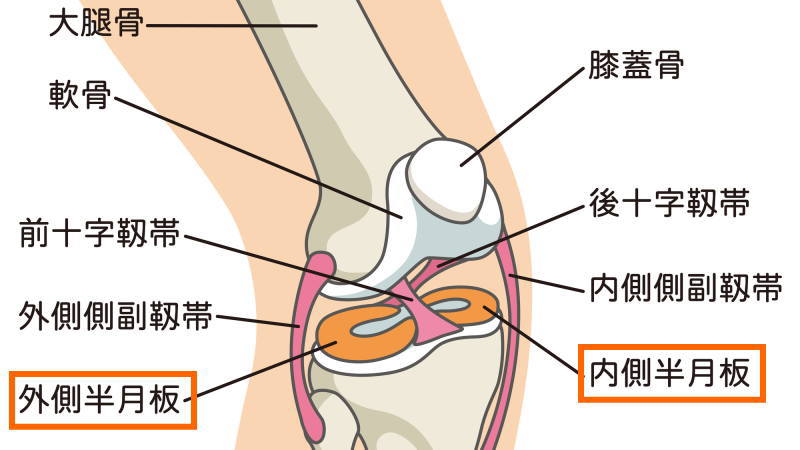

半月板は、膝関節の大腿骨と脛骨の間にあるC字型の軟骨組織で、左右(外側と内側)に一つずつ存在します。主な働きは、膝に加わる体重や衝撃を分散し、安定させることです。いわば「クッション」として機能し、骨同士が直接ぶつかることを防いでいます。

また、半月板は膝の動きを滑らかにする潤滑材としても働き、膝が安定して動くためのセンサーの役割も果たしています。これらの機能が正常に働いているからこそ、私たちは違和感なく立つ・歩く・走るといった動作が可能になるのです。

半月板が損傷すると、こうした役割が果たせなくなり、膝への負担が急激に高まります。その結果、軟骨がすり減りやすくなり、長期的には膝の関節変形につながる危険があります。

- POINT

- ●体重や衝撃を分散するクッション機能

- ●関節の滑らかな動きを助ける働き

- ●膝の安定性を高めるセンサー的役割

半月板損傷が起こる主な原因とは

半月板損傷は、大きく「外傷性」と「変性」に分けられます。外傷性とは、スポーツや事故によって強い衝撃が膝に加わったときに起こるものです。特にサッカーやバスケットボールのように方向転換やジャンプの着地を伴う競技では、損傷リスクが高いと言えます。

一方で、加齢に伴って半月板が弱くなり、日常の立ち上がりや階段昇降といった軽い動作でも損傷するケースもあります。40歳を超えると徐々に水分量の減少などで半月板が脆くなるため、非外傷性の損傷が増えるのです。

さらに、先天的に形が大きい「円板状半月板」を持つ方は損傷を受けやすい傾向があります。体質や生活習慣も原因となるため、必ずしも激しいスポーツをしていなくても起こり得る疾患です。

| 原因 | 特徴 | 発生しやすい年代 | 具体例 |

|---|---|---|---|

| スポーツ外傷 | 急激なひねりや衝撃で損傷 | 若年層 | サッカー、バスケットボール、スキー |

| 加齢性変化 | 半月板の劣化で小さな外力でも損傷 | 中高年 | 立ち上がりや階段昇降 |

| 先天的要因 | 円板状半月板による損傷リスク | 小児~若年 | 運動時の外側膝痛 |

- POINT

- ●外傷性:スポーツや事故による膝への強い衝撃

- ●変性:加齢や繰り返す負荷による劣化

- ●先天的要因:円板状半月板を持つ場合の損傷リスク

スポーツ外傷による半月板損傷

スポーツ外傷による半月板損傷は、若い世代に多く見られる膝のトラブルです。前項でも記したようにサッカーやバスケットボールなど、急な方向転換やジャンプの着地を伴う競技で起こりやすいのが特徴です。膝に体重がかかったまま強くひねられることで、半月板に裂け目が生じます。

このとき、半月板だけでなく前十字靭帯や内側側副靭帯と同時に損傷するケースも少なくありません。これは「不幸の三徴候」と呼ばれ、重症化しやすいため回復までに長期間を要します。競技復帰には年単位のリハビリが必要になることもあります。

スポーツによる半月板損傷は痛みだけでなく、腫れや動かしにくさといった症状を伴うため、早期の診断と治療が大切です。

- POINT

- ●サッカー・バスケなど方向転換の多い競技で多発

- ●靭帯損傷を伴う「不幸の三徴候」に注意

- ●復帰まで長期リハビリを要するケースもある

加齢による半月板損傷の特徴

年齢を重ねると半月板は水分量が減り、弾力性を失います。このため、激しい動作をしていなくても、立ち上がる・階段を降りるといった日常の動作で損傷が起こることがあります。40歳以降の中高年層では特にリスクが高く、いわゆる「変性断裂」と呼ばれるタイプが多く見られます。

加齢による半月板損傷は、気づかないうちに進行することも少なくありません。痛みが軽いからと放置すると、膝関節の安定性が低下し、最終的には変形性膝関節症へ進行する恐れがあります。

若い世代の外傷性損傷と違い、加齢による場合は「些細なきっかけで起こる」「慢性化しやすい」という特徴があり、生活の質に直結する点が大きな課題です。

- POINT

- ●40歳以降は変性断裂が増える

- ●日常動作の中でも発症しやすい

- ●放置すると変形性膝関節症に進行する恐れがある

半月板損傷とは何かを理解するための症状と治療

半月板損傷では、膝の痛みや腫れ、引っかかり感などが代表的な症状として現れます。重症化すると膝が急に動かなくなる「ロッキング現象」や、関節内に水がたまる「関節水腫」が起こることもあります。

診断にはMRIが有効で、断裂の形態や部位を詳しく評価できます。症状が軽い場合は薬やリハビリを中心とした保存療法を行い、痛みや可動域の改善を目指します。一方、膝が動かなくなるような症状や、保存療法で効果が得られない場合には、関節鏡を用いた切除術や縫合術などの手術療法が検討されます。

| 症状 | 内容 |

|---|---|

| 膝の痛み | 曲げ伸ばし時の痛みや押すと痛む |

| 腫れ・水が溜まる | 関節液がたまり可動域制限 |

| 引っかかり感 | 動作時のキャッチング感 |

| ロッキング | 膝が急に動かなくなる |

| 膝くずれ | 歩行中に力が抜ける |

さらに、手術以外の新しい選択肢として「再生医療」も注目されています。患者自身の血液や脂肪から抽出した成分を利用して組織の修復を促す方法で、入院の必要がなく低侵襲という利点があります。

| 治療法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 保存療法 | 身体への負担が少ない、通院で対応可能 | 改善に時間がかかる、効果が不十分な場合あり |

| 半月板切除術 | 痛みを早く軽減できる | 将来の変形性膝関節症リスク増加 |

| 半月板縫合術 | 半月板を温存し機能を維持できる | 適応が限られる、回復に時間がかかる |

- POINT

- ●代表的な症状:痛み・腫れ・引っかかり感・ロッキング

- ●軽症は保存療法、重症例は手術が必要になる

- ●再生医療は手術を避けたい人の新しい選択肢

半月板損傷で見られる代表的な症状

半月板損傷の症状は、膝の状態や損傷の程度によって異なりますが、代表的なサインがいくつかあります。まず多くの方が訴えるのは「膝の痛み」です。膝を動かしたときに鋭い痛みや鈍い痛みを感じ、曲げ伸ばしの際に違和感が出ることです。

次に「膝の腫れ」もよく見られる症状です。関節内に炎症が起こり、関節液が増えることで膝が腫れたり重く感じたりします。また「膝の引っかかり感」や「クリック音(ゴリッ、コキッと鳴る音)」も特徴的で、動きがスムーズでなくなる場合があります。

さらに進行すると、膝が突然崩れる「膝くずれ」や可動域の制限が現れることもあります。こうした症状が続くと日常生活の動作にも影響を及ぼすため、早期の診察が望まれます。

| 症状 | 内容 |

|---|---|

| 膝の痛み | 曲げ伸ばし時の痛みや押すと痛む |

| 腫れ・水が溜まる | 関節液がたまり可動域制限 |

| 引っかかり感 | 動作時のキャッチング感 |

| ロッキング | 膝が急に動かなくなる |

| 膝くずれ | 歩行中に力が抜ける |

- POINT

- ●代表的な症状:痛み、腫れ、引っかかり感

- ●クリック音や膝くずれが出ることもある

- ●症状が進むと日常生活に支障が出やすい

ロッキングや膝に水が溜まる症状について

半月板損傷の中でも注意すべき症状が「ロッキング」と「関節水腫(膝に水が溜まる状態)」です。

ロッキングとは、断裂した半月板の一部が関節の間に挟まり、膝が急に動かなくなる現象です。突然膝が曲げ伸ばしできなくなり、強い痛みを伴うため歩行が困難になります。スポーツ中や日常生活の動作で急に起こることがあり、即時の対応が必要となります。

一方で膝に水が溜まる症状は、関節内の炎症によって関節液が過剰に分泌されることで起こります。膝が腫れて熱感を持ち、可動域が狭まってしまうこともあります。何度も繰り返す場合は、半月板損傷を含む関節の異常が背景にある可能性が高い可能性があります。

- POINT

- ●ロッキング=半月板が挟まり膝が動かなくなる

- ●関節水腫=炎症で水がたまり膝が腫れる

- ●どちらも放置せず医療機関での診断が必要

半月板損傷は自然治癒しないのか

半月板は血管が少なく、栄養が十分に届きにくい組織です。そのため、一度損傷すると自然治癒する可能性は極めて低いとされています。特に中央部分(ホワイトゾーン)は血流がほとんどなく、断裂が起きても修復はほぼ期待できません。

ただし、半月板の外側3分の1程度(レッドゾーン)は血流があるため、損傷が小さければ自然修復が起こることもあります。しかしその割合は限られており、放置してしまうと膝の安定性が失われ、変形性膝関節症へ進行するリスクが高まります。

つまり「放っておけば治る」という考え方は、かなり危険です。症状の程度に応じて保存療法、手術療法、再生医療などの適切な治療を受けることが、将来の膝を守るために大切といえるでしょう。

- POINT

- ●半月板は血流が乏しく自然治癒は困難

- ●外側のレッドゾーンのみ修復が期待できる

- ●放置すると変形性膝関節症に進行する危険がある

半月板損傷の診断方法と検査の流れ

半月板損傷の診断は、まず医師による問診と触診から始まります。どのような動作で痛みや腫れが出るか、過去のケガや発症の経緯を確認することが最初のステップです。

その後、徒手検査と呼ばれる方法で膝をひねったり曲げ伸ばしたりして、痛みや「クリック音(コリッと鳴る音)」の有無をチェックします。これにより半月板損傷の可能性が高まった場合、画像検査へ進みます。

レントゲンでは骨の状態は確認できますが、半月板自体は写りません。そこで有効なのがMRI検査です。MRIでは断裂の形態や位置、さらに血流の有無まで詳しく把握でき、治療方針を決めるために欠かせない検査です。場合によっては関節鏡(内視鏡)による直接観察が行われることもあります。

半月板損傷の症状

| 断裂タイプ | 特徴 | 主な原因 |

|---|---|---|

| 縦断裂 | 縦に裂ける | 外傷(スポーツなど) |

| 横断裂 | 横に裂ける | 強い外力 |

| 水平断裂 | 二枚おろし状の裂け | 加齢性変化 |

| 変性断裂 | ささくれ状に損傷 | 加齢による劣化 |

- POINT

- ●問診・徒手検査で症状を確認

- ●レントゲンは骨の状態のみ評価

- ●MRIが確定診断に最も有効

半月板損傷の治療法【保存療法と手術療法】

半月板損傷の治療は、症状の程度や生活への影響度によって「保存療法」と「手術療法」に分かれます。

保存療法は、比較的軽度な損傷に選ばれる方法です。薬物療法(消炎鎮痛剤や湿布)、ヒアルロン酸注射、サポーターなどの装具療法、そして筋力強化を目的としたリハビリテーションが含まれます。これらは膝への負担を軽減し、痛みを和らげながら自然な回復を促す方法です。ただし、改善までに時間がかかる場合があります。

一方で、膝が動かなくなるロッキングや強い痛みが続く場合、または保存療法で効果が見られない場合は手術療法が検討されます。手術には、損傷部分を切り取る「切除術」と、縫い合わせて修復する「縫合術」の2種類があります。

切除術は回復が早い一方、将来的に関節軟骨に負担がかかりやすいというリスクがあり、縫合術は回復に時間がかかるものの半月板を温存できる点が大きな利点ですが再断裂の可能性も危惧されるところです。

- POINT

- ●軽症:薬・注射・装具・リハビリによる保存療法

- ●重症:部分切除術または縫合術の手術療法

- ●選択肢は膝の状態と将来リスクを踏まえて判断

再生医療という新しい治療の選択肢

従来の保存療法や手術療法に加え、近年では「再生医療」が半月板損傷の新しい選択肢として注目されています。

再生医療では、患者自身の血液や脂肪から取り出した成分(成長因子や幹細胞)を加工し、膝関節内に注射します。これにより損傷部位の修復を促進し、炎症を抑えて痛みを軽減する効果が期待されます。入院を必要とせず、体への負担が少ないことが大きなメリットです。

一方で、再生医療はまだ比較的新しい治療法であるため、効果の持続性や保険適用の有無などに課題が残っています。そのため、すべての患者に適応できるわけではなく、専門医による十分な説明と判断が欠かせません。

▶ 当院は、再生医療の専門院ですので治療の可能性などお気軽にご相談ください

| 治療法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 保存療法 | 身体への負担が少ない、通院で対応可能 | 改善に時間がかかる、効果が不十分な場合あり |

| 半月板切除術 | 痛みを早く軽減できる | 将来の変形性膝関節症リスク増加 |

| 半月板縫合術 | 半月板を温存し機能を維持できる | 適応が限られる、回復に時間がかかる |

| 再生医療 | 半月板を温存し機能を維持できる | 健康保険の適応外、回復に時間がかかる |

- POINT

- ●自己組織を利用し修復を促す治療法

- ●低侵襲で入院不要、回復が早い利点がある

- ●一方で効果や費用面には検討が必要

半月板損傷後のリハビリとスポーツ復帰

半月板損傷の治療後は、症状の改善だけでなく「再び動ける膝」を取り戻すことが重要です。そのために欠かせないのがリハビリテーションです。

リハビリでは、膝関節を支える大腿四頭筋やハムストリングスの強化を中心に行います。筋力を高めることで膝の安定性が増し、再損傷の予防にもつながります。術後直後は可動域訓練から始め、段階的に筋力トレーニングやバランス練習へ移行していきます。

|

スポーツ復帰の目安は、切除術では約2〜3か月、縫合術では4〜6か月程度とされています。ただし、年齢や回復速度、競技レベルによって個人差が大きく、復帰時期は主治医や理学療法士の判断を踏まえることが大切です。

- POINT

- ●リハビリは可動域訓練→筋力強化→バランス練習の流れ

- ●切除術後は約2〜3か月、縫合術後は4〜6か月で復帰が目安

- ●復帰時期は医師・理学療法士と相談して決定

半月板損傷を放置すると変形性膝関節症へ進行するリスク

半月板損傷を治療せずに放置すると、膝の軟骨に過度の負担がかかります。その結果、関節の摩耗が進み「変形性膝関節症」へと進行する可能性があります。

半月板は膝のクッションの役割を果たしていますが、損傷すると衝撃を吸収できず、関節軟骨が直接すり減りやすくなります。この状態が続くと膝の痛みや変形が進み、歩行や階段の上り下りさえ困難になることもあります。

変形性膝関節症は要介護や寝たきりの一因ともいわれ、生活の質を大きく損ないます。そのため、半月板損傷は軽度であっても「早期に診断・治療を受けること」が将来の健康維持に直結します。

- 注意すべきPOINT

- ●放置すると変形性膝関節症に進行する危険がある

- ●半月板が損傷すると軟骨が直接摩耗しやすくなる

- ●早期治療が将来的な生活の質を守る鍵

半月板損傷の予防と再発防止のための生活習慣

半月板損傷を防ぐ、あるいは再発を避けるためには、日常生活での習慣改善が効果的です。

まず大切なのは体重管理です。体重が1kg増えると膝への負担は約2kg増えるとされており、適正体重を維持することは膝を守る大前提です。さらに、大腿四頭筋をはじめとする下肢筋力の強化も有効で、プール歩行など膝に負担が少ない運動が推奨されます。

柔軟性を保つことも再発防止につながります。運動前後のストレッチを欠かさず行うことで、膝関節への過剰な負担を減らせます。加えて、O脚やX脚といったアライメントの異常がある方は、早めに医師に相談し、インソール(足底板)などを取り入れると良いでしょう。

●体重管理で膝への負担を軽減

●下肢筋力強化と柔軟性の維持が予防に有効

●ストレッチや装具利用で再発防止が可能

まとめ・半月板損傷とは何かを正しく理解し早期対応を

半月板損傷は、膝関節のクッションとして働く半月板が傷ついたり裂けたりする疾患です。スポーツによる外傷や加齢による変性が原因となり、痛み・腫れ・引っかかり感・ロッキングなど多彩な症状を引き起こします。

特に注意すべき点は、半月板には血流が乏しいため自然治癒が難しいということです。そのまま放置すると関節軟骨の摩耗が進み、将来的に変形性膝関節症へ進行するリスクが高まります。

診断にはMRIが有効で、保存療法(薬・リハビリ・装具)から手術療法(切除術・縫合術)、さらには再生医療まで選択肢が存在します。治療法の選択は症状の程度やライフスタイルに応じて医師と相談しながら進めることが大切です。

つまり、膝に違和感や痛みを感じたら「そのうち治る」と自己判断せず、早めに整形外科を受診することが将来の健康な膝を守る一番の近道です。半月板損傷は正しい理解と早期対応によって、スポーツ復帰や日常生活の質を保つことが可能です。

-

その他、参考にしていただける「半月板損傷」の記事

- ・半月板損傷 やってはいけないことと放置リスク・治療法を徹底解説

- ・半月板損傷 早く治す方法|保存療法・手術とリハビリ

- ・半月板損傷 症状 チェックの方法と受診判断の目安を解説

- ・半月板損傷の内側、外側の違いと症状 原因・診断・治療を徹底解説

- ・半月板損傷は一生治らない?不安を感じたあなたへ

- ・半月板損傷 重症度と治療法を徹底解説

- ・半月板損傷 治療期間の目安、焦らず、正しく向き合うために

よくある質問Q&A|半月板損傷とは?

Q1. 半月板損傷とはどのような病気ですか?A1. 半月板損傷とは、膝関節のクッション役である半月板に裂け目や傷が入った状態を指します。スポーツでの外傷や加齢による変性が原因となり、膝の痛みや腫れ、動作時の引っかかり感などを引き起こします。 Q2. 半月板損傷は自然に治りますか?A2. 半月板は血流が乏しい組織のため、自然治癒はほとんど期待できません。放置すると軟骨の摩耗が進み、変形性膝関節症に進行するリスクがあります。早期に整形外科を受診して治療を始めることが大切です。 Q3. どのような症状が出ると半月板損傷を疑うべきですか?A3. 膝の痛みや腫れ、膝を動かしたときの引っかかり感、突然膝が動かなくなる「ロッキング」、水が溜まる関節水腫などが代表的な症状です。 Q4. 半月板損傷の治療にはどんな方法がありますか?A4. 軽度の場合は薬物療法やリハビリなどの保存療法が行われます。重度の場合は関節鏡を用いた半月板切除術や縫合術が検討されます。さらに、再生医療による治療も新しい選択肢となっています。 Q5. 半月板損傷は予防できますか?A5. 予防には体重管理や大腿四頭筋の強化、運動前後のストレッチが効果的です。膝に負担の少ないプール歩行なども推奨されます。O脚・X脚などの骨のバランス異常がある場合は早めに医師へ相談することが望ましいです。 |

リボーンクリニックは、再生医療専門のクリニックです。

国が定めた「再生医療等安全性確保法」のもと、特定認定再生医療等委員会の厳格な審査を経て、厚生労働大臣へ届出を終えた、ご信頼いただける安心の「再生医療専門の医療機関」です。

膝の治療にあたりましては、法令を遵守し、院長の青木医師をはじめとした経験豊富な医師が患者さまのお悩みに親身に寄り添い、最新鋭の設備と熟練のスタッフといった最高の環境でサポートいたします。

まずはお気軽に無料相談をご利用ください(無理に治療をお勧めすることは一切ございません)。