変形性膝関節症

リボーンクリニック 大阪院の変形性膝関節症

変形性膝関節症のステージ分類(KL分類)と症状・治療法を全解説

変形性膝関節症のステージ分類(KL分類)とは?

「立ち上がる時に膝がズキッと痛む…」 「最近、階段を降りるのがなんだか怖い…」

そんな膝の痛みを、「・・・歳のせいだから仕方ない」と諦めていませんか?

もし、あなたやご家族、知人の方が、変形性膝関節症の診断を受けて心配されてこちらにたどり着かれたのは、とても大切な一歩です。なぜなら変形性膝関節症は進行性の病気です。放置せず、一刻も早い治療が大切であることをご理解いただける記事だからです。

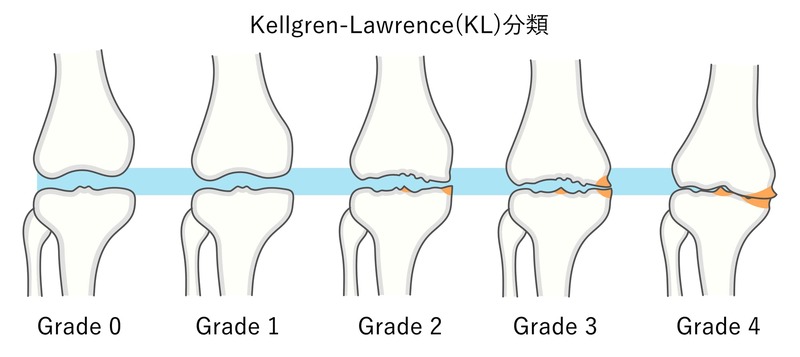

変形性膝関節症には、レントゲン検査の結果をもとにした「KL分類」という世界的なステージ分類があり、ご自身の膝が今どの段階にあるのかを客観的に知ることができます。

この「ステージ」を知ることは、単に重症度を把握するだけではありません。 なぜ今の症状が出ているのかという原因を理解し、今後の見通しを立て、そして、あなたに合った最適な治療法を見つけるための、重要な道しるべとなるのものです。

この記事では、専門的な内容をどなたにも分かりやすく、そして詳しく解説します。

- ステージごとの具体的な症状の変化

- レントゲンだけでは分からない、MRI検査の重要性

- 運動療法から手術、そして「再生医療」という新しい選択肢まで

あなたの長年の悩みや不安に寄り添い、希望に繋がる情報がきっと見つかるはずです。 まずは、変形性膝関節症とは一体どんな病気なのか、基本から一緒に見ていきましょう。

-

この記事で分かること

- ☑ 検査に基づいた「KL分類」という5段階のステージ分類の具体的内容

- ☑ 初期から末期までのステージで今どの段階にあるかの目安

- ☑ レントゲンだけでは分からない痛みの原因、MRI検査の重要性

- ☑ ステージに応じた保存療法から手術、さらには再生医療までの幅広い治療法の選択肢

- ☑ 進行を遅らせるため、日常生活で可能な具体的工夫

そもそも変形性膝関節症とはどんな病気?

膝の痛みで整形外科を受診される方の中で、最も多い原因の一つが変形性膝関節症(へんけいせい ひざかんせつしょう)です。

これは、膝関節の中でクッションの役割を果たしている「関節軟骨」が、主に年齢を重ねることで少しずつすり減っていく病気です。軟骨がすり減ると、骨同士がこすれ合って炎症が起き、痛みや腫れ、膝に水がたまるなどの症状が現れます。

国内だけでも推定1,000万人(潜在的には3000万人)もの方がこの膝の痛みを抱えていると言われ、決して珍しい病気ではありません。

初期の段階では、「立ち上がる時の一歩目が痛い」「階段を降りるのがつらい」といった、動き始めの痛みが特徴です。しかし、休むと痛みが和らぐため、「歳のせいだろう…」と、つい無難に考えて見過ごしがちなることも少なくありません。

このようにお考えになるお気持ちも分かりますが、変形性膝関節症は、ゆっくりでも進行してしまう病気です。あなたの膝の状態を正しく知り、早い段階から対策を始めることが、この先の生活の質を保つ上でとても大切になることをご理解いただければと思います。

- POINT

- ●変形性膝関節症は膝のクッションである軟骨がすり減る病気

- ●主な原因は加齢で、痛みや腫れ、水がたまるなどの症状が出る

- ●初期症状は動き始めの痛みで、放置すると進行する

レントゲン検査で決まる重症度のステージ分類

「自分の膝は、今どのくらい悪い状態なのだろう?」 このように、ご自身の膝の状態を客観的に把握したいと思われるのは当然のことです。

そこで、整形外科ではまずレントゲン(X線)検査を行います。このレントゲン写真をもとに、変形性膝関節症がどのくらい進行しているか(重症度)を判定するのが、世界的な基準である「Kellgren-Lawrence分類(KL分類)」と呼ばれるステージ分類です。

もちろん、MRI検査や問診なども行いますが、重症度を判断する基本となるのがこのKL分類なのです。 レントゲン写真では、主に以下の2つのポイントを確認して、膝の状態を評価していきます。

| レントゲンで見る主なポイント | これが示すこと |

| 関節の隙間の広さ | 軟骨がどれだけすり減っているかの指標 |

| 骨棘(こつきょく)の有無 | 骨が変形し始めているサイン(骨のトゲ) |

軟骨そのものはレントゲンには写りませんが、軟骨がすり減ると、骨と骨の間の隙間が狭く見えます。これによって、軟骨のすり減り具合を間接的に判断するわけです。

このステージ分類によって、現在の膝の状態が客観的に分かり、今後の治療方針を決めるための大切な道しるべとなります。

- POINT

- ●重症度はレントゲン検査で判定するのが一般的

- ●世界的な基準として「KL分類」というステージ分類が用いられる

- ●「関節の隙間」と「骨棘(骨のトゲ)」の状態で進行度を評価する

グレード0から4までの5段階を詳しく解説

それでは、KL分類の具体的な内容を見ていきましょう。 あなたの膝の状態をより深く理解するために、それぞれのステージでどのような変化が起きているのかを解説します。ステージは、異常のない「グレード0」から最も進行した「グレード4」までの5段階に分けられます。

| グレード | レントゲンでの特徴 | 主な自覚症状の目安 |

| 0 (正常) | 異常なし | 症状はほぼない |

| 1 (疑い) | ごく小さな骨棘の可能性 | 違和感程度で、自覚症状は少ない |

| 2 (初期) | 明らかな骨棘、隙間が少し狭い | 動き始めや階段で痛み、休むと改善 |

| 3 (進行期) | 隙間が明らかに狭い、骨の変形 | 歩行時も痛みが続き、膝の曲げ伸ばしが困難 |

| 4 (末期) | 隙間がほぼ消失、骨同士が接触 | 安静時も痛む、歩行が非常に困難 |

グレード2以上で、正式に「変形性膝関節症」と診断されます。 「初期」と聞くとまだ大丈夫だと思われがちですが、この段階から痛みなどの自覚症状が出始めます。

そして、グレード3(進行期)になると、歩いている最中も痛みが続くようになり、膝が伸びきらない、曲げきれないといった動きの制限も出てきます。日常生活にも支障が出始める方が多い段階です。

グレード4(末期)になると、軟骨がほぼなくなり骨同士が直接ぶつかるため、安静にしていても強い痛みを感じたり、痛みで夜、眠っていても目が覚めたりすることがあります。

このように、ステージ分類はご自身の症状の目安にもなります。膝に少しでも違和感を覚えたら、「まだ大丈夫」と思わずに、一度専門医に相談することが、この進行を食い止めるための第一歩です。

- POINT

- ●ステージは正常な0から末期の4までの5段階に分類される

- ●グレード2以上で「変形性膝関節症」と診断される

- ●グレードが進むにつれて痛みや症状が強くなる傾向がある

【初期〜末期】ステージごとの症状の変化

初期(グレード2)の症状

この段階では、「常に痛い」というよりも、特定の動作で痛みを感じるのが特徴です。「動き始めの痛み」とも言われ、例えば以下のような場面で違和感や痛みを覚えます。

- ・朝起きて、ベッドから立ち上がる一歩目

- ・長時間座った後、椅子から立ち上がる時

- ・階段、特に降りる時の膝への響き

少し動いていると痛みが和らぐことも多いため、「気のせいかな」「少し休めば大丈夫」と感じてしまうかもしれません。しかし、これは膝が発している大切なサインです。

中期(グレード3)の症状

進行期に入ると、痛みがよりはっきりと、そして持続的になります。動き始めだけでなく、歩いている最中もずっと痛むようになり、外出が億劫に感じられることが増えてきます。

- ・膝の曲げ伸ばしがスムーズにできず、正座が困難になる

- ・膝が腫れて熱っぽく感じる(水がたまる状態)

- ・O脚(オーきゃく)の変形が目立ち始める

このように、日常生活の様々な場面で不自由さを感じるようになり、痛みをかばうことで姿勢が悪くなったり、反対側の膝や腰にまで負担がかかったりするケースが少なくありません。

末期(グレード4)の症状

末期になると、膝の軟骨がほとんどなくなり、骨同士が直接こすれ合うため、非常に強い痛みが生じます。

- ・じっとしていても痛む「安静時痛」

- ・痛みで夜も眠れない「夜間痛」

- ・膝が固まってしまい、歩行が著しく困難になる

この段階では、杖や手押し車を使わないと移動が難しくなり、日常生活そのものに大きな支障をきたします。あなたの生活を守るためにも、症状が軽いうちに対処を始めることがいかに重要か、お分かりいただけるかと思います。

- POINT

- ●初期は「動き始め」に痛みを感じることが多い

- ●中期になると痛みが持続し、膝の動きも制限され始める

- ●末期では安静にしていても痛み、歩行が非常に困難になる

レントゲン診断の限界とMRI検査の重要性

「レントゲンでは初期だと言われたのに、こんなに痛いのはなぜ?」 このように、レントゲン検査の結果と、ご自身が感じている痛みの強さにギャップを感じて不安を感じられる方がおられます。

実は、それにははっきりとした理由があります。前述の通り、レントゲンは骨の異常を写すのは得意ですが、痛みの直接的な原因となりうる軟骨や半月板、靭帯といった柔らかい組織(軟部組織)の状態を詳しく見ることはできないのです。

つまり、強い痛みがあっても、骨の変形が少なければレントゲン上では「初期段階」と判断されてしまうことがあります。

そこで力を発揮するのがMRI検査です。 MRIは、磁気の力を利用して体の内部を鮮明に映し出す検査で、レントゲンでは見えない軟骨のすり減り具合や半月板の傷、靭帯の損傷まではっきりと確認できます。

さらに、MRI検査では「骨髄浮腫(こつずいふしゅ)」という骨の中の微細な炎症も見つけることが可能です。この所見があると、痛みが強く出やすく、将来的に変形が早く進む可能性が高いという報告もあります。

このように考えると、レントゲンだけで治療方針を決めてしまうのは、いわば膝の中の一部しか見ずに判断しているのと同じことかもしれません。あなたの痛みの本当の原因を見つけ、最適な治療法を選択するために、MRI検査は非常に大切な情報を与えてくれます。

- POINT

- ●レントゲンは骨の状態を見る検査で、軟骨や半月板は見えない

- ●痛みの強さとレントゲン上の進行度が一致しないことがある

- ●MRI検査は軟骨や半月板の状態を詳しく見ることができ、痛みの原因特定に役立つ

ステージ2に潜む半月板のトラブルとは?

「グレード2(初期)だから、まだ大丈夫」 もし、あなたがそう考えているとしたら、注意が必要かもしれません。なぜなら、この初期段階にこそ、症状を急激に悪化させる“隠れたトラブル”が潜んでいることがあるからです。

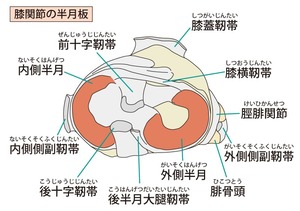

その代表格が、膝のクッションの役割を担う「半月板(はんげつばん)」の損傷です。

特に問題となるのが、半月板が根元から断裂してしまう「内側半月板後根断裂(ないそくはんげつばん こうこんだんれつ)」です。 半月板は、骨の間で衝撃を吸収する重要なクッションですが、根元が切れてしまうと、その機能を果たせなくなります。

本来の位置からズレてしまった半月板は、もはやクッションの役割を果たせません。 その結果、これまで半月板が吸収してくれていた衝撃が、すべて軟骨に直接伝わるようになります。

これを放置してしまうと、軟骨がすり減るスピードが一気に加速し、まだ初期だと思っていたのに、あっという間に進行期や末期へと移行してしまう危険性があるのです。

実際、レントゲンではグレード2と診断された方でも、MRIで詳しく調べてみると、この半月板後根断裂が見つかるケースは少なくありません。 「最近、急に膝が痛くなった」「膝がガクッと抜ける感じがする」といった症状がある場合は、半月板が傷ついているサインかもしれません。

グレード2という診断に安心せず、痛みの原因をしっかりと突き止めることが、あなたの膝の未来を守ることに繋がります。

- POINT

- ●ステージ2(初期)でも、半月板の損傷が隠れていることがある

- ●特に「半月板後根断裂」はクッション機能を失わせる危険な損傷

- ●半月板のトラブルを放置すると、変形性膝関節症が急激に悪化するリスクがある

【ステージ分類別】変形性膝関節症の治療法と対策

ここまで、ご自身の膝がどのステージにあるのか、その目安についてご理解いただけたかと思います。

「自分の場合は、もしかしたらこの段階かもしれない」と、少し不安に感じておられるかもしれません。

そこで、ステージに応じて、具体的にどのような治療法や対策があるのかお話いたします!

大切なのは、どのステージであっても諦めてはいけない、ということです。

この章では、治療の基本となる「保存療法」から、進行した場合に検討される「手術療法」、そして近年注目されている新しい選択肢まで、ステージ分類別に詳しく解説していきます。

あなたの膝の状態に合った最適な方法を見つけることで、痛みを和らげ、進行を遅らせたり、食いとどませることが可能です。

まずは、すべての治療の基本となる考え方から見ていきましょう。

治療の基本となる保存療法とその種類

「変形性膝関節症と診断されたら、すぐに手術が必要なの?」 いいえ、そんなことはありません。どのステージであっても、治療の基本はまず「保存療法」から始まります。

保存療法とは、手術以外の方法で痛みを和らげ、病気の進行を緩やかにすることを目指す治療の総称です。いわば、ご自身の膝と上手につきあっていくための土台作りと言えるでしょう。たとえ将来的に手術が必要になったとしても、この保存療法で膝の状態を良くしておくことが、手術後の回復にも良い影響を与えます。

主な保存療法には、以下の4つの柱があります。

| 治療法の種類 | 具体的な内容 | 目的 |

| 運動療法 | 筋力トレーニング、ストレッチ、有酸素運動 | 膝を支える力を強化し、関節を安定させる |

| 薬物療法 | 飲み薬、貼り薬、ヒアルロン酸注射 | 痛みと炎症を直接的に抑える |

| 装具療法 | サポーター、インソール、杖の使用 | 膝への物理的な負担を減らし、歩行を助ける |

| 物理療法 | 温熱療法、電気刺激療法など | 血行を促進し、痛みを和らげる |

この中でも国内外のガイドラインで特に推奨されているのが、運動療法です。太ももの前の筋肉(大腿四頭筋)などを鍛えることで、天然のサポーターのように膝関節をがっちりと支え、負担を軽減します。

ただし、痛みが強い時に無理に運動をすると逆効果になることもあります。まずは薬物療法や装具療法で痛みをコントロールし、専門家の指導のもとで適切な運動に取り組むことが大切です。これらを組み合わせ、あなたに合った方法で膝をいたわっていきましょう。

- POINT

- ●治療は手術以外の「保存療法」から始めるのが基本

- ●運動・薬物・装具・物理療法の4つを組み合わせて行う

- ●特に膝周りの筋力を鍛える運動療法が、進行を遅らせる上で重要

手術療法が検討されるステージの目安

様々な保存療法を試しても、どうしても痛みが改善せず、日常生活に大きな支障が出てしまう…。 そのような場合に、次の選択肢として考えられるのが「手術療法」です。

手術を検討するタイミングは、単にレントゲンのグレードだけで決まるわけではありません。グレードが進行していても、痛みなく生活できている方もいらっしゃいます。むしろ、「痛みの強さ」や「生活の不自由さ」が、より重要な判断基準となります。

一般的には、以下のような状況で手術が提案されることが多いです。

- ステージの目安:

- ・KL分類でグレード3(進行期)以上、特にグレード4(末期)の方が主な対象です。

- ・ただし、グレード2であっても痛みが非常に強い場合には、手術が検討されることもあります。

- 症状の目安:

- ・保存療法を半年以上続けても、十分な効果が得られない

- ・じっとしていても、夜寝ていても痛みが引かない

- ・膝の変形がひどく、歩行が著しく困難になっている

- ・痛みのせいで外出できず、家に閉じこもりがちになっている

手術には、内視鏡で関節内を掃除する比較的負担の少ないものから、O脚を矯正して膝の負担を軽くする「高位脛骨骨切り術(こういけいこつこつきりじゅつ)」、そして最終手段となる「人工膝関節置換術(じんこうひざかんせつちかんじゅつ)」まで、いくつかの種類があります。

手術は決してゴールではありません。しかし、長年のつらい痛みから解放され、再び自分らしく活動的な生活を取り戻すための、非常に有効な選択肢の一つです。どの手術が最適かは、あなたの年齢や活動量、膝の状態によって異なりますので、専門医とよく相談することが何よりも大切です。

- POINT

- ●手術は保存療法で効果が得られない場合に検討される

- ●KL分類グレード3〜4で、日常生活に大きな支障があるのが一つの目安

- ●痛みのない生活を取り戻すための有効な選択肢

再生医療という新しい選択肢

「保存療法では痛みが治まらない。でも、人工関節の手術には抵抗がある…」 このように、これまでの治療法では満足な結果が得られず、かといって大きな手術には踏み切れない、手術は避けたい…という方は少なくありません。

こういった状況の中で、近年注目されているのが「再生医療」という第3の選択肢です。

再生医療とは、薬や手術に頼るのではなく、あなた自身の血液や細胞が持つ「治ろうとする力」を活用して、傷ついた組織の修復を目指す先進的な治療法です。

変形性膝関節症に対しては、主に2つの再生医療が提供されています。

|

これらの治療は、膝関節の中で起きている炎症を強力に抑え、痛みを和らげる効果が報告されています。これまでの治療では痛みがコントロールできなかった進行期(グレード3〜4)の患者様でも、効果が期待できるケースがあります。

メスを入れることなく、ご自身の体由来の成分を使うため、体への負担が少ない点が大きなメリットです。人工関節などの手術を可能な限り先延ばしにしたい、あるいは避けたいとお考えの方にとって、再生医療は希望の光となり得る新しい選択肢と言えるでしょう。

当院は、厚生労働省に届出をした再生医療の専門院です。ご不明の点などは、お気軽にお問合せください。

- POINT

- ●再生医療は手術以外の新しい治療の選択肢

- ●自身の血液や細胞の治癒能力を活用して炎症や痛みを抑える

- ●人工関節の手術を避けたい、先延ばしにしたい方に適している

進行を遅らせたい!日常でもできる工夫

どのような治療を選ぶにしても、日々の生活の中で膝への負担を減らす工夫を続けることが、進行を遅らせるためには欠かせません。今日から始められる、膝にやさしい生活習慣をご紹介します。

1. 和式から洋式の生活へ 床からの立ち座り、正座、深くしゃがみ込む動作は、膝に大きな負担をかけます。できる限り、テーブルと椅子、ベッドを使った洋式の生活スタイルに切り替えることをお勧めします。

2. 体重をコントロールする 体重が1kg増えると、歩く時には膝に約3〜4kg、階段では約7kgもの負荷が余計にかかります。少し体重を減らすだけでも、膝の負担は劇的に軽くなります。まずは、今の体重を維持することから始めてみましょう。

3. 靴を見直す クッション性が高く、かかとが安定した靴を選びましょう。ハイヒールは避け、ご自身の足にフィットしたスニーカーなどが理想です。靴底のすり減り方が偏っている場合は、膝に負担がかかっているサインかもしれません。

4. 膝にやさしい運動を続ける 痛みがあると動きたくなくなりますが、筋力が落ちるとさらに膝が不安定になります。プールでの水中ウォーキングや自転車こぎなど、膝に負担の少ない運動で、筋力を維持することが大切です。

これらの小さな工夫の積み重ねが、5年後、10年後のあなたの膝を守ることに繋がります。無理のない範囲で、一つでも多く取り入れてみてください。

- POINT

- ●生活スタイルを椅子やベッド中心の洋式に変える

- ●体重をコントロールして膝への物理的な負荷を減らす

- ●クッション性の高い靴を選び、膝への衝撃を和らげる

- ●膝に負担の少ない運動で、膝を支える筋力を維持する

膝の違和感は早めに専門医へ相談を

ここまで、変形性膝関節症のステージ分類から、症状、そして治療法までを詳しく解説してきました。 この記事を読んで、ご自身の膝の状態について、理解が深まったのではないでしょうか。

最もお伝えしたい大切なことは、「少しの違和感だから…」と放置せず、できるだけ早い段階で一度、専門医に相談してほしいということです。

変形性膝関節症は、残念ながら自然に治ることはありません。ゆっくりと進行していく病気です。 しかし、早い段階でご自身の膝の状態を正確に把握し、適切な対策を始めれば、その進行を緩やかにし、痛みと上手に付き合いながら、自分らしい生活を長く続けることは十分に可能です。

「歳のせいだろう」と諦めてしまう前に、まずはあなたの膝が発しているサインに耳を傾けてあげてください。 当院では、膝の状態を拝見し、再生医療という新しい選択肢をご提案することが可能です。

一歩を踏み出すことが、あなたの未来を変えるかもしれません。

- POINT

- ●変形性膝関節症は放置すると進行していく病気

- ●初期の段階で正確な診断を受けることが進行を遅らせるカギ

- ●膝の痛みや違和感を「歳のせい」と諦めずに、まずは専門医へ相談することが大切

まとめ・ご自身の膝の状態(ステージ)を理解し、変形性膝関節症の治療を進めましょう

今回は、変形性膝関節症のステージ分類(KL分類)について、その判定方法から各ステージの症状、そして治療法に至るまでを詳しく解説しました。

レントゲン検査に基づくKL分類は、ご自身の膝の状態を客観的に知るための重要な指標です。しかし、記事を通してお伝えしてきたように、レントゲンだけでは分からない痛みの原因も多く、MRI検査などで半月板の状態まで詳しく調べることが、より良い治療への近道となります。

大切なのは、膝の痛みを「歳のせい」と諦めず、ご自身の状態を正しく理解することです。 そして、そのステージや症状に合わせて、保存療法から手術、さらには「再生医療」まで、現在では幅広い選択肢があることを知っていただけたかと思います。

どの治療法を選ぶにしても、最も重要なのは、膝に違和感を覚えた段階で、できるだけ早く専門医に相談することです。早期相談が、将来の膝の健康を守り、あなたの活動的な生活を支えるための何よりの対策となります。

この記事が、あなたの不安を少しでも和らげ、最適な治療法を見つけるための一助となれば幸いです。

| リボーンクリニックは、再生医療専門のクリニックです。国が定めた「再生医療等安全性確保法」のもと、特定認定再生医療等委員会の厳格な審査を経て、厚生労働大臣へ届出を終えた、ご信頼いただける安心の「再生医療専門の医療機関」です。

膝の治療にあたりましては、法令を遵守し、院長の青木医師をはじめとした経験豊富な医師が患者さまのお悩みに親身に寄り添い、最新鋭の設備と熟練のスタッフといった最高の環境でサポートいたします。 まずはお気軽に無料相談をご利用ください(無理に治療をお勧めすることは一切ございません)。 |

変形性膝関節症 ステージ分類に関するQ&A

Q1. レントゲンでは「グレード2(初期)」と言われましたが、痛みはかなり強いです。なぜですか? A1. レントゲン上のステージと、ご自身が感じる痛みの強さが必ずしも一致しないことは、珍しくありません。主な理由として、レントゲンには骨しか写らず、痛みの直接的な原因となりやすい軟骨や半月板の状態が分からないためです。特に、初期段階でも半月板を損傷していると強い痛みが出ることがあります。痛みの本当の原因を突き止めるためには、MRIなどによる精密検査が有効です。 Q2. 一度すり減ってしまった軟骨は、もう元には戻らないのでしょうか? A2. 残念ながら、これまでの医療ではすり減ってしまった軟骨を完全に元通りに再生させることは困難です。しかし、治療の目的は、痛みを和らげ、病気の進行を食い止め、膝の機能を改善することにあります。保存療法を適切に行うことで症状の悪化を防ぐことは十分に可能です。また、近年では再生医療のように、ご自身の細胞の力を活用して関節内の環境を整え、炎症や痛みを抑えることで、機能改善を目指す新しい治療法や「幹細胞治療」のように軟骨の再生も視野に入れる治療法もあり選択肢が増えました。 Q3. グレード3(進行期)と診断されました。手術は必ず必要になりますか? A3. グレード3と診断されたからといって、すぐに手術が必要になるわけではありません。治療法は、あくまでご自身の症状の強さや、日常生活でどれだけ困っているかに合わせて選択します。まずは運動療法や薬物療法といった保存療法を徹底的に行い、痛みをコントロールしていきます。それでも症状が改善せず、生活の質が著しく低下している場合に、手術が検討されます。 Q4. 膝に軽い違和感があるだけですが、病院に行くべきか迷っています。 A4. 結論から言うと、軽い違和感の段階でも一度は専門医に相談することをお勧めします。変形性膝関節症はゆっくりと進行していく病気のため、ご自身では「まだ大丈夫」と感じていても、膝の中では変化が始まっている可能性があります。早期に正確な診断を受け、ご自身の膝の状態を知ることで、効果的な予防策を始めることができます。それが将来の膝の健康を守るための最も確実な一歩です。 Q5. 再生医療は、どのステージでも受けられますか? A5. はい、再生医療は初期から末期(グレード2〜4)まで、幅広いステージの患者様が治療の対象となります。特に、「ヒアルロン酸注射などの保存療法では痛みが十分に改善しない、しかし人工関節などの手術はまだしたくない」という方に選ばれることが多い治療法です。ただし、効果には個人差があり、適用できるかどうかは膝の状態を詳しく診察した上で判断しますので、まずは再生医療に詳しい当院にご相談ください。 |