変形性膝関節症

リボーンクリニック 大阪院の変形性膝関節症

変形性膝関節症に有効な再生医療の効果とは

変形性膝関節症に有効な再生医療の効果について

変形性膝関節症の治療について再生医療に興味を持たれ、この記事にたどり着からた方は、膝の痛みがなかなか良くならず、変形性膝関節症の将来的な手術というリスクに不安を感じておられるのではないでしょうか。できるだけ身体に負担をかけない治療、保存療法、手術療法といった治療以外の方法を探されているのかもしれませんね。

これまで変形性膝関節症の治療といえば、痛み止めやリハビリといった保存療法、そして最終的には、人工関節などの手術が選択肢とされてきました。しかし、最近では「再生医療」という新しい治療法が注目されはじめています。特に幹細胞治療やPRP療法といった技術は、膝関節の自然な再生を促す可能性があり、多くの方に希望をもたらそうとしています。

この記事では、変形性膝関節症に対する再生医療の基本から、幹細胞やPRPの仕組み、効果、安全性、医療機関の選び方など、初めての方でも理解できるようにわかりやすくステップ、バイ、ステップで解説してまいります。

「手術は避けたい」「でもこのまま悪化させたくない」「症状の進行を止める方法は…」とお考えの方にとって、再生医療は新たな選択肢になり得るかもしれません。ぜひ最後までお読みいただき、あなたの想いに合う治療法であるかそのヒントにしていただければ幸いです。

-

この記事で分かること

- ☑変形性膝関節症における再生医療の役割と効果

- ☑幹細胞治療やPRP療法などの具体的な治療内容

- ☑再生医療が向いている膝の状態や適応範囲

- ☑保険適用の有無、医療費控除の可否

- ☑再生医療を提供する医療機関の選び方と安全性の基準

変形性膝関節症に再生医療が注目される理由

近年、再生医療が変形性膝関節症の治療において注目を集めています。

これは、従来の治療法(保険診療)では改善が難しいケースに対して、新たな希望を持てる可能性があるためです。

まず、変形性膝関節症は進行性の疾患であり、初期には違和感や軽い痛みで程度のものが、中期〜末期になると膝の変形や強い痛み、歩行困難といった深刻な症状に発展してしまう病気です。当初は、保存療法で症状を和らげることはできても、事実上、進行を止めるのは難しく、根本的な回復は見込めないところが困難です。

再生医療は、こうした状況に新たな選択肢を提供します。自己の脂肪から採取した幹細胞を用いて軟骨の修復をはかり幹細胞治療や、血液を濃縮した成分を使って炎症を抑えたるPRP治療は、組織の再生を促せる、これまで難しいとされていた根本からの治療の可能性を持った治療法です。

さらに、これらの再生医療は、入院不要で高齢者や手術に抵抗がある方、手術ができない方にとって可能な治療として評価されています。再生医療は「切らずに改善を目指す」治療法として広く注目されているのです。

- POINT -

- ●保存療法や手術に代わる新しい治療選択肢

- ●根本的な軟骨の修復や痛み、炎症の改善が期待できる

- ●手術に抵抗のある人、高齢者、手術が非適合でも選べる

- ●入院不要・手術をしないため、身体的負担が少ない治療が可能

変形性膝関節症とはどんな病気か

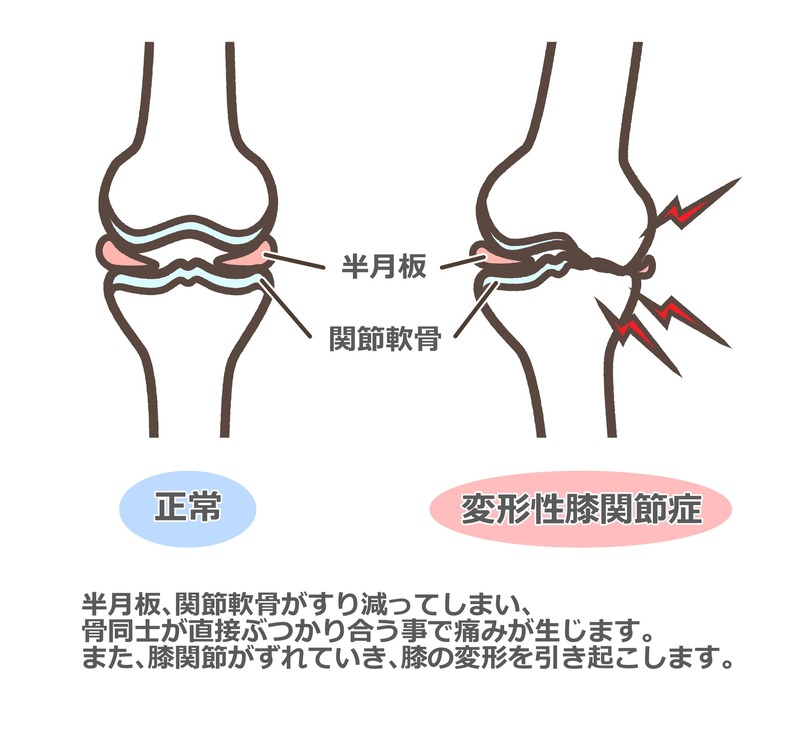

変形性膝関節症とは、膝関節の軟骨がすり減ることで骨と骨が直接ぶつかり合い、炎症や痛みを引き起こす進行性の関節疾患です。主に中高年層に多く見られ、特に女性に多く発症します。

膝関節は、日常生活において体重を支え続ける部位であり、加齢や肥満、筋力の低下、O脚などが要因となって関節への負担が蓄積します。この結果、軟骨が少しずつ摩耗し、関節内で炎症が起こることで痛みが発生します。

初期には、立ち上がりや歩き始めの違和感、膝がこわばるといった症状が見られます。中期になると、正座や階段の上り下りが困難になるほど痛みが強くなり、末期には変形や歩行困難といった生活への重大な支障をきたす場合もあります。

放置すれば進行する病気であり、早期の対処が求められます。ただし、症状の進行具合によって最適な治療法は異なるため、MRIを用いた正確な診断が非常に大切です。

- POINT -

- ●膝関節の軟骨がすり減ることで発症

- ●進行性であり、放置すると重度の変形や歩行困難につながる

- ●中高年層、特に女性に多い

- ●早期発見と症状に応じた治療が重要

従来の保存療法と手術療法の限界

これまで、変形性膝関節症に対する治療は「保存療法」か「手術療法」のいずれかに分類されてきました。しかし、どちらにも明確な限界があります。

保存療法とは、薬物療法、運動療法、ヒアルロン酸注射、物理療法などを組み合わせた治療法です。比較的軽度の症状に対しては効果があるものの、症状の進行を食い止めるには力不足な場合もあります。また、効果を実感できるまでに時間がかかるうえ、継続的な通院や治療が必要です。

一方で、手術療法には人工関節置換術や骨切り術などがあります。これらは痛みの軽減や可動域の改善において高い効果が期待できますが、身体への負担が大きく、高齢者にとってはリスクが高い治療法です。術後のリハビリや入院期間が必要で、社会復帰に時間がかかるというデメリットもあります。

そのため、「保存療法では物足りないが、手術には踏み切れない」という方が多く、治療の狭間で悩むケースが増えているのが現状です。

- POINT -

- ●保存療法は進行を止める力が弱く、根本治療には不向き

- ●手術療法は効果が高い反面、体への負担や回復までの時間が大きい

- ●中間にあたる新たな選択肢が求められている

再生医療が「第3の選択肢」とされる背景

従来の保存療法と手術療法の間に位置する治療法として、再生医療は“第3の選択肢”と呼んでいます。再生医療の中でもメインとなる「幹細胞治療」は、患者さまの自身の幹細胞を培養した後、膝に投与、その修復力で関節の状態を改善(軟骨の修復や炎症の改善)するという、これまでにない近未来的なアプローチだからです。

再生医療では主に、幹細胞や血液成分を利用して、損傷した軟骨の修復や炎症の軽減を目指します。幹細胞には分化能力や抗炎症作用があり、関節環境の改善に寄与するとされています。特に、手術を避けたい方(したくない)や、手術ができない方(加齢、感染症等)、保存療法で効果が出ない方にとって、有望な選択肢といえるでしょう。

この治療法は手術がなく、入院が不要で日帰りでの対応が可能なことも魅力の一つです。また、自分自身の細胞を用いるため拒絶反応のリスクが低いこと、また手術に対する合併症リスクもないという、安全性が評価されています。(幹細胞の採取時には、一般的な皮下出血、内出血、筋肉痛、感染症といった軽微なリスクがあります)

ただし、すべての患者さまに適応できるわけではなく、変形性膝関節症の末期で関節の変形が大きいなど、状態によっては効果が出にくい場合もあります。そのため、事前にMRI検査や診察を行い、医師の判断のもとで選択することが大切です。

再生医療は、新しい医療です。再生医療という名称は、いわゆるジャンル名で、治療内容は概ね一緒ではありますが、医療機関により、手法は異なります。特に幹細胞治療の核となる「細胞培養」は、大きくその手法が異なります。なにより実績や経験、安心できる医療機関を選ぶことが必要です。細胞へのコダワリで選択するなど、信頼性の高さで選択すべきです。

- POINT -

- ●保存療法と手術療法の“間”を埋める治療

- ●自己の細胞を使うため安全性が比較的高い

- ●手術、入院不要で身体への負担が少ない

- ●患者ごとに効果の差があり、医師の判断が不可欠

- ●経験や実績豊富な信頼性の高い医療機関を選択すべき

- ●幹細胞治療は「細胞培養」に対する高い知見で選択すべき

- ●再生医療に関する不安点などは、豊富な経験と実績を持つ、当院までお問い合わせください

変形性膝関節症 再生医療の具体的な治療法

変形性膝関節症の再生医療では、主に2つの治療アプローチが活用されています。それが「幹細胞治療」と「PRP(多血小板血漿)療法」です。

幹細胞治療は、患者さん自身の脂肪を採取し、幹細胞を抽出し、培養して大きく増やします。その幹細胞を膝に注射で投与することで、修復力を高め、軟骨の再生や炎症の抑制を目指す方法です。幹細胞は、身体の色々なものに分化(いわば変身)できるという特長を有していて、その力を活かして膝の損傷した軟骨に働きかけ、分化させることで組織の再構築を促します。一方、PRP療法は、血液中の血小板に含まれる成長因子の作用を利用して、炎症の緩和や痛みの軽減を図る注射治療です。

両者は手術に頼らず治療ができる点で共通していますが、幹細胞治療の方が「再生能力」による根本改善へのアプローチが強いと考えています。特に軟骨の再生を視野に入れた中~末期の患者に対し、有望な治療と期待されています。特に「PRP治療+幹細胞治療」の組み合わせは、炎症や痛みを鎮めて、軟骨の修復を図ることができる治療法として注目しています。

再生医療は自由診療であるため、公的な健康保険の対象外ですが、これまで手術以外に道がなかった方にとって、新たな希望となり得る選択肢といえるものです。

- POINT -

- ●幹細胞治療とPRP療法が代表的な再生医療

- ●幹細胞治療は軟骨再生や炎症抑制を目的とした治療

- ●非手術でありながら根本治療の可能性がある

- ●保険適用外のため事前に十分な説明を受ける必要がある

幹細胞治療とは?特徴と治療の流れ

幹細胞治療とは、再生医療の中でも中心的な役割を果たす治療法です。患者さん自身の体から採取した幹細胞を培養で大きく増やして膝関節に注入、炎症の軽減や組織の修復を促します。

この治療の大きな特徴は、「自己細胞を使用することによる安全性の高さ」と「根本的な再生を狙える点」にあります。特に、軟骨の摩耗が進行している中〜末期の患者さんに対して、機能改善が期待できる方法として注目されています。

治療の流れは以下の通りです(当院の場合)

| 1.MRI検査と診察 | 膝の状態を詳しく調べ、治療が適応かを判断します。 |

| 2.脂肪採取 | 局所麻酔下で、腹部かた幹細胞のもととなる脂肪を採取します。 |

| 3.細胞の培養 | 採取した脂肪から、幹細胞を抽出、培養して丁寧に増殖させます。 |

| 4.ひざ関節内へ投与 | 培養した幹細胞を膝関節内に注射で注入します。入院は不要で、通院で完結します。 |

このように、幹細胞治療はメスを使わずに関節機能の改善を目指せる点で、手術を避けたい方にとって魅力的な選択肢となっています。

- POINT –

- ●自己組織を活用するためアレルギーや拒絶反応が起きにくい

- ●治療効果は数ヶ月〜数年持続するケースもある

- ●培養するため、投与までに6〜8週間程度の準備期間が必要

- ●入院不要の日帰り治療で日常生活への影響が少ない

脂肪由来幹細胞について

当院の幹細胞治療には、「脂肪由来幹細胞」を用いています。

脂肪由来幹細胞は、腹部から比較的簡単に採取できる点がメリットです。また、脂肪組織には幹細胞が豊富に含まれており、採取量に対して得られる細胞数が多いのも利点です。これにより、再生医療の現場では最も一般的に使用されています。

| □お腹から簡単に採取、安全性の高い細胞 | 脂肪由来幹細胞は、名前のとおり「脂肪」から取り出されます。お腹から数粒ほど抽出するだけなので、体への負担が少なく、痛みも軽度です。

手術のような大がかりな処置は不要で、多くの人にとって安全であり、安心です。 |

| □再生力に優れ、さまざまな組織に変身できる | 脂肪の中に含まれる「幹細胞」は、軟骨・骨・血管・神経などに変化(分化)できる性質を持っています。

たとえば膝の軟骨がすり減った場合でも、注入された幹細胞がその修復に役立つ組織へと変わり、再生を促します。 |

| □自分の細胞だから副作用が少ない | 治療には、自分自身の脂肪から取り出した幹細胞を使います。いわば“自家製の細胞”なので、体が拒絶したり、アレルギー反応を起こすリスクが非常に低く、安全性が高い治療です。 |

| □根本的な回復を目指せる再生医療 | これまで変形性膝関節症には保存療法としてリハビリや痛み止め、末期になれば手術として人工関節や骨切術などの手術治療が中心でした。

脂肪由来幹細胞は“修復そのもの”を目指します根本的な解決を目指せる治療法です。薬で症状を一時的に抑える、進行を遅らせる、手術で矯正するのではなく、体そのものを再生させるという根本的なアプローチが可能な手法です。 |

| □入院不要、日常生活への支障が少ない | 治療は日帰りで、入院の必要もありません。リハビリなどのサポートは必要ですが、仕事や家庭への影響を最小限に抑えながら治療を受けられます。 |

| □痛みにもアプローチする“ダブル効果 | 幹細胞は、組織の修復だけでなく、痛みや炎症の原因物質を抑える働きも持っています。つまり、「直す」と「痛みを和らげる」という2つの面で症状にアプローチできるのが特徴です。 |

- POINT -

- ●脂肪は「あなたの自身の資源です」未来の医療が可能に!

- 〇脂肪は単なる“余分なもの”ではなく、実はあなた自身を癒す力を持った大切な資源です。

- 採取しやすく、副作用が少なく、多くの組織へと変化できる脂肪由来幹細胞は、今後ますます医療現場で活用されていくと期待されています。

- 〇「手術は避けたい」「根本から治したい」と願う方にとって、脂肪由来幹細胞を使った再生医療は、大きな希望となる選択肢です。

幹細胞治療の効果と安全性データ

幹細胞治療は、変形性膝関節症に対して「痛みの軽減」「炎症の抑制」「軟骨の再生」を目的として実施されます。実際に、多くの研究でその効果が報告されており、特に中等度までの症状で高い改善率が確認されています。

例えば、海外の臨床試験では、幹細胞を投与したグループの方がヒアルロン酸注射よりも長期間にわたり痛みスコアが改善したというデータがあります。また、日本国内でも追跡調査によって、投与後6ヵ月〜2年にわたって症状の改善が継続した症例が確認されています。

安全性に関しても、幹細胞は自己組織由来であるため、拒絶反応やアレルギーのリスクは非常に低いとされています。副作用としては、注射部位の腫れや痛み、一時的な熱感などが報告されていますが、重大な合併症はごくまれです。

ただし、全ての患者に等しく効果があるわけではなく、関節の状態や個人差に左右される点には注意が必要です。効果を最大限に得るには、適切なタイミングで治療を受けることが重要です。

| 比較項目 | 幹細胞治療 | ヒアルロン酸注射 |

|---|---|---|

| 効果の持続期間 | 数ヶ月〜2年 | 数日〜数週間 |

| 軟骨再生の可能性 | あり(報告あり) | なし |

| リスク・副作用 | 注射部の腫れなど軽度 | 比較的少ない |

| 治療回数 | 原則1回(必要に応じて) | 複数回継続が必要 |

- ●幹細胞治療は痛み・炎症・軟骨再生に効果が期待される

- ●副作用は軽微で、自己組織を使うため安全性が高い

- ●効果の持続期間が長く、再発予防にもつながる可能性がある

- ●効果や適応は個人差があり、慎重な評価が求められる

PRP療法とは?適応疾患と期待できる効果

PRP療法とは、Platelet-Rich Plasma(多血小板血漿)療法の略称で、患者自身の血液から抽出した血小板を膝関節に注入する再生医療の一種です。主に軽度〜中等度の変形性膝関節症に適応されることが多く、自然治癒力を高める治療として近年注目されています。

この治療の仕組みは、血小板に含まれる「成長因子」を利用することにあります。成長因子は、炎症を抑えたり、軟部組織の修復を促進したりする働きがあり、痛みの緩和や関節機能の改善をサポートしてくれます。

また、PRP療法は患者自身の血液を使用するため、アレルギー反応や拒絶反応のリスクが低いのも特長のひとつです。副作用も少なく、短時間で施術が完了する点から、日常生活への支障もほとんどありません。

ただし、PRP療法は進行期の変形性膝関節症には効果が乏しいこともあり、関節の変形が著しい場合や軟骨が完全に消失している状態では適応外とされることがあります。当院では可能であるなら、幹細胞治療と合わせて行うことをお勧めしています。

- POINT -

- ●成長因子を使い自然治癒力を高める治療法

- ●軽度〜中等度の変形性膝関節症に適応される

- ●自己血液を使うため安全性が高い

- ●即効性よりも緩やかな症状改善が期待される

PRP-FDやAPSなど新しいPRP応用治療との違い

PRP療法の進化系として登場しているのが「PRP-FD(フリーズドライPRP)」や「APS(自己タンパク溶液)」といった新しい再生医療技術です。いずれも血液由来の成分を使う治療ですが、その仕組みや効果には違いがあります。

PRP-FD(フリーズドライPRP)は、通常のPRPを凍結乾燥させて製剤化したもので、保存性が高く、治療時の安定性が向上しているのが特徴です。必要なタイミングで溶解して使用できるため、施術の柔軟性が高く、成分の濃度を一定に保てる利点があります。

APS(Autologous Protein Solution)は、血液中の抗炎症性タンパクと成長因子を高濃度に抽出した治療法で、PRPよりも炎症抑制効果が強いとされています。特に膝の慢性的な痛みに対する効果が期待されており、変形性膝関節症の中でも、炎症による痛みに強いといわれていす。

| 治療法 | 特徴 | 主な効果 |

|---|---|---|

| PRP | 血小板由来成分を注入 | 炎症抑制・修復促進 |

| PRP-FD | PRPを凍結乾燥して濃縮 | 成分の安定供給・持続力の向上 |

| APS | 抗炎症タンパクと成長因子を抽出 | 炎症抑制・痛みへのアプローチが期待される |

再生医療に向いている変形性膝関節症の状態

再生医療が特に効果を発揮しやすいのは、軽度から中等度までの変形性膝関節症です。具体的には、膝の関節が大きく変形していない段階、つまり軟骨が部分的に残っている状態が理想とされています。

このステージでは、軟骨細胞や周辺組織の再生能力がまだある程度保たれており、幹細胞やPRPによる炎症抑制や軟骨組織再生の効果が期待できます。また、X線検査で関節の隙間がやや狭くなっている程度(KL分類でグレード2〜3)が一つの目安となります。

逆に、関節の変形が著しく、すでに骨同士が接触しているような末期の状態(KLグレード4)では、幹細胞で軟骨を再生させる余地が少ない場合もあります。医師の見解、診断にてご判断ください。

そのため、再生医療を検討する際には、早めの診断と医師による画像評価がとても重要です。症状が軽いうちに行動を起こすことが、将来的な関節温存に繋がる可能性を高めてくれます。

- ●軟骨がまだ残っている中等度以下の状態が適応

- ●KL分類でグレード2〜3が理想的な適応範囲

- ●変形が進行しすぎる前の段階で治療を検討するのが望ましい

- ●ある程度進行した場合は、医師の診察で判断

- ●医師による診断と画像評価が必要不可欠

再生医療のリスクと副作用について

再生医療は自然治癒力を高める新しいアプローチとして期待されていますが、医療行為である以上、一般的な治療と同じく、一定のリスクや副作用が存在します。

幹細胞治療やPRP療法において最も多く見られる副作用は、注射部位の痛み・腫れ・熱感といった一過性の反応です。多くは数日〜1週間以内に自然軽快するものですが、稀に腫れが長引いたり、発熱を伴うこともあります。

また、脂肪を採取する際の処置にでは、局所麻酔下で行われる小さな外科的処置となるため、内出血や感染症のリスクが完全にゼロではありません。

さらに、幹細胞の培養過程において不慣れや、不適切な培養が行われた場合、感染や炎症のリスクが高まる可能性もゼロではありません。いずれにしても再生医療は、厚生労働省に届出て受理されなければ行うことができません。認定施設で治療を受けることが、安全性の面からも極めて大切です。

以下に、主なリスクを整理します。

- POINT -

- ●注射部位の痛みや腫れは一過性であることが多い

- ●採取時の内出血や感染に注意が必要

- ●適切な施設での管理が安全性確保のカギ

- ●すべての患者に効果が保証されるわけではない

- ●厚生労働省へ届出て受理された医療機関であることが大前提

再生医療は「魔法の治療」ではありませんが、リスクを理解し、信頼できる医療機関で適切に受けることで、その効果を最大限に引き出すことができます。

再生医療は保険適用外?費用と医療費控除

変形性膝関節症に対する再生医療は、現在のところ公的健康保険の適用外(自由診療)となっています。したがって、治療費はすべて自己負担となり、医療機関ごとに価格が大きく異なるのが実情です。

幹細胞治療の費用は、採取・培養・注入といった工程を含めると保険外のため、高額になりがちです。複数回注射が必要なケースもあり、トータル費用には幅があります。

ただ治療費は、医療費の税額控除の対象となる可能性があります。自由診療であっても、「治療を目的とした医療行為」であり、医師の指示のもと実施されていることが条件です。確定申告にて一定額以上の医療費を支払っていれば、所得税の一部が還付される可能性があります。

注意すべき点として、美容目的や予防目的とみなされると医療費控除の対象外となるため、診断書の提出や医療機関の証明など、書類の整備も大切です。詳しくはお近くの税務署にお問合せください。

- POINT -

- ●再生医療はすべて自由診療(保険外)で提供される

- ●費用は治療内容で異なる

- ●医師の管理下で行われた治療は医療費控除の対象になる場合が多数

- ●確定申告に備え、領収書や明細書は必ず保管すること

再生医療を受けられる医療機関と認可制度

再生医療を受けるには、厚生労働省が定めた「再生医療等安全性確保法」に基づいた認定医療機関を選ぶことが極めて重要です。これは、再生医療が新しい分野であるため、安全性と倫理性を確保するために制度化されたものです。

- 再生医療を提供するには、以下の要件を満たす必要があります。

- 1. 特定認定再生医療等委員会の審査を通過していること

- 2. 厚生労働省へ届出て受理された医療機関であること

- 3. 治療内容がガイドラインに適合していること

これらをクリアして初めて、正式な認可のもとで再生医療が提供されます。届け出された医療機関は厚生労働省の「再生医療等提供機関検索システム」で確認可能です。

この制度は患者を守るために存在しており、許可を得ていないクリニックや、審査の通っていない細胞加工施設で行われる治療にはリスクが伴います。安全性や効果の面からも、必ず認可済みの施設かどうかを確認したうえで受診を検討すべきです。クリニックに問い合わせることは失礼ではありません。

- POINT -

- ●厚労省認可の医療機関であることが必須条件

- ●「再生医療等提供機関検索システム」で確認可能

- ●認定なしの無許可治療にはリスクがある

- ●治療の安全性と信頼性は制度的に確保されている

手術と比較した再生医療のメリット・デメリット

再生医療と手術治療は、アプローチが大きく異なります。それぞれにメリットとデメリットがあり、患者の状態や希望によって選択が分かれます。

まず、再生医療の最大の利点は「切らずに改善を目指せる」ことです。幹細胞治療やPRP療法は、注射だけで関節の再生や炎症の改善を図るため、身体への負担が非常に軽いです。入院が不要であることも多く、社会復帰までの時間も短く済みます。

一方で、効果には個人差があり、重度の変形には十分な効果が得られないこともあります。また、自由診療であるため費用が高額になりやすく、医療機関による治療の質にもばらつきがあります。

それに対して、手術治療(例:人工関節置換術)は、変形性膝関節症の末期における「確実性」が高い選択肢です。構造そのものを物理的に改善するため、痛みの根本解消が見込まれます。ただし、術後のリハビリや入院が必要で、高齢者には身体的な負担が大きいのが難点です。

| 比較項目 | 再生医療 | 手術治療(人工関節など) |

|---|---|---|

| 身体への負担 | 軽い(注射で完結) | 重い(切開・入院・リハビリあり) |

| 即効性 | 数週間〜数ヶ月で効果実感 | 比較的早く痛み改善 |

| 適応範囲 | 軽〜中等度の変形に適応 | 中〜重度の変形に有効 |

| 保険適用 | なし(自由診療) | あり(公的医療保険適用) |

- POINT –

- ●再生医療は低侵襲で社会復帰が早い

- ●手術は重度の変形にも対応できる確実な治療

- ●治療の目的と体力、予算に応じた選択が必要

変形性膝関節症における再生医療の将来性

再生医療は、変形性膝関節症の治療において、今後の標準治療になる可能性を秘めた分野です。現在は自由診療であり、まだ一部の厚生労働省の監督下にある医療機関でのみ提供されていますが、研究・実績が積み重なることで、制度上の変化や保険適用への道も開けつつあります。

これまで、膝関節の摩耗や損傷は「回復しないもの」とされてきました。しかし、幹細胞やPRPといった自己組織由来の治療法は、「損傷した組織を修復・再生させる」ことを目指しており、まさに医学的常識を覆すアプローチと言えます。

さらに、幹細胞の加工技術や、効果を高める投与法の研究も日進月歩で進んでいます。早期発見・早期治療と組み合わせることで、膝関節の温存とQOL(生活の質)向上に大きく寄与することが期待されています。

現時点では、すべてのケースに適応できるわけではありませんが、治療選択肢の幅を広げる意味でも、再生医療の進化は非常に有意義です。今後さらに技術革新やエビデンスが積み重なれば、一般の医療機関で広く提供される日もそう遠くないでしょう。

- POINT -

- ●損傷組織を「修復・再生」する新しい医学的アプローチ

- ●今後は保険適用や制度の整備が進む可能性あり

- ●早期の治療導入で関節温存が期待できる

- ●変形性膝関節症に対する将来的な標準治療となる可能性を持つ

まとめ:再生医療は変形性膝関節症に新たな選択肢をもたらす

変形性膝関節症に悩む多くの方が、これまで保存療法や手術療法という限られた選択肢の中で治療を模索してきました。しかし、幹細胞治療やPRP療法を中心とした再生医療の進展により、今では手術に頼らず、膝の痛みを軽減し、関節の再生を目指す治療が現実のものとなっています。

特に、軟骨がまだ部分的に残っている中等度までの変形性膝関節症に対しては、再生医療が効果を発揮しやすいことがわかってきました。自由診療であるため費用面のハードルはあるものの、医療費控除の対象となる可能性や、信頼できる認可医療機関の存在を知ることで、治療への安心感も得られるはずです。

もちろん、再生医療は万能ではありません。すべての症例に即効性があるわけではなく、効果には個人差があります。しかし、「できるだけ手術を避けたい」「今の生活を大きく変えずに改善したい」と考える方にとって、再生医療は大きな希望となる選択肢です。

あなたの膝の状態やライフスタイルに合った治療を選ぶためにも、まずは信頼できる専門医療機関に相談することが第一歩です。この記事が、あなたの次の一歩の後押しになれば幸いです。

当院は、厚生労働省へ届出し受理された再生医療専門のクリニックです。→ お気軽にお問合せ下さい。

よくある質問 Q&A|変形性膝関節症 再生医療

Q1. 再生医療はどの段階の変形性膝関節症に効果がありますか?A. 軽度〜中等度の変形性膝関節症で特に効果が期待されます。軟骨が一部残っている状態であれば、幹細胞やPRPによる組織の再生や炎症の抑制が見込まれます。進行が進んだ末期には効果が限定的になることがあります。 Q2. 幹細胞治療とPRP療法の違いは何ですか?A. 幹細胞治療は「組織の修復・再生」を目的に細胞を培養して膝に注入する治療です。一方、PRP療法は血小板の成長因子で「炎症の抑制や痛みの軽減」を狙います。目的や効果のメカニズムが異なります。 Q3. 保険は使えますか?費用はどのくらいですか?A. 再生医療は自由診療のため公的健康保険は適用されません。ただし、医療費の税額控除の対象になる可能性があるため領収書は大切に保管してください。 Q4. 治療後すぐに歩けますか?入院は必要ですか?A. 多くの再生医療は日帰り治療が可能で、注射後すぐ歩行可能なケースもあります。幹細胞採取時のみ軽い麻酔処置を伴うことがありますが、入院は不要です。 Q5. どの医療機関でも再生医療を受けられますか?A. いいえ。再生医療は厚生労働省に届け出済みで、特定の認可を受けた医療機関でのみ受けられます。安全性を確保するため、認定施設かどうか必ず確認しましょう。 |

リボーンクリニックは、再生医療専門のクリニックです。

国が定めた「再生医療等安全性確保法」のもと、特定認定再生医療等委員会の厳格な審査を経て、厚生労働大臣へ届出を終えた、ご信頼いただける安心の「再生医療専門の医療機関」です。

膝の治療にあたりましては、法令を遵守し、院長の青木医師をはじめとした経験豊富な医師が患者さまのお悩みに親身に寄り添い、最新鋭の設備と熟練のスタッフといった最高の環境でサポートいたします。

まずはお気軽に無料相談をご利用ください(無理に治療をお勧めすることは一切ございません)。