すべてのコラム

リボーンクリニック 大阪院のすべてのコラム

股関節痛?坐骨神経痛に効果的なストレッチと悪化を防ぐ生活習慣

つらい股関節痛・坐骨神経痛にサヨナラ!姿勢と習慣で変える体づくり

坐骨神経痛の痛みが長引くと、立つ・座る・歩くといった日常の動きさえ負担に感じてしまいます。

特にお尻や太もも、股関節まわりに違和感が出るタイプの坐骨神経痛は、筋肉のこわばりや姿勢のクセが深く関わっていることが多く、放置すると症状が強くなることもあるので注意したいものです。

そこで、自宅でできる安全な改善法”として、股関節の坐骨神経痛で効果的なストレッチ方法を解説してみました。この記事では、股関節まわりに痛みが出る理由をやさしく整理しながら、負担をかけずに取り入れられるストレッチや姿勢改善のコツ、日常で気をつけたいポイントまでを一つひとつ丁寧にまとめています。

今日から取り入れられる小さな習慣ばかりですが、痛みの予防や再発防止につながります。ぜひ無理をしないでも体の整える方法を、一緒に見つけていきましょう。

この記事で分かること

- ☑ 坐骨神経痛の痛みが股関節まわりに出る理由

- ☑ 自宅でできる効果的なストレッチ方法

- ☑ 日常の姿勢が痛みを悪化させる原因と改善策

- ☑ 悪化を防ぐ生活習慣・セルフケアのポイント

坐骨神経痛 ストレッチ 股関節|自宅でできる改善法

股関節まわりに痛みやしびれが出ると、日常生活で起こる一つ一つの動作が一気に負担に変わってしまいかねません。

とくに坐骨神経痛の場合、腰だけでなく、股関節やお尻の筋肉が硬くなり、痛みを引き起こすことが少なくありません。

ここでは、自宅で無理なく取り入れられる「股関節ストレッチ」を中心に、痛みを軽減するポイントをわかりやすく紹介します。筋肉をほぐし、負担を減らすことで、坐骨神経痛の再発予防につなげていただければと考えています。

POINT -

- ● 自宅で取り入れやすいストレッチを中心に解説

- ● 坐骨神経痛と股関節の関係を理解しやすく整理

- ● 筋肉の緊張をゆるめる実践的な改善法を紹介

坐骨神経痛の痛みが股関節に出る理由

坐骨神経は腰からお尻を通り、足先まで伸びています。この神経が通る経路には、お尻の深部にある筋肉(梨状筋)、骨盤、股関節、太もも裏などが密接に関わっており、どこか一つが硬くなると神経が引っ張られたり圧迫されたりすることがあります。

股関節は骨盤の土台のような場所にあり、筋肉や靭帯が複雑に集まるため、負担がかかると坐骨神経に影響が及びやすいのです。

以下のような原因と理由で股関節に痛みが出やすくなります。

| 原因 | 股関節に痛みが出る理由 |

|---|---|

| 梨状筋のこわばり | 坐骨神経を直接圧迫し、付け根やお尻に痛みが広がる |

| 腸腰筋の緊張 | 骨盤の傾きが崩れ、股関節に負担が集中する |

| 股関節の可動域低下 | 足の動きが制限され、神経が引っ張られやすくなる |

| 姿勢不良(猫背、反り腰) | 腰〜股関節の筋肉に余計な負担がかかる |

つまり、股関節が原因のように感じても、実際には神経の圧迫ポイントは別の場所にあるケースも少なくありません。これが、痛みの場所と本当の原因が一致しにくい理由です。

POINT -

- ● 股関節は坐骨神経と深い位置関係にある

- ● 筋肉の緊張が連鎖すると痛みの出る部位がズレやすい

- ● 姿勢のクセが股関節に負担を集中させる

ストレッチで筋肉を緩めると痛みが軽減する仕組み

ストレッチが坐骨神経痛の改善に役立つ理由は、筋肉の「柔軟性」と「血流」にあります。固くなった筋肉は神経を圧迫するだけでなく、骨盤の位置をゆがめ、股関節の可動域を狭めてしまいます。そこで筋肉をゆるめることで、神経の負担を自然に減らすことができるというわけです。

ストレッチがもたらす効果は次の通りです。

| ストレッチの効果 | 痛みが軽減する理由 |

|---|---|

| 血流改善 | 神経周囲の炎症物質が排出されやすくなる |

| 筋肉の柔軟性UP | 神経への圧迫が減り、痛みの広がりが抑えられる |

| 骨盤の安定化 | 股関節への負担が均等になり、痛みが減る |

| 姿勢改善 | 神経を引っ張る原因となる姿勢のクセが整う |

さらに、股関節まわりは太もも・お尻・腰の大きな筋肉が集まっているため、ストレッチの効果が出やすい部位でもあります。

ただし、痛みが強すぎるときや、しびれが急に悪化した場合は無理にストレッチを続けないようご注意ください。あなたの状態に合わせて少しずつ取り入れてみてください。無理のない範囲で改善を期待することができます。

POINT -

- ● ストレッチは筋肉の硬さをとり神経の圧迫を軽減

- ● 血流改善で痛み物質が流れやすくなる

- ● 姿勢が整うことで股関節への負担も軽くなる

坐骨神経痛に効果的な股関節ストレッチ3選

坐骨神経痛の改善には、神経の通り道にある筋肉をまんべんなく「ゆるめる」ことが欠かせません。ここでは、とくに効果が高いとされる「股関節まわりを大きくほぐす3つのストレッチ」を紹介します。

どれも自宅で簡単にできて、継続しやすい内容だと思います。痛みの強さに合わせて無理のないように取り入れていただければと思います。

1.お尻をほぐす「梨状筋ストレッチ」

梨状筋(りじょうきん)はお尻の奥にある筋肉で、すぐ下を坐骨神経が通っています。ここが硬くなると神経を圧迫しやすく、股関節の付け根や太もも裏に痛みが広がる原因になります。

梨状筋をゆるめるストレッチは、坐骨神経痛のセルフケアの中でもとりわけ効果が出やすいとされています。

<やり方>(座って行う方法)

- 1. 椅子に座り、背筋を軽く伸ばす

- 2. 右足首を左太ももの上に乗せる(いわゆる“四の字”の形)

- 3. 息を吐きながら上体を少し前に倒す

- 4. お尻の奥が伸びたところで20〜30秒キープ

- 5. 反対側も同じように行う

<ポイント>

|

2.足の付け根を伸ばす「腸腰筋ストレッチ」

腸腰筋(ちょうようきん)は腰から足の付け根につながるインナーマッスルで、骨盤・股関節の動きを支える重要な筋肉です。硬くなると骨盤が前に傾き、反り腰を引き起こし、坐骨神経への負担が増えます。

とくに長時間の座位が多い人は腸腰筋が縮みがちで、股関節の痛みや坐骨神経痛の悪化につながりやすいので、積極的に伸ばしておきたい筋肉です。

<やり方>(片膝立ちの姿勢)

- 1. 片膝を床につけ、もう一方の足を前に出して90度の角度にする

- 2. 軽くお腹に力を入れて骨盤を立てる

- 3. ゆっくり体重を前に移動し、股関節の付け根が伸びる感覚を確認

- 4. 約20〜30秒キープ

- 5. 反対側も同じように行う

<ポイント>

|

3.太もも裏をゆるめる「ハムストリングスストレッチ

ハムストリングスは太もも裏の大きな筋肉で、坐骨に付着しています。この筋肉が硬くなると骨盤が後ろに引っ張られ、坐骨神経の通るラインに負担がかかりやすくなります。結果として、股関節の動きまで制限され、痛みやしびれが広がるケースも少なくありません。

ゆっくり伸ばしてあげることで、神経への刺激がやわらぎ、立ち座りや歩行の負担が軽くなります。

<やり方>(仰向けで行う方法)

- 1. 仰向けになり、片方の脚を持ち上げる

- 2. 太ももの裏を両手で支え、できる範囲で膝を伸ばす

- 3. もも裏が心地よく伸びたところで20〜30秒キープ

- 4. 反対側も同様に行う

<ポイント>

|

坐骨神経痛 股関節の痛みを悪化させない姿勢改善

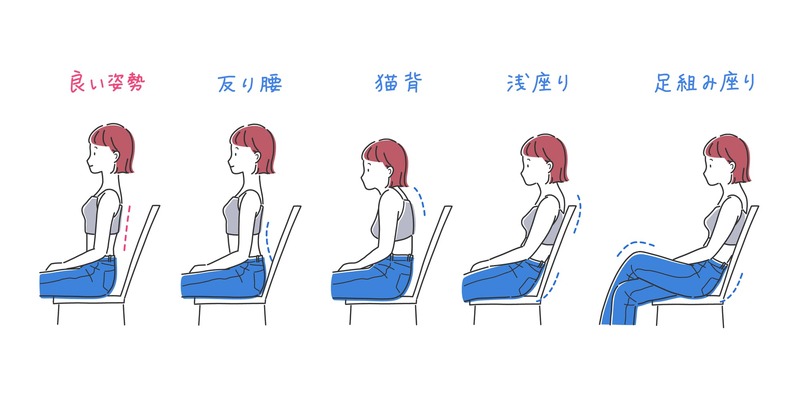

股関節の痛みは、姿勢のクセが大きく関わっています。とくに「猫背」「反り腰」「足を組む習慣」がある人は、腰から股関節にかけての筋肉バランスが崩れやすいため、坐骨神経痛が悪化しがちです。

姿勢を整えることで、筋肉の余計な緊張を減らし、神経への負担を最小限に抑えることができます。

次に悪化しやすい姿勢とその理由をまとめました。

| 悪化させる姿勢 | 痛みを強める理由 |

|---|---|

| 猫背 | 骨盤が後傾し、ハムストリングスが硬くなる |

| 反り腰 | 腸腰筋が縮み、股関節前面に負担が集中する |

| 足を組む | 骨盤がねじれ、股関節の動きが偏る |

| 片足重心 | 股関節の片側に負荷が蓄積しやすい |

姿勢の改善は特別な運動をすることなく(した方が良いのですが)、日常動作の意識で大きく変えることができます。まずは「真っ直ぐ立つ・真っ直ぐ座る」を習慣にすることから始めてみましょう。

POINT -

- ● 姿勢の崩れは筋肉の緊張を生み痛みを悪化させ

- ● 猫背・反り腰・足組みは股関節に負担を集中させる

- ● 正しい姿勢がストレッチ効果の持続にもつながる

長時間の座位を避ける姿勢リセット法

デスクワークが続くと、股関節・お尻・腰まわりの筋肉が固まり、坐骨神経痛が強く出やすくなることはこれまでにも述べました。つまり、長時間座り続けることを避けることに対して、「リセットの習慣」を作るだけで痛みの出方が大きく変わることをお伝えしたいと思います。

ぜひ、ご自身のために前向きに取組んでいただければと思います。

<すぐ実践できる姿勢リセット法>

- ・30〜60分に一度は立ち上がる

→ 軽く足踏みをするだけでも血流が改善し、筋肉のこわばりを防ぎます。

- ・骨盤を前後にゆっくり動かす

→ 椅子に座ったまま骨盤を“ゆりかご”のような動作で左右、前傾・後傾させると、お尻や腰の筋肉がリラックスします。

- ・肩回しと胸をひらくストレッチ

→ 猫背の予防になり、骨盤が後傾しにくくなるため、股関節の負担も減ります。

- ・浅く座らず深めに座る

→ 腰が丸まりにくくなり、股関節が中間位を保ちやすくなる姿勢です。

これらを続けることで、長時間座っても筋肉が固まりにくく、坐骨神経痛の悪化を防ぎやすくなります。

POINT -

- ● 長時間座り続けると股関節まわりが硬くなり痛みが悪化

- ● 小さなリセット動作で筋肉の緊張をリセット

- ● デスクワーク中でも取り入れやすく継続しやすい

足を組む・猫背をやめるだけで変わる理由

足を組む姿勢や猫背は、股関節と骨盤のバランスを大きく乱します。とくに坐骨神経痛の場合、この「ちょっとした姿勢の癖」が痛みを長引かせる大きな要因になることがあります。

たとえば、足を組むことで骨盤が片側に傾き、股関節がねじれた状態が続くため、梨状筋や腸腰筋が過緊張を起こしやすくなります。結果として、坐骨神経を圧迫する力が強まり、痛みやしびれが起こったり、悪化することになります。

一方、猫背というのは、背中から骨盤までのラインが丸くなるため、太もも裏(ハムストリングス)やお尻の筋肉が硬くなりやすい姿勢といえるのです。股関節の動きが小さくなり、神経に沿った負担が増えることで、痛みの出口が見つかりにくくなります。

姿勢は意識するだけで大きく変わるものです。まずは「足を組まず、両足を地面につける」「背中を軽く伸ばす」といった、ちょっとした意識をするだけでも十分。これだけでも筋肉の負担が分散し、坐骨神経への圧力が減少します。

POINT -

- ● 足組みは骨盤のねじれを生み、痛みを悪化させる

- ● 猫背は筋肉を硬くし、股関節の動きを制限する

- ● 正しい座り方だけで股関節まわりの負担が軽くなる

デスクワーク中にできる簡単ストレッチ

デスクワークって実は、坐骨神経痛を悪化させる大きな要因の一つといえるものです。そこで座ったまま行えるストレッチを取り入れることで、症状の進行を防ぎやすくなります。動きはシンプルでも、筋肉の血流を回復させる効果は十分にあります。

<デスクでできる簡単ストレッチ3つ>

-

1. 座ったまま骨盤前後ストレッチ

- 椅子に浅く座り、骨盤を前後にゆっくり動かす

- → お尻や腰の筋肉がゆるみ、神経への圧が減少

-

2. 座ったまま膝抱えストレッチ

- 片膝を胸に引き寄せるように抱える。

- → お尻の深層筋が伸び、梨状筋の過緊張を緩和

-

3. 足首回し&かかと上げ

- 足首を大きく回し、かかとをリズムよく上下させる。

- → 下半身の血流改善により、神経の循環もよくなる。

机に向かいながら取り入れられるため、仕事の合間や集中力が途切れたタイミングに実行しやすいのが魅力です。

POINT -

- ● デスクワーク中の硬さは小さな動きで十分解消できる

- ● 股関節・お尻・腰の循環を戻すことが痛み対策の要

- ● “ながらストレッチ”は継続しやすい

坐骨神経痛 股関節のストレッチでやってはいけないこと

股関節に痛みがあると、つい自己流で対処してしまいがちですが、誤った方法は症状の悪化につながるおそれがあります。特に以下の行動は、坐骨神経を刺激しやすく、痛みやしびれを長引かせる原因になりやすいので注意が必要です。

1. 無理な前屈ストレッチ

前屈の姿勢は、腰椎の椎間板に圧力がかかりやすく、神経根が刺激されやすい動作です。

➤ なぜ危険なのか

- ・椎間板が押し出され、神経に触れやすくなる

- ・太もも裏が硬い状態で無理に伸ばすと、骨盤が後傾し痛みが悪化

- ・股関節まわりが引き伸ばされすぎて筋反射が起こり、筋肉がさらに緊張

➤ 前屈は「浅く・呼吸しながら」が原則

- ・痛みが鋭くなる手前で止めることが大切です。

2. 反り腰のまま伸ばすストレッチ

腸腰筋などを伸ばすときに腰を反らせすぎると、腰椎の関節に過度な負担がかかります。

➤ この動作が悪化を招く理由

- ・腰椎が圧迫され神経が刺激される

- ・反り腰姿勢が固定化し、坐骨神経痛の原因になる筋バランスが崩れる

- ・顔を上げすぎる動作も腰の反りを強める

- 腸腰筋を伸ばす際は、腰をそらせず“骨盤を立てる”意識が重要です。

3. 痛みを我慢しながら深く伸ばす

「痛いほど効く」は坐骨神経痛では逆効果です。

➤ 痛みを我慢するリスク

- ・筋肉が防御反応で硬くなり、神経をさらに圧迫

- ・股関節まわりに炎症が広がりやすい

- ・ストレッチ後に痛みが強く残る

- ストレッチは「痛気持ちいい」程度をキープしてください。

4. ボールやローラーを強く押し当てるセルフマッサージ

とくに梨状筋付近は坐骨神経がすぐ下を通るため、強く押すとダイレクトに神経を刺激します。

➤ 過度な圧で起こる問題

- ・神経圧迫でしびれや痛みが増える

- ・炎症を起こし、症状を長引かせる

- ・“揉み返し”が筋緊張を強める

セルフケアでは、押し込むより「ゆっくり伸ばす」「温める」が安全です。

5. 痛みがある側だけを伸ばす

痛い側だけを伸ばしたくなりますが、これはバランスを崩す原因になります。

➤ 片側だけ伸ばすとどうなる?

- ・骨盤の左右差が大きくなり、神経の通りが悪くなる

- ・反対側の筋肉がさらに固くなり、痛みが移動する

- ・ストレッチ効果が長続きしない

必ず両側セットで行うことが基本です。

6. 朝一番で急に深いストレッチをする

- ・朝は筋肉が冷えて硬くなっているため、強い伸びはケガの原因になります。

➤ 避けるべき理由

- ・神経まわりが敏感な時間帯で痛みが出やすい

- ・ギックリ腰のような急性症状を招く可能性

- ・急激に伸ばすと筋繊維が微細損傷を起こしやすい

朝は“軽い動き”から始め、深いストレッチは身体が温まってからがおすすめです。

無理な前屈・反り腰ストレッチはNGです

股関節や腰まわりが硬いと、「しっかり伸ばせば改善するのでは?!」と思いがちです。しかし、坐骨神経痛がある状態で、無理に前屈したり、反り腰のまま大きく伸ばす動作を無理に行うと、神経と筋肉の両方に強い負担がかかります。

前屈は椎間板に圧力が集中し、神経根を刺激しやすく、反り腰ストレッチは腸腰筋や腰椎の関節を過度に圧迫する可能性があります。どちらも痛みを誘発しやすく、症状を長引かせる原因になります。

ストレッチは「痛気持ちいい範囲」で止めるのが基本です。深く曲げるより、浅くゆっくり動かして筋肉の柔軟性を取り戻していくほうが、回復スピードが安定します。

POINT -

- ● 無理な前屈は椎間板と神経根に強い圧をかける

- ● 反り腰姿勢のストレッチは腰椎を傷めやすい

- ● 安全なストレッチは浅く・ゆっくり・呼吸を止めない

痛みを我慢して動かすと悪化のリスク

「痛いけど少し頑張れば効くはず」と考え、痛みを無理に押し切って動かすのは非常に危険です。

筋肉には“防御反応”があり、強い痛みを感じた瞬間にかえって固くなる性質があります。その結果、坐骨神経の通り道がさらに締めつけられ、痛みやしびれが悪化する可能性があります。

さらに、痛みを伴う動作を続けると、股関節や腰の周囲に炎症が広がり、安静にしていてもズキズキする慢性痛へ移行するケースもあります。

改善の近道は「痛みのない範囲で動かすこと」。これが回復を妨げない最も安全な方法といえるのです。

POINT -

● 痛みを無視すると筋肉が反射的に硬くなる

● 炎症が広がり慢性化のリスクが高まる

● “我慢しないストレッチ”こそ改善を早める

間違ったマッサージによる神経圧迫に注意

坐骨神経痛がつらいとき、ついお尻や太ももを強く押したくなるものです。しかし、強い指圧や素人判断のマッサージは、筋肉の奥を走る神経を直接刺激してしまい、痛みが悪化することがあります。

特に梨状筋の周辺は、坐骨神経がすぐそばを通っているため、強い圧をかけると炎症を起こしやすく、しびれを助長する可能性があります。また、硬式ボールやローラーで強く押し当てる方法も、適切な強度を超えると逆効果です。

セルフケアでは「押す」より「ゆっくり伸ばす」「温める」など、筋肉をやさしく緩める方法を優先しましょう。どうしてもマッサージを受けたい場合は、専門知識を持つ施術者を選ぶことが望ましいです。

POINT -

- ● 強い指圧は坐骨神経を直接刺激して悪化の原因に

- ● 梨状筋まわりは特にデリケートで炎症を起こしやすい

- ● セルフケアは“押すより伸ばす”が安全で効果的

坐骨神経痛を防ぐ日常ケアと生活習慣

坐骨神経痛や股関節の痛みは、日常のちょっとした行動が積み重なることで悪化することがあります。逆に言えば、その積み重ねを「痛みが出にくい行動」に変えるだけで、症状が大きく改善するケースもあるということです。

ここでは、毎日の生活に取り入れやすい“痛みを作らない習慣”を紹介します。

<取り入れたい生活習慣>

| 習慣 | 期待できる効果 |

|---|---|

| 30〜60分に一度は立ち上がる | 筋肉の硬さを防ぎ、神経の圧迫を軽減 |

| 骨盤の前後運動を日常に取り入れる | 股関節・腰まわりの可動性UP |

| 入浴で筋肉を温める | 血流改善で痛みを緩和しやすい |

| 正しい歩き方を意識する | 股関節の負担を減らし再発防止に役立つ |

「特別なこと”よりも、毎日自然にできること」を整えるほうが、痛みの戻りを防ぎやすくなります。

POINT -

- ● 小さな習慣が坐骨神経痛の悪化を防ぐ

- ● 血流を促して筋肉のこわばりを溜めないことが重要

- ● 無理のない行動が継続しやすく効果が高い

体重管理とウォーキングのすすめ

股関節や腰は、歩くたびに体重の数倍の負荷を受けています。体重が少し増えるだけでも負担は大きくなり、坐骨神経痛が出やすい状態に傾くことがあります。

適正体重を保つことは、股関節・腰・膝すべての負担を軽減し、痛みの“再発防止策”としても高い効果が期待できます。

一方、ウォーキングは筋肉を無理なく動かしながら血流を改善し、股関節まわりの硬さを防ぐ優秀な運動です。激しい運動をする必要はなく、目安としては1日20〜30分程度の速歩きがちょうどよい負荷です。

<ウォーキング時のポイント>

- ・背筋を軽く伸ばす

- ・歩幅は“やや広め”を意識

- ・足裏全体で着地する

- ・痛みが強い日は無理をしない

厚生労働省も健康維持のために運動習慣を推奨しており(出典:厚生労働省「健康づくりのための身体活動基準」 )、「継続できる軽い運動」が最も長期的な改善につながると示しています。

POINT -

- ● 適正体重は股関節・腰への負担を大幅に軽減

- ● ウォーキングは筋肉を無理なく動かす最良の運動

- ● 無理をしない継続が改善の鍵

睡眠姿勢とマットレスの選び方

意外に見落とされがちですが、睡眠中の姿勢は股関節と腰の負担に大きく影響します。身体に合わないマットレス、たとえば身体が沈み込んだり、硬すぎたりするものを使っていると、寝ている間に骨盤がゆがみ、翌朝に痛みが強くでることもあります。

<理想的な睡眠姿勢>

- 横向き寝+膝の間にクッション

- ・骨盤と股関節が安定し、神経への圧が減る

- 仰向け寝+膝下にクッション

- ・腰椎の反りすぎを防ぐ

- うつ伏せ寝は避ける

- 背骨がねじれ、神経圧迫が強くなる可能性が高い

<マットレス選びのポイント>

- ・柔らかすぎず沈み込みすぎない

- ・腰だけ沈む構造は避ける

- ・体圧分散性があるものを選ぶ

- ・寝返りがしやすい硬さが理想

毎晩の睡眠時間は6〜8時間。その間ずっと不自然な姿勢でいると、日中のケアだけでは追いつきません。「姿勢が整う寝環境」を整えることは、日常ケアと同じくらい価値があるということをご理解ください。

POINT -

- ● 睡眠姿勢は痛みの出方に大きく影響する

- ● 横向き寝・仰向け寝にはクッション活用が有効

- ● マットレスは“柔らかすぎないもの”が股関節に優しい

まとめ|股関節ストレッチを習慣にして坐骨神経痛の負担を減らすために

坐骨神経痛は、痛みの出方が人によって異なるものの、股関節まわりの筋肉が固くなっているケースではストレッチが大きな助けになります。

とくに、梨状筋・腸腰筋・ハムストリングスといった「神経の通り道を支える筋肉」をやさしくゆるめるだけで、負担のかかり方が変わり、痛みが軽くなることがあります。

また、ストレッチだけでなく、姿勢の見直しやデスクワーク中の小さなリセット習慣、体重管理、睡眠姿勢の工夫など、日常の動作を少し整えることも、坐骨神経痛 坐骨神経痛 ストレッチを探している方にとって効果的な改善策につながります。

無理をせず、痛みのない範囲で続けられる方法を選ぶことが、長くラクに過ごすための一番の近道です。今日から取り入れられるケアを習慣にして、股関節や腰の負担を減らし、快適に動ける毎日を目指していきましょう。

よくある質問Q&A|股関節 坐骨神経痛 ストレッチQ1. 坐骨神経痛の痛みが股関節に出るのはなぜですか?A. 坐骨神経はお尻の奥から太ももを通って足へ伸びるため、お尻や股関節まわりの筋肉が硬くなると神経が刺激されやすくなります。特に梨状筋や腸腰筋、ハムストリングスが緊張すると股関節の付け根に痛みが広がることがあります。 Q2. 股関節に痛みがあるときでもストレッチをして大丈夫ですか?A. 痛みが強くなければ、「少し痛いけど、気持ちいい」そんな範囲で行うストレッチは問題ありません。ただし、鋭い痛みやしびれがある場合は無理に行うことなく、中止し、まずは整形外科を受診しましょう。無理に深く曲げる動作は避けてください。痛みが強い場合はペインクリニックを受診するのも一つです。 Q3. 坐骨神経痛に効果的なストレッチはどれですか?A. 記事で紹介した

この3つが特に効果的です。神経の通り道に沿う筋肉を総合的にゆるめることで、痛みの軽減につながります。 Q4. ストレッチは毎日したほうがいいですか?A. はいそうです!毎日の習慣にするほうが効果を感じやすくなります。短時間でもよいので「負担のない範囲で継続する」ことが最も大切です。特にデスクワークが多い場合は、1日時間を決めるなどして数回行うのが理想的です。 Q5. どのくらい続ければ効果が出ますか?A. 個人差はありますが、多くの場合 1〜2週間の継続で筋肉の硬さが軽減し始めると言われています。姿勢の改善や生活習慣の見直しとセットで行うと、より効果が出やすくなります。 Q6. ストレッチ以外にできる対策はありますか?A. 姿勢の改善、長時間座位を避ける習慣、体重管理、ウォーキング、睡眠環境の見直しなどが効果的です。これらを組み合わせることで、ストレッチの効果を長持ちさせることができます。 |

リボーンクリニックは、再生医療専門のクリニックです。

国が定めた「再生医療等安全性確保法」のもと、特定認定再生医療等委員会の厳格な審査を経て、提供計画を「厚生労働大臣」に受理された信頼と安心の「再生医療専門の医療機関」です。

股関節の治療にあたりましては、法令を遵守し、院長の青木医師をはじめとした経験豊富な医師が患者さまのお悩みに親身に寄り添い、最新鋭の設備と熟練のスタッフといった最高の環境でサポートいたします。

まずはお気軽に無料相談をご利用ください(無理に治療をお勧めすることは一切ございません)。