変形性股関節症

リボーンクリニック 大阪院の変形性股関節症

股関節と腰痛のメカニズム!その原因と改善方法について

その腰痛、実は股関節が原因かも?知られざる関係を紹介

「腰の痛みが治らないのに…その原因がはっきりしない」

「歩くと股関節が違和感があって、腰にも痛みが…」

このような股関節にも、腰にも不調を感じていらっしゃるのかもしれません。

股関節と腰は、私たちの身体を支えるうえで密接に関わっている場所です。

そのため、一方に不調があると、もう一方にも影響が及ぶことが少なくありません。たとえば、「変形性股関節症」や「臼蓋形成不全」、あるいは「骨盤の左右差」などが、知らず知らずのうちに腰痛を引き起こしている原因となっていることもあります。

この記事では、股関節と腰痛の関係性をわかりやすく解説するとともに、日常生活での注意点や、筋力トレーニング・ストレッチによる予防と改善方法についても丁寧に説明してまいります。

姿勢の悪さや運動不足、加齢や体重増加といった生活習慣との関係についても触れてまいりますので、ご自身の状態を見直すきっかけとして、お役立てるはずです。無理のないセルフケアから、必要に応じた医療機関の受診まで――

不安を少しでも和らげ、毎日を心地よく過ごすための第一歩を、このページで探してみませんか?

-

この記事で分かること

- ☑ 股関節が原因で腰痛が生じる仕組みとその逆のケース

- ☑ 股関節 腰痛に関連する代表的な病気と症状の特徴

- ☑ 姿勢・筋力・骨盤のバランスが痛みに与える影響

- ☑ 改善・予防に役立つストレッチや筋トレの実践方法

股関節 腰痛の関係とは?原因と仕組みを解説

股関節と腰痛の関係は、構造的にも機能的にも非常に密接です。

一見すると別々の部位に思えるかもしれませんが、実際には骨格や筋肉、神経が連動して働いているため、どちらか一方の異常がもう一方に影響を与えるケースは少なくありません。

特に、歩行や姿勢の維持において、股関節は「身体の土台」とも言える役割を担っています。

この股関節が硬くなる、炎症を起こす、骨の変形があるといった状態になると、体のバランスを腰が補おうとして過剰な負荷がかかり、腰痛が発生するという流れです。

以下に、股関節と腰の構造的なつながりを簡潔にまとめました。

| 項目 | 股関節との関係性 |

|---|---|

| 骨格 | 骨盤で連結(股関節の異常が腰椎へ波及) |

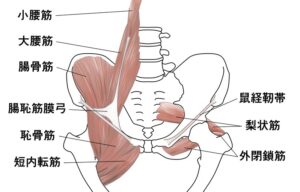

| 筋肉 | 腸腰筋・大腿筋膜張筋などが連動して動く |

| 神経 | 坐骨神経などが股関節周辺を走行 |

| 姿勢バランス | 股関節の可動域が狭いと腰が代償的に動く |

このように考えると、「股関節が正常に働かないと腰に負担がかかる」ことが自然に理解できるのではないでしょうか。

POINT -

- ●股関節と腰は骨盤を通じて連動している

- ●筋肉や神経も共通して関与しているため、影響し合う

- ●股関節の不調は腰に代償動作を引き起こす

股関節が原因で腰痛が起きる理由

股関節由来の腰痛は、単なる腰の使いすぎとは異なるメカニズムで発生します。

これは、股関節の構造的な異常や可動域の制限によって、腰部が「※代償動作」を行わざるを得なくなるためです。

具体的な例として、変形性股関節症があります。この疾患では股関節の軟骨がすり減り、動作のたびに痛みが発生するため、無意識のうちに体をかばうような動きになります。

結果として腰椎やその周囲の筋肉に負荷が集中し、慢性的な腰痛につながります。

また、股関節の動きが制限されることで、骨盤の前傾や後傾が極端になり、脊柱のアライメント(整列)が乱れるのも大きな要因です。

この状態が続くと、脊柱起立筋や腰方形筋などが過緊張を起こし、痛みの慢性化を招くこともあります。

これらの理由から、腰痛の原因が腰ではなく股関節にあることは少なくありません。

POINT -

- ●股関節の変形や硬さが代償動作を引き起こす

- ●骨盤や脊柱のバランス崩れが腰への負担となる

- ●股関節の障害は腰痛の「隠れた原因」であることがある

|

腰痛が股関節に影響を与えるケースもある

前述の通り、「代償動作」で股関節のダメージが腰に影響を与えるケースが存在することについて、その逆もまたあります。

つまり、「腰痛が先に起こり、その影響が股関節に及ぶ」というパターンです。

たとえば、「椎間板ヘルニア」や「腰椎すべり症」といった「腰の病気」によって、坐骨神経が刺激されると、「股関節周囲にも※放散痛」が現れます。

この痛みは「関連痛」とも呼ばれ、原因となっている腰とは異なる股関節に痛みを感じることです。股関節には問題がないにもかかわらず、痛い違和感があるといった症状が現れます。

また、腰部の筋肉が硬直することにより、股関節周辺の可動域が制限されることもあります。

特に腸腰筋が過緊張を起こすと、骨盤が引っ張られ、股関節の動きにも制限がかかるようになります。

このように、腰の不調が股関節の痛みや動作障害として現れることは珍しくありません。

POINT -

- ●腰の神経痛が股関節周辺に放散することがある

- ●腰部の筋緊張が股関節の動作を妨げる

- ●腰痛を放置すると股関節の機能低下を招く恐れがある

股関節 腰痛に多い代表的な病気

腰痛と股関節の痛みが同時に現れる場合、その背景には整形外科的な疾患が潜んでいる可能性があります。単なる筋肉疲労や年齢による衰えと片付けず、原因となる病気を正しく特定することが大切です。

以下の表に、股関節の不調が腰痛と関連しやすい代表的な疾患をまとめました。

| 疾患名 | 特徴 | 腰痛との関係 |

|---|---|---|

| 変形性股関節症 | 関節軟骨がすり減り、骨同士が直接こすれる | 股関節の可動域低下が腰椎に負担をかける |

| 臼蓋形成不全 | 股関節の受け皿が浅く、骨頭が安定しにくい | 体幹のバランスが崩れ、腰が代償的に緊張する |

| 大腿骨頭壊死症 | 骨頭に血流障害が起こり、壊死が進行する | 歩行困難による腰部筋肉の過緊張 |

| リウマチ性股関節症 | 関節に炎症が起こり、滑膜が肥厚する | 炎症が広範囲に及び、腰にも関連痛が出やすい |

| 腰椎椎間板ヘルニア | 腰椎の神経圧迫により下肢や股関節に放散痛 | 腰が主原因だが、股関節にも痛みを伴いやすい |

特に注意すべき点として、股関節の異常が腰に及ぼす痛みと、腰の異常が股関節に及ぼす放散痛は、痛みの場所だけでは判断がつきにくいということがあります。そのため、自己判断ではなく、整形外科や股関節専門医による画像診断が必要です。

POINT -

- ●腰と股関節に関わる病気は複数あり、症状が重なる

- ●原因がどちらにあるか見極めるには専門的な診断が必要

- ●自己判断せず早期受診が重要

変形性股関節症と腰痛のつながり

変形性股関節症(へんけいせいこかんせつしょう)は、中高年層の女性に多い股関節の代表的な疾患です。股関節の「軟骨がすり減り」、関節のすき間が狭くなることで痛みや可動域の制限が起こります。

この疾患が腰痛と深く関係している理由は、主に2つあります。

1つは、股関節の動きが悪くなることで、体を支えるバランスが崩れ、腰部に過剰な負担がかかること。歩く際に片足をかばうような動作が続けば、骨盤の傾きや脊柱の歪みを引き起こし、腰の筋肉や椎間関節にストレスが集中します。

もう1つは、筋力低下との関係です。変形性股関節症の患者さんは運動量が減るため、股関節周囲や体幹部の筋肉が弱くなり、腰を安定させる力も低下していきます。これにより、さらに腰痛が悪化するという悪循環に陥ります。

また、長期間にわたり痛みを我慢していると、脳が「慢性痛」として痛みを記憶してしまい、治療が難しくなることもあります。

POINT -

- ●股関節の変形が体のバランスを崩し、腰に負担をかける

- ●運動不足により体幹筋力が低下し、腰痛を誘発

- ●放置せず早期に運動療法や治療の介入が必要

臼蓋形成不全が腰に与える影響

臼蓋形成不全(きゅうがいけいせいふぜん)は、股関節の受け皿である「臼蓋(きゅうがい)」が浅く、大腿骨頭を十分に支えきれない先天的な状態です。若年期には症状が出にくいものの、加齢や出産後に痛みが出てくることが多く、中年女性に多く見られます。

この股関節の不安定さが、腰に悪影響を及ぼす理由は、「骨盤の傾きと姿勢バランスの破綻」にあります。

股関節がしっかりはまっていない状態で歩いたり立ったりするため、体重をかけるたびに骨盤がぐらつき、腰椎の一部がそれを補おうと過剰に働きます。

その結果、腰の筋肉や靭帯、椎間関節に負担がかかり、腰痛が慢性化するリスクが高まります。

さらに、臼蓋形成不全のある人は、無意識に痛みを避ける姿勢を取るため、左右の筋肉バランスが崩れ、より一層腰部への負担が増す傾向にあります。

臼蓋形成不全はX線撮影などで比較的容易に診断されますが、初期には自覚症状が乏しいため、見逃されることも少なくありません。

POINT -

- ●臼蓋形成不全は骨盤と腰の不安定性を引き起こす

- ●左右のバランスが崩れ、腰椎に代償動作が生じやすい

- ●若いうちからの発見と適切なケアが重要

大腿骨頭壊死による関連痛とは

大腿骨頭壊死(だいたいこっとうえし)は、股関節の骨の一部が壊死してしまう疾患であり、進行すると歩行困難や激しい痛みを引き起こします。しかし特徴的なのは、痛みが股関節だけでなく、腰や太もも、膝にまで影響が放散することがある点です。これも「関連痛(かんれんつう)」と呼ばれる現象です。

関連痛とは、本来の病変部位ではない場所に痛みが現れる状態を指します。大腿骨頭壊死では、壊死した部分が神経を直接刺激しているわけではありませんが、股関節周囲の筋肉や関節包の緊張が高まり、結果として腰部の筋膜や神経経路にも影響を与えるのです。

特に初期の大腿骨頭壊死では、股関節にはあまり痛みがなく、腰や膝の違和感のほうが先に現れることがあります。そのため、腰痛や膝痛で整形外科を受診して初めてMRIで診断されるケースも少なくありません。

以下に、大腿骨頭壊死に関連する主な痛みの場所をまとめます。

| 痛みの現れる部位 | 考えられる要因例 |

|---|---|

| 股関節前面 | 関節包の緊張、骨頭の微小骨折 |

| 腰部 | 姿勢変化、骨盤の歪み、筋膜の過緊張 |

| 膝内側 | 代償動作による荷重偏り |

| 太もも外側 | 関連神経への影響、歩行異常からの負担 |

POINT -

- ●大腿骨頭壊死は腰痛や膝痛として現れることがある

- ●関連痛を見極めるにはMRIなど精密検査が必要

- ●早期発見のためにも、原因不明の腰痛が続く場合は股関節のチェックも重要

リウマチ性股関節症が原因になるケース

このケースは、股関節の可動域制限や痛みによって、日常動作が大きく制限されるだけでなく、腰部の筋肉が硬直しやすくなり、腰痛が併発することが多くなります。さらに、長期間炎症が続くと、筋力低下や関節の変形も進行し、立位や歩行が困難になることもあります。

また、リウマチに伴う股関節の炎症は、痛みが左右両方に出ることがあるため、腰椎への負荷が全体的に分散しづらくなり、慢性腰痛へと移行するリスクもあります。

主な症状と関係を整理すると、以下のようになります。

| 症状 | 腰痛との関係 |

|---|---|

| 股関節の炎症 | 関連痛や可動域制限により腰部に負担が増す |

| 股関節の破壊(関節破壊) | 姿勢保持困難、骨盤の左右差 → 腰椎に緊張発生 |

| 筋力低下 | 腰のサポート力低下により痛みが生じやすくなる |

| 全身倦怠感・体重減少など | 姿勢保持に必要な筋力が落ち、腰部に過緊張 |

POINT -

- ●関節リウマチは股関節に広がると腰痛の一因になりうる

- ●股関節の変形が骨盤・腰椎のバランスを崩す

- ●進行を抑えるためには早期の抗リウマチ薬治療が鍵となる

腰痛と股関節痛が同時に起こる疾患とは

腰と股関節、両方に痛みがある場合、どちらか一方ではなく「同時に障害が起きている」もしくは「片方が他方を悪化させている」疾患が隠れていることがあります。

代表的な例として以下のような疾患があります。

| 疾患名 | 主な特徴 | 同時痛の要因 |

|---|---|---|

| 腰椎椎間板ヘルニア | 神経圧迫による下肢痛、股関節周辺の関連痛を伴う | 神経支配領域が重なるため股関節にも痛みが出やすい |

| 仙腸関節障害 | 骨盤の関節の不安定による局所痛 | 歩行時に骨盤がブレて股関節・腰の両方に負担がかかる |

| 変形性股関節症 | 股関節の変形により歩行パターンが変化 | 代償的な姿勢変化で腰にも慢性的なストレスがかかる |

| 関節リウマチ | 多関節に炎症が起きる自己免疫疾患 | 股関節と腰椎の両方に症状が出やすい |

| 大腿骨頭壊死 | 骨の壊死により姿勢保持が困難に | 骨盤や腰部の筋肉が過緊張し、同時に痛みが生じる |

このように、股関節と腰は構造上も機能的にも密接に関連しているため、両部位の同時痛がある場合は、単なる筋肉疲労ではなく疾患の存在を疑うべきです。加えて、整形外科での問診やMRI、CTなどの画像検査を通じて、症状の根本原因を正確に特定することが治療の第一歩になります。

POINT -

- ●股関節と腰の同時痛には整形外科的な疾患が多く関係

- ●症状の部位だけでなく、動作や姿勢の観察も診断の手がかり

- ●片方の異常がもう一方を悪化させる「連鎖」に注意

股関節 腰痛を引き起こす要因と生活習慣

腰痛や股関節の不調は、日々の生活習慣に深く関係しています。

病気ではない場合でも、長期間にわたって無理な動作や姿勢を続けていると、関節や筋肉に負荷がかかり、やがて痛みとして現れることが多いのです。特に現代では、座りっぱなしのデスクワークやスマートフォン操作、運動不足など、股関節と腰に負担をかけやすいライフスタイルが一般化しています。

これらの習慣が慢性化すると、股関節と腰部の筋肉のバランスが崩れ、関節や骨に過剰なストレスがかかるようになります。また、偏った動きや歩き方、片足重心の癖なども原因のひとつです。このような負荷が積み重なることで、筋力のアンバランスや骨盤の歪みが生じ、痛みにつながるケースも多く見られます。

以下の表は、生活習慣と股関節・腰痛リスクの関係を整理したものです。

| 生活習慣の例 | 股関節・腰痛への影響 |

|---|---|

| 長時間のデスクワーク | 骨盤の後傾、股関節屈筋の硬直、腰部負担の増加 |

| 運動不足 | 筋力低下による姿勢保持力の低下 |

| 片側に体重をかける立ち方 | 骨盤の左右差、腰部筋肉の緊張 |

| 足を組む習慣 | 骨盤の捻れ、股関節の偏った動き |

POINT -

- ●生活習慣の積み重ねが痛みの根本要因になる

- ●偏った姿勢や動作は骨盤や股関節の歪みを招く

- ●予防には「気づいて修正する習慣づけ」が重要

姿勢の悪さが、痛みに及ぼす影響とは

正しい姿勢を保つことは、腰と股関節の健康を守るための基本です。しかし、猫背や反り腰、骨盤の傾きといった姿勢の乱れが常態化すると、筋肉や関節に余計な負担がかかり、慢性的な痛みにつながるリスクが高まります。

例えば猫背の場合、骨盤が後傾し、股関節の可動域が制限されるだけでなく、腰椎にも過剰なカーブが生じるため、両方の部位にストレスが集中しやすくなります。反対に反り腰では、腰椎が過度に前弯することで、腰部の椎間関節が圧迫され、痛みの引き金となるケースもあります。

また、悪い姿勢は血流の悪化や代謝低下も招き、組織の修復が遅れる原因にもなります。その結果、痛みが慢性化し、日常生活に支障をきたすことも珍しくありません。

姿勢と症状の関係を以下にまとめます。

| 姿勢のタイプ | 股関節・腰部への主な影響 |

|---|---|

| 猫背 | 骨盤後傾、股関節屈曲制限、腰椎前弯の消失 |

| 反り腰 | 腰椎過伸展、股関節前面の緊張、下腹部の圧迫 |

| 片側重心姿勢 | 骨盤の左右非対称、股関節片側への過負荷 |

| 首・肩の前傾姿勢 | 重心バランスの崩れ→骨盤・腰部へ代償ストレス |

POINT -

- ●悪い姿勢は筋肉と関節に持続的なストレスを与える

- ●猫背・反り腰は腰と股関節の両方に悪影響を及ぼす

- ●正しい姿勢づくりが痛み予防の第一歩

運動不足と筋力低下によるリスク

日常的に体を動かす習慣が少ないと、筋力の低下が進み、関節を支える力が弱くなっていきます。特に股関節や腰回りの筋肉(大腰筋・中臀筋・脊柱起立筋など)は、関節の安定性に直結するため、衰えると痛みを引き起こしやすくなるのです。

筋力が落ちることで、関節を守るクッションの役割が果たせず、立つ・歩く・座るといった基本動作のたびに骨や軟骨に直接的なストレスが加わるようになります。その結果、関節の変形や炎症が進行し、慢性的な痛みにつながる恐れがあります。

加えて、運動不足は血流やリンパの流れも悪化させるため、老廃物が蓄積して炎症が起こりやすくなるというデメリットも見逃せません。

以下は、主に関係する筋肉とその役割です。

| 筋肉名 | 役割と運動不足による影響 |

|---|---|

| 大腰筋 | 股関節の屈曲・骨盤の安定/硬直や弱化で腰痛悪化 |

| 中臀筋 | 股関節の外転・体幹バランス/低下で歩行困難 |

| 腹横筋 | 体幹の安定化/弱化で姿勢保持力が低下 |

| 脊柱起立筋 | 背骨の支持・伸展動作/弱化で反り腰が強調 |

POINT -

- ●筋力低下は関節を直接痛めるリスクを高める

- ●股関節・腰まわりの筋肉を重点的に鍛えることがカギ

- ●運動は予防だけでなく、慢性痛の改善にもつながる

骨盤の歪みと左右差が引き起こす痛み

身体の中心に位置する骨盤は、股関節と脊柱をつなぐ土台のような存在です。この骨盤が歪んだり、左右で高さや傾きに差が出たりすると、股関節や腰にかかる負荷のバランスが崩れ、痛みの原因となることがあります。

たとえば、骨盤が前傾すると股関節の屈曲筋に緊張が生じ、後傾すれば腰椎の動きが制限されるなど、連鎖的な影響が生まれます。さらに左右差があると、歩行時に片側の関節だけに体重がかかりやすくなり、片側の股関節や腰に痛みを感じやすくなります。

このような骨盤の歪みや左右差は、長年の姿勢の癖や運動不足、出産などによって徐々に形成されるケースが多く、知らないうちに慢性的な症状につながることも少なくありません。

以下の表では、骨盤の歪みタイプとそれに伴う主な症状を示しています。

| 骨盤の歪みのタイプ | 特徴と症状の例 |

|---|---|

| 前傾 | 反り腰・腰椎圧迫・股関節前側の痛み |

| 後傾 | 猫背・お尻の垂れ・太もも前側の緊張 |

| 左右の高さのズレ | 片側の腰痛・股関節の動作制限・足の長さ感 |

| 骨盤の開き | 内臓下垂・股関節の不安定感 |

POINT -

- ●骨盤の歪みや左右差は股関節と腰に慢性的な負担をかける

- ●長年の姿勢や生活習慣が原因になっていることが多い

- ●整体やストレッチで定期的な調整が望ましい

加齢や肥満が関節に与える負担

年齢とともに体の組織は変化し、関節のクッションとなる軟骨も徐々にすり減っていきます。この加齢による変性は避けられないものですが、特に肥満が加わると、関節にかかる物理的な負荷が増し、股関節や腰に痛みが出やすくなります。

たとえば、歩行時には体重の約3倍の力が股関節にかかるとされています。

つまり、体重が1kg増えるごとに関節への負担は数十kg分にも及ぶことになります。肥満はまた、慢性的な炎症を引き起こす「※メタボリック症候群」とも関係しており、関節の腫れや痛みの増悪要因にもなります。

特に中高年になると、運動量の低下や代謝の変化により、脂肪が蓄積しやすくなります。その一方で筋肉量は減少していくため、関節を守る力が低下するのも問題です。

| 要因 | 股関節・腰部への影響 |

|---|---|

| 加齢 | 軟骨のすり減り・可動域の低下・骨密度の低下 |

| 肥満 | 関節への物理的な負荷増加・炎症リスクの増加 |

| 加齢+肥満 | 関節変形症の進行・慢性痛・歩行困難 |

POINT -

- ●加齢による変化は自然なものだが、肥満が加わるとリスクは増す

- ●体重管理は股関節と腰の痛み予防に直結する

- ●運動と食事管理の両立が症状軽減につながる

股関節 腰痛を改善・予防する方法

股関節と腰痛の両方をケアするには、「関節の柔軟性」と「筋肉のバランス」の両立が重要です。

片方のケアだけでは根本的な改善が難しく、再発もしやすくなります。

改善・予防のために取り入れるべき基本的な要素は、以下の3つです。

| 対策 | 内容と目的 |

|---|---|

| ストレッチ | 股関節まわりの筋肉を柔らかくして可動域を確保 |

| 筋力トレーニング | 骨盤・体幹を支える筋力を強化し、負担を分散 |

| 日常動作の見直し | 姿勢・座り方・歩き方を改善し、ゆがみを予防 |

例えば、腸腰筋や殿筋の柔軟性を高めるストレッチと、中殿筋・腹横筋などの筋トレをセットで取り入れることで、股関節と腰のバランスが安定します。また、整骨院や理学療法士による指導のもとで、正しい動作の指導を受けるのも予防に役立ちます。

POINT -

- ●改善には柔軟性と筋力の両面をケアすることが不可欠

- ●骨盤の安定が股関節と腰の連動性を高める

- ●姿勢や歩行動作もあわせて見直すことが予防の鍵

股関節 腰痛に効果的なストレッチ

ストレッチは、股関節と腰回りの筋肉の柔軟性を高め、動作時の負担を軽減するために欠かせません。

とくに座りっぱなしの生活が長い人や、運動不足が続いている方は、股関節前面や殿部が硬くなりやすく、ストレッチの重要性が高まります。

以下に、腰痛や股関節痛の軽減に効果的な代表的ストレッチを紹介します。

| ストレッチ名 | 主に伸ばす筋肉 | 方法のポイント |

|---|---|---|

| 仰向け膝抱えストレッチ | 殿筋・腰部筋 | 仰向けで片膝を胸に引き寄せ、深呼吸する |

| 開脚前屈ストレッチ | 内転筋・ハムストリングス | 背筋を伸ばしたまま、ゆっくり前屈する |

| 腸腰筋ストレッチ | 腸腰筋 | 片膝立ちで腰を前に押し出すように動かす |

いずれも「反動をつけない」「呼吸を止めない」「毎日継続する」ことが、効果を高めるポイントです。また、ストレッチは痛みを我慢して行うものではありません。心地よい伸びを感じる程度で止めることが安全な実施のコツです。

POINT -

- ●腰痛・股関節痛には股関節前面と殿部のストレッチが効果的

- ●ストレッチは呼吸とゆっくりした動作がカギ

- ●反動を使わず、無理のない範囲で継続することが大切

股関節痛・腰痛を軽減する筋力トレーニング

腰痛や股関節痛の根本的な改善には、筋力の強化が非常に重要です。

とくに骨盤や体幹を支える中殿筋、腸腰筋、腹横筋などの筋肉がしっかり働くことで、関節への負担を減らし、痛みの緩和と予防につながります。

筋肉は「関節のクッション」として働き、動作時の衝撃を吸収する役割を果たしています。したがって、日常動作の安定や、痛みの出にくい身体づくりには、これらの部位をバランスよく鍛えることが大切です。

一方で、間違ったフォームでの筋トレはかえって症状を悪化させる恐れもあります。特に痛みが強い場合や変形性股関節症などが疑われるときは、医師や理学療法士の指導のもとで行うようにしてください。

以下は、厚生労働省が示している運動プログラムです

- 参考

- ・腰痛の人を対象にした運動プログラム(厚労省)

- ・肥満症・メタボリックシンドロームの人を対象にした運動プログラム(厚労省)

- ・成人を対象にした運動プログラム(厚労省)

- ・高齢者を対象にした運動プログラム(厚労省)

これらのトレーニングプログラムは、回数よりも「正しいフォーム」と「無理のない範囲での継続」が最も大切です。強い痛みが出るような場合には中止し、医療機関での確認を優先しましょう。

POINT -

- ●中殿筋・腸腰筋・腹横筋の強化は腰と股関節の負担軽減に直結

- ●筋トレは正しいフォームで行い、痛みが強いときは中止する

- ●筋トレは予防・再発防止の観点からも有効

日常生活で気をつけたい、やってはいけない姿勢と動作

股関節や腰に痛みを感じやすい人ほど、日常の姿勢や動作に注意することが大切です。

特に無意識のうちに行っている座り方・立ち方・歩き方に偏りがあると、股関節や腰に負担が蓄積してしまいます。

たとえば、足を組んで座る癖や、片足に体重を乗せて立つ姿勢は、骨盤をゆがませる原因になります。また、長時間のデスクワークや猫背姿勢も、腰椎や股関節周囲の筋肉に緊張を与えることが分かっています。

以下の表に、よくあるNG動作と、それによって生じやすい負担箇所をまとめました。

| 日常のNG姿勢・動作 | 股関節・腰部への影響 |

|---|---|

| 足を組んで座る | 骨盤の傾き・左右差の原因になりやすい |

| 片足に体重をかけた立ち姿勢 | 股関節の片側だけに負担がかかる |

| 長時間の前かがみ姿勢(デスクワーク等) | 腰椎前弯の減少・筋疲労・痛み |

| ヒールや不安定な靴を履く | 股関節・膝・腰への衝撃吸収力が低下する |

痛みの軽減や予防には、「左右均等に重心をかける」「こまめに姿勢を変える」「正しい靴を選ぶ」といった意識が欠かせません。

また、骨盤を立てた状態で座ることや、体幹を意識した動作が股関節と腰を保護します。

POINT -

- ●何気ない癖が骨盤や股関節、腰に負担をかけている可能性がある

- ●左右バランスを意識した座り方・立ち方・歩き方を心がける

- ●1時間に1回は軽く体を動かすことも効果的

セルフケアでは改善しないときの受診目安

軽度の股関節や腰の痛みであれば、自宅でのストレッチや安静によって緩和する場合もあります。しかし、一定期間セルフケアを続けても痛みが改善しない場合や、日常生活に支障をきたす症状が出てきた場合には、早めの医療機関の受診が必要です。

具体的には、次のような症状がある場合は、整形外科や専門医に相談することが推奨されます。

| 受診を検討すべき主な症状 |

|---|

| 2週間以上続く股関節または腰の痛みがある |

| 朝起きたときに強いこわばりや痛みがある |

| 歩行時に痛みでびっこを引く、階段の昇降がつらい |

| 股関節が「引っかかる」「抜ける」ような違和感がある |

| 下半身にしびれや脱力があり、動かしにくい |

| 夜間痛があり、安静にしていても痛みが強まる |

これらの症状は、変形性股関節症や関節リウマチ、大腿骨頭壊死などの疾患が隠れている可能性もあります。

放置すると関節の変形が進み、手術が必要なレベルに悪化することもあるため、我慢せず専門的な評価を受けることが重要です。

POINT -

- ●2週間以上痛みが続く場合は自己判断せずに医療機関へ

- ●歩行困難や夜間痛・しびれがある場合は特に注意

- ●早期受診が、進行を防ぐ最大の予防策になる

まとめ|つらい股関節 腰痛には、正しい知識と対策を

股関節と腰は、姿勢や歩行、日常の動作において互いに深く関係しているため、どちらかに不調があると、もう一方にも痛みや負担が広がることがあります。

変形性股関節症や臼蓋形成不全、大腿骨頭壊死などの疾患は、見落とされやすい「股関節 腰痛」の背景に潜むことがあり、早期の気づきがとても大切です。また、運動不足や姿勢のクセ、骨盤の左右差、加齢や肥満といった生活習慣も、腰や股関節に影響を与える要因として知られています。

本記事では、そうしたリスク要因や仕組みを踏まえたうえで、自宅でできるストレッチや筋力トレーニング、受診の目安までをわかりやすくまとめました。まずはご自身の体と向き合い、無理のない範囲でできることから始めてみてください。

股関節や腰に違和感がある場合、我慢せず専門医の診断を受けることも選択肢のひとつです。早めの対応が、快適な毎日につながっていきます。

よくある質問|股関節 腰痛に関するQ&A

Q1. なぜ股関節の不調が腰痛を引き起こすのですか?A. 股関節と腰は骨盤を介してつながっており、股関節の可動域が制限されたり、筋肉のアンバランスがあると、腰に過剰な負担がかかって腰痛を引き起こします。特に中臀筋や腸腰筋の弱化は、骨盤の安定性を損ない腰痛の一因になります。 Q2. 腰痛が原因で股関節にも痛みが出ることはありますか?A. はい、あります。たとえば腰椎椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症では、坐骨神経を通じて股関節周囲に関連痛が現れることがあります。腰部からの神経症状として、股関節に放散する痛みを感じるケースも珍しくありません。 Q3. 姿勢の悪さや運動不足も股関節 腰痛の原因になりますか?A. 姿勢の乱れや長時間の座位、運動不足は、骨盤や股関節まわりの筋力低下を招き、腰や股関節への負担を増やします。とくに骨盤の傾きや左右差があると、痛みが慢性化しやすくなります。 Q4. 自宅でできるケアにはどんな方法がありますか?A. 中臀筋や体幹、腸腰筋を鍛えるトレーニングや、股関節の柔軟性を高めるストレッチが効果的です。ただし痛みが強い場合は自己判断で行わず、専門家の指導を受けるのが安心です。 厚生労働省:「安全かつ効果的に「足腰」を鍛える方法」 厚生労働省:「安全で効果的な運動を行うために」 |

リボーンクリニックは、再生医療専門のクリニックです。

国が定めた「再生医療等安全性確保法」のもと、特定認定再生医療等委員会の厳格な審査を経て、厚生労働大臣へ届出を終えた、ご信頼いただける安心の「再生医療専門の医療機関」です。

膝の治療にあたりましては、法令を遵守し、院長の青木医師をはじめとした経験豊富な医師が患者さまのお悩みに親身に寄り添い、最新鋭の設備と熟練のスタッフといった最高の環境でサポートいたします。

まずはお気軽に無料相談をご利用ください(無理に治療をお勧めすることは一切ございません)