半月板損傷

リボーンクリニック 大阪院の半月板損傷

半月板損傷の内側、外側の違いと症状 原因・診断・治療を徹底解説

半月板損傷 内側 外側の違いとは?不安な症状と治療法を解説

膝に違和感や痛みを感じて、その不安から色々調べて半月板かな?と検索し、たどり着かれた方もおられるかもしれません。また病院で半月板の損傷と聞いて調べられているからしれません!そこで今回は、半月板損傷について、膝のどこが痛むか?という視点でお伝えしてまいります。

半月板損傷と聞くと、手術が必要なのではないか、日常生活に支障が出るのではないかと、少し身構えてしまうかもしれません。ですが、すべてのケースで重症化するわけではなく、正しく知り、適切な診断と対応を行うことが、回復への第一歩になります。

この記事では、内側と外側で異なる半月板の構造や損傷の特徴、よく見られる症状や原因、診断方法、治療の選択肢、さらには予防や再発を防ぐ生活習慣までをやさしく丁寧に解説しています。

初めて半月板損傷について調べる方にも分かりやすい内容となっていますので、ぜひ最後まで読み進めて、ご自身の膝と向き合うきっかけにしていただければと思います。

-

この記事で分かること

- ☑ 内側と外側の半月板の構造や動きの違い

- ☑ 症状の現れ方や原因となる動作の特徴

- ☑ MRIや関節鏡、徒手検査による診断方法

- ☑ 保存療法・縫合術・切除術の選択基準

- ☑ 日常生活で膝を守るための予防と対策

半月板損傷の内側、外側とは何か

膝の痛みや引っかかり感の原因のひとつに「半月板損傷」があります。

半月板には「内側」「外側」があり、部位によって状態や対処法が異なるため、理解しておくことはとても大切です。

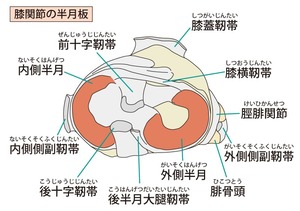

まず半月板は、膝関節内に存在するC字型の軟骨様の組織で、内側と外側のそれぞれに1枚ずつあります。この半月板が、スポーツや日常生活の中で膝に回旋や衝撃などの負荷がかかることにより損傷するのが「半月板損傷」です。

内側は、親指側を指し、小指側が外側の半月板になります。

内側と外側の違いとして、内側半月板は比較的動きが少なく、固定されているため損傷しやすい傾向があります。一方、外側半月板はやや可動性があるため柔軟に動きやすく、損傷の頻度は内側ほど高くありません。

ただし、外側にも生まれつき「円板状半月板」といって大きくて厚みのある形状のタイプがあり、この場合は通常よりも損傷しやすくなる可能性があります。

以下の表は、内側半月板と外側半月板の損傷の主な違いを整理したものです。

| 比較項目 | 内側半月板 | 外側半月板 |

|---|---|---|

| 損傷しやすさ | 高い | やや低い |

| 可動性 | 低い(固定されている) | 高い(柔軟に動く) |

| よく見られる年齢層 | 中高年に多い | 若年層に多い(円板状半月板) |

| 主な症状 | 痛み、引っかかり感、腫れ | ロッキング、膝くずれ感 |

-

POINT -

- ●半月板は内側と外側で構造と損傷しやすさが異なる

- ●スポーツや日常生活の負荷で損傷が起こる

- ●外側半月板には「円板状半月板」という特殊な形がある

参考

半月板の基本構造と役割

膝関節の中で重要な働きを担っているのが「半月板」です。

クッションのような役割を果たしており、膝の動きや、安定性に欠かせない構造です。

半月板は、大腿骨と脛骨の間にあるC字型(外側はO字型に近い)の軟骨様の組織で、線維軟骨という種類に分類されます。線維軟骨は非常に強靭で、主にコラーゲン繊維、エラスチン、水分などで構成されています。

その機能として、体重や運動時の衝撃を分散させるだけでなく、膝関節の位置を安定させたり、関節内の潤滑作用を助けたりしています。また、関節軟骨のすり減りを防ぐ役割もあるため、半月板が損傷すると、将来的に変形性膝関節症へと進行するリスクも高まります。

半月板の役割を簡潔に整理すると、以下のようになります。

| 主な役割 | 説明 |

|---|---|

| 衝撃吸収 | ジャンプや着地などの際の負荷を分散する |

| 荷重分散 | 体重が一点にかからないようにする |

| 関節安定化 | 大腿骨と脛骨の動きを滑らかに保つ |

| 潤滑と栄養 | 関節内の滑液を分配し、軟骨の摩耗を抑制 |

-

POINT -

- ●半月板は線維軟骨で、衝撃吸収や荷重分散の機能をもつ

- ●関節の安定化や潤滑にも関与している

- ●損傷すると将来的な膝関節の変形リスクが高まる

内側と外側の半月板の形状と可動性の違い

半月板には「内側」と「外側」があり、その形や動きの特性が異なります。

この違いが損傷リスクにも大きく影響しているため、正確に理解しておきましょう。

内側半月板はC字型をしており、関節包や内側側副靱帯にしっかりと付着しています。そのため、動きが制限されていて安定している反面、強いひねりや衝撃が加わると損傷しやすいという特徴があります。

一方の外側半月板は、ほぼO字型に近く、やや幅が広いのが特徴です。さらに、外側の一部は関節包に付着していない部分があり、膝の動きに合わせて比較的自由に可動します。この可動性の高さが、衝撃を逃がす役割を果たし、内側よりも損傷を受けにくいとされています。

以下の表に、両者の違いをまとめました。

| 特徴 | 内側半月板 | 外側半月板 |

|---|---|---|

| 形状 | C字型 | O字型に近い |

| 幅 | やや狭い | やや広い |

| 可動性 | 低い | 高い |

| 靱帯との接合 | 固定性が高い | 一部自由な部位あり |

| 損傷リスク | 高い | 比較的低い |

-

POINT -

- ●内側は固定性が高く、動きにくいため損傷しやすい

- ●外側は可動性があり、衝撃を逃がしやすい構造

- ●形状や構造の違いがリスクに直結している

半月板損傷 内側 外側の主な症状と原因

膝の痛みや不安定感を感じたとき、その原因が「半月板損傷」であることは少なくありません。

特に内側と外側のどちらが損傷しているかによって、症状や原因に違いが見られることがあります。

内側半月板の損傷は、日常動作でも起こりやすく、中高年に多く見られます。可動性が低いため、膝をひねったときなどに損傷しやすい傾向があります。一方で、外側半月板は比較的柔軟に動く構造ですが、激しいスポーツや生まれつきの構造異常(円板状半月板)によって損傷することがあります。

以下の表に、内側・外側それぞれの損傷に見られる主な症状と原因の傾向をまとめました。

| 分類 | よく見られる症状 | 主な原因 |

|---|---|---|

| 内側半月板損傷 | 膝の内側の痛み、腫れ、引っかかり感、可動域の制限 | 加齢、O脚、階段昇降、日常の負荷 |

| 外側半月板損傷 | 膝の外側の痛み、膝崩れ、ロッキング、クリック音 | スポーツ外傷、円板状半月板、生まれつきの形態異常 |

-

POINT -

- ●内側と外側で症状の出方やリスク因子が異なる

- ●内側は中高年、外側は若年層やスポーツ選手に多い

- ●ロッキングや膝崩れは外側損傷に多く見られる

よく見られる4つの症状

半月板損傷では、共通して以下の4つの症状が多く報告されています。

ただし、損傷の部位や形状によって症状の強さや現れ方には個人差があります。

1つ目は「膝の痛み」です。特に膝の内側や外側の関節裂隙にズキズキとした痛みが生じることが多く、体重をかけたり曲げ伸ばしをした際に悪化する傾向があります。

2つ目は「腫れ」です。関節内で炎症が起こることで、滑液や血液が溜まり、膝全体が腫れることがあります。特に損傷直後は急激な腫れが目立ちます。

3つ目は「引っかかり感です。これは損傷した半月板の一部が関節内に挟まり、スムーズな動きが妨げられる現象で、「カクッ」や「ゴリッ」とした違和感を伴います。

4つ目が「膝くずれ(giving way)」です。膝関節の安定性が低下し、歩行中や階段の昇り降りで突然膝が崩れるような感覚が出ることがあります。

| 症状名 | 主な特徴 | よくあるシチュエーション |

|---|---|---|

| 膝の痛み | 膝の内側または外側が痛む | 屈伸・歩行・階段昇降時 |

| 腫れ | 炎症による関節の腫脹 | 損傷直後や繰り返しの負荷時 |

| 引っかかり感 | 関節内で「カクッ」と引っかかる | 体を捻ったり屈伸運動時 |

| 膝くずれ | 突然膝が抜けたような感覚 | 歩行中・立ち上がり・運動中 |

-

POINT -

- ●膝の痛み・腫れ・引っかかり・膝崩れが4大症状

- ●どの症状も日常動作や運動で増悪しやすい

- ●損傷部位によって現れやすい症状は異なる

スポーツや加齢による発生メカニズム

半月板損傷は、大きく分けて「外傷性」と「変性型」の2種類に分類されます。

どちらも内側と外側のどちらか、あるいは両方に影響を及ぼすことがあります。

外傷性損傷は、主にスポーツ中に発生します。ジャンプの着地や急停止、方向転換といった動作の中で、膝に回旋や圧縮のストレスが加わると、半月板が挟まれて断裂することがあります。特にサッカーやバスケットボール、ラグビー、バレーボールなど、膝に負担のかかる競技に多く見られます。

一方で、加齢による変性型損傷は、長年の膝への負担が蓄積して起こります。中高年に多く、O脚の人や膝をよく使う仕事・習慣がある人に発生しやすい傾向があります。知らない間に進行するケースも多く、軽いひねり動作でも断裂が生じる場合があります。

以下の表で、2つのタイプを比較してみましょう。

| 分類 | 発生原因 | 年齢層 | 好発部位 |

|---|---|---|---|

| 外傷性損傷 | スポーツによる強いストレス | 若年層(10〜30代) | 外側または内側後方部 |

| 変性型損傷 | 加齢と日常の繰り返し動作 | 中高年(40代以降) | 内側半月板 |

-

POINT -

- ●外傷性はスポーツでの捻りや衝撃が主な原因

- ●変性型は加齢や日常動作の蓄積で生じやすい

- ●若年層は外傷性が多く、中高年は変性型が多い

半月板損傷 内側 外側の診断と検査

膝の痛みや引っかかり感が続くとき、適切な診断と検査を受けることが早期回復の鍵となります。

特に半月板損傷では、どの部位が、どの程度損傷しているのかを明確にする必要があります。

診察ではまず、医師による問診と触診が行われます。痛みがある部位や腫れの有無、膝の動かし方によって半月板の損傷が疑われる場合、その後に画像検査が実施されます。

内側か外側か、またどの方向にどのような断裂があるかを正確に把握するためには、MRI(磁気共鳴画像)検査や関節鏡検査が有効です。特にMRIでは、半月板の損傷を高い精度で確認することができ、手術の適応判断にも役立ちます。

また、診断結果によっては、損傷していても手術が不要なケースもあり、保存療法で改善することも少なくありません。

大切なのは、正確な情報に基づいた判断を行うことです。

-

POINT -

- ●問診・触診→画像検査の順で診断が進む

- ●内側・外側・損傷形態の把握が治療方針を左右する

- ●必要に応じてMRIや関節鏡で詳細な評価を行う

MRIや関節鏡による診断方法

半月板損傷の診断でよく用いられるのがMRIと関節鏡検査です。

これらの方法にはそれぞれの特徴と適したタイミングがあります。

MRI(Magnetic Resonance Imaging)は、X線では確認できない軟部組織の状態を可視化できる検査です。膝の内部構造を立体的に見ることができ、半月板の損傷部位・断裂形状・周囲の靱帯損傷の有無まで確認可能です。非侵襲的で痛みもなく、外来で受けられる点がメリットです。

一方、関節鏡検査は細いカメラを関節内に挿入し、実際の半月板を直接観察する検査です。診断だけでなく、そのまま縫合や切除といった処置が同時に行える点も大きな特徴です。ただし、関節鏡は侵襲を伴うため、通常はMRIで判断が難しい場合に選択されます。

| 検査名 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| MRI | 非侵襲的・精密な断層画像 | 軟骨や靱帯も含め全体像を把握可能 | コストがやや高く、金属装着者は注意 |

| 関節鏡 | 関節内を直接確認 | 診断と同時に治療も可能 | 手術に準じた処置が必要になることも |

-

POINT -

- ●MRIは非侵襲で高精度な画像が得られる

- ●関節鏡は直接観察でき、その場で処置も可能

- ●目的や状況に応じて使い分けられている

徒手検査とレッドゾーン・ホワイトゾーンの理解

診察の初期段階では、徒手検査(整形外科的な触診テスト)が行われることが一般的です。

これらの検査は、痛みの誘発や音、引っかかり感などから半月板の損傷を疑うための指標になります。

よく用いられるのは「マックマレーテスト」や「アプレーテスト」などです。膝を屈伸させながらひねりを加えることで、半月板に負荷をかけ、特有の痛みやクリック音が生じるかを確認します。経験のある医師であれば、これだけでもある程度の損傷箇所を推定することが可能です。

また、診断において重要なのが、損傷部位がどの「ゾーン」に属しているかということです。半月板には血流の豊富な「レッドゾーン」と、血流が乏しい「ホワイトゾーン」その中間の「ホワイトレッドゾーン」が存在し、それぞれ治癒の可能性が大きく関わります。

レッドゾーンは、血管から栄養を受けることができ、ダメージに対する回復力があるものの、ホワイトゾーンには血管がなくダメージに対する回復力を望むことができないという特徴があります。

| ゾーン名 | 位置 | 血流 | 治癒しやすさ |

|---|---|---|---|

| レッドゾーン | 半月板の辺縁部(外側1/3) | あり | 高い |

| ホワイトレッドゾーン | 中間部 | 部分的にあり | 状況により異なる |

| ホワイトゾーン | 中心部(内側) | ほとんどない | 低い |

-

POINT -

- ●徒手検査は半月板損傷の初期評価に有効

- ●半月板の血流状態により治癒の可能性が変わる

- ●ゾーンの理解は治療方針の決定に不可欠

内側と外側で異なる治療アプローチ

半月板損傷の治療では、「内側」か「外側」かによって、取りうるアプローチが異なります。

これは、それぞれの構造的な違いや、血流の有無、損傷しやすいパターンの差異に基づいています。

内側半月板は関節包や靱帯に強く固定されているため、可動性が少なく、加齢とともに変性しやすい部位です。そのため、保存療法から開始し、必要に応じて外科的治療を検討することが一般的です。特にO脚傾向のある中高年では、内側の圧が高まるため、慎重な判断が求められます。

一方、外側半月板は動きがあり、損傷が比較的少ない傾向にありますが、「円板状半月板」のような特殊な形状の場合、症状が突然出ることもあります。そのため、外側半月板損傷では形状異常の有無を踏まえた診断と治療計画が重要になります。

| 区分 | 治療傾向 | 特記事項 |

|---|---|---|

| 内側半月板損傷 | 保存療法を優先、変性が多い | O脚や中高年に多く見られる |

| 外側半月板損傷 | 損傷が軽度なら保存、円板状は手術の検討も | 若年層に多く、形状異常に注意が必要 |

-

POINT -

- ●内側は保存療法を中心に慎重な判断が必要

- ●外側は形状異常の有無によって対応が異なる

- ●部位特性を理解した上で治療方針を決めることが大切

こちらも参考に▶ 半月板損傷を早く治すには

保存療法の適応と進め方

半月板損傷の治療では、手術がすぐに必要になるケースばかりではありません。

多くの場合、保存療法(非手術療法)によって改善が見込めるケースが多くあります。

保存療法の適応となるのは、損傷が小さく、血流のある部位(レッドゾーン)に限局している場合です。また、キャッチングやロッキングといった明確な機械的症状がないときも、保存療法が選択されます。

治療の基本は「安静・投薬・物理療法・運動療法」です。初期には炎症や痛みを抑えるためにアイシングや鎮痛剤が使用されます。その後、膝周囲の筋力を強化するリハビリを段階的に進め、関節の安定性を取り戻していきます。

また、ヒアルロン酸注射や足底板の装着など、補助的なアプローチも効果的です。とくに内側半月板損傷では、O脚による圧迫を軽減することが改善のカギとなることがあります。

| 保存療法の内容 | 目的 |

|---|---|

| 安静・アイシング | 炎症と腫れの軽減 |

| 内服薬(NSAIDs) | 痛みのコントロール |

| リハビリ(筋トレ) | 関節の安定性向上 |

| ヒアルロン酸注射 | 関節内の潤滑・炎症緩和 |

| 足底板の装着 | アライメントの補正(特にO脚に有効) |

-

POINT -

- ●症状が軽度であれば保存療法が第一選択

- ●炎症管理+筋力強化+生活改善が基本方針

- ●内側損傷ではO脚補正なども効果的

縫合術・切除術の選択と注意点

保存療法で十分な効果が得られない場合や、明らかな機械的障害(ロッキング・キャッチングなど)が見られる場合は、外科的治療が必要となることがあります。

半月板の手術には主に「縫合術」と「切除術」の2つがあり、損傷の部位や年齢、活動レベルに応じて選択されます。

縫合術は、血流が保たれているレッドゾーンの損傷に対して有効です。組織の自然治癒力を活かして再生を促すため、半月板を温存できることが最大のメリットです。

ただし、縫合術は再断裂のリスクもあり、術後は4〜6ヶ月ほどのリハビリ期間が必要です。

一方、ホワイトゾーンなど血流のない領域や、変性が進んでいる損傷に対しては、切除術が選ばれることがあります。切除する場合でも、完全切除ではなく部分切除を原則とし、必要最小限の切除にとどめることが推奨されます。

|

| 手術法 | 対象部位 | メリット | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 縫合術 | レッドゾーン | 半月板を温存できる | 再断裂リスク・長期リハビリ |

| 切除術 | ホワイトゾーンや複雑断裂 | 即効性が高い | 関節症のリスク増加・全切除は避ける |

-

POINT -

- ●縫合術は温存が目的、若年層やスポーツ選手に適する

- ●切除術は変性・血流のない部位に有効

- ●術後リハビリと再発防止が治療成功のカギ

早期治療の重要性と予防のポイント

半月板損傷は、痛みが軽度だったり一時的に症状が落ち着いたりすることで、「様子を見よう」と放置されやすい疾患です。

しかし、この判断が後々大きな問題を引き起こすことがあります。

早期に適切な診断と治療を受けることで、半月板の損傷が広がるのを防ぎ、回復の可能性を高めることができます。逆に放置すればするほど、関節軟骨にまで負担がかかり、変形性膝関節症などの不可逆的な障害に進行するリスクが高まります。

また、早期治療によって保存療法の選択肢も広がり、手術を回避できる可能性も高まります。

「少し変だな」と思った時点で整形外科を受診することが、膝の健康を長く保つうえでとても大切です。

予防の観点では、筋力の維持、適切な体重管理、無理のない運動習慣がカギとなります。膝に過度な負担をかけず、日常生活の中で膝をいたわる姿勢が大切です。

-

POINT -

- ●軽症でも放置せず、早期受診が予後を左右する

- ●早期治療により手術回避の可能性も上がる

- ●膝の負担を減らす生活習慣が予防の基本

放置によるリスクと変形性膝関節症の関係

半月板損傷を放置した場合、症状が一時的に軽くなることもありますが、根本的に治っているわけではありません。損傷が残ったままの半月板は関節の安定性を保てず、その周囲にある軟骨や骨に余計な負担をかけてしまいます。

その結果として進行するのが「変形性膝関節症」です。半月板がクッションの役割を果たせなくなると、関節の軟骨がすり減り、骨同士が直接こすれ合うようになります。これにより、痛み・腫れ・O脚の進行・可動域の制限といった問題が次々と現れます。

特に中高年では、もともと膝の軟骨が摩耗しやすいため、放置が深刻な状態につながりやすい傾向にあります。ロッキングやキャッチングの症状がある場合は特に注意が必要です。放置は明らかなリスクです。症状を認めた場合は、早めに整形外科等で治療を開始すべきです。

| 放置した場合の経過 | 主な変化 |

|---|---|

| 半月板の損傷が拡大 | 損傷が中心部に進展、治癒困難に |

| 軟骨への負担増加 | 軟骨が摩耗・変形 |

| 関節の変形 | O脚や歩行困難を引き起こす |

| 痛みの慢性化 | 慢性的な膝痛・可動域制限 |

-

POINT -

- ●損傷を放置すると変形性膝関節症に進行するリスクがある

- ●半月板の役割が失われると、関節全体が壊れやすくなる

- ●痛みが軽くなっても安心せず、医療機関の受診が必要

膝を守る生活習慣と運動療法のすすめ

日々の生活の中で膝に負担をかけすぎないようにすることが、半月板損傷の予防・再発防止につながります。これはすでに損傷した経験がある方だけでなく、膝に違和感を感じている方にも共通して大切な視点です。

まず、適正体重の維持は膝の負担を減らす基本です。体重が増えると膝関節にかかる荷重が大きくなり、わずかな動作でも損傷リスクが高まります。

さらに、大腿四頭筋やハムストリングスなど膝周囲の筋肉を強化することも有効です。運動療法としては、膝に過剰な負担をかけずに筋力を鍛えられる方法を選ぶのがポイントです。

例えば、椅子に座って足を伸ばす「膝伸展運動」や、うつ伏せで膝を曲げる「ハムストリングス運動」などは自宅でも取り入れやすく効果的です。また、階段の上り下りや正座を避ける、急な方向転換をしないといった日常動作の中の工夫も、膝を守るうえで役立ちます。

| 習慣・方法 | 内容 |

|---|---|

| 体重管理 | 適正体重を維持し、膝の荷重負担を軽減 |

| 筋力トレーニング | 太もも前後の筋力を整える運動を日常に組み込む |

| 動作の工夫 | 急なひねり動作・無理な正座を避ける |

| 靴の見直し | クッション性のある靴を選び膝への衝撃を吸収 |

-

POINT -

- ●適正体重の維持が膝の負担軽減に直結する

- ●筋力アップは関節の安定化に効果的

- ●日常の動作を見直すことが予防と再発防止のカギ

まとめ・半月板損傷 内側 外側

膝の痛みや違和感を感じ、「半月板損傷 」について検索された方にとって、今回の記事が少しでも役に立ち、整形外科受診のキッカケになれば幸いです。

半月板は膝関節の中で衝撃を和らげ、関節を安定させる大切な役割を担っています。内側半月板と外側半月板では構造や可動性が異なり、損傷の原因や症状の出方、治療方法にもそれぞれ特徴があります。

早期に適切な診断を受け、保存療法や縫合術・切除術など、ご自身の状態に合った治療方針を選ぶことが大切です。また、体重管理や膝周囲の筋力強化など、日常の中でできる予防や再発防止の工夫も効果的です。

膝の健康を長く保つためには、症状を軽く見ず、正しい知識を持って向き合うことが第一歩です。気になる症状がある場合は、早めに整形外科専門医に相談してみてください。

よくある質問 Q&A|半月板損傷 内側 外側

Q1. 内側と外側の半月板では、なぜ損傷しやすさに違いがあるのですか?A. 内側半月板は関節包や靱帯に強く固定されていて可動性が少ないため、ひねりや圧力が加わると損傷しやすい傾向があります。一方、外側半月板はやや自由に動く構造のため衝撃を逃がしやすく、比較的損傷を受けにくいとされています。 Q2. 半月板損傷は放置しても自然に治ることがありますか?A. 血流がある「レッドゾーン」の損傷であれば自然治癒の可能性もありますが、血流の乏しい「ホワイトゾーン」では治癒が難しく、放置すると変形性膝関節症に進行するリスクがあります。膝に違和感や痛みがある場合は、整形外科を早期に受信し、診断と対応が大切です。 Q3. MRIを撮ればすぐに手術が必要かどうか分かりますか?A. MRIは半月板の損傷の有無や場所、程度を把握するのに有効な検査ですが、手術の必要性は画像だけでなく、症状の強さや日常生活への影響、徒手検査の結果など総合的に判断されます。 Q4. 半月板損傷の治療で切除と縫合はどう使い分けられますか?A. 縫合術は血流がある部分(レッドゾーン)で損傷が浅く、回復が見込める場合に選ばれます。一方、損傷が深い、または変性が進んでいる部位では切除術が選ばれますが、できる限り部分切除で温存する方針がとられます。 Q5. 膝の痛みが軽くても受診した方がいいですか?A. はい、軽い痛みであっても、半月板損傷が隠れていることがあります。症状が軽いうちに診断を受ければ、保存療法で改善できるケースも多く、手術の回避や予後の改善にもつながります。まずは早めの受診をおすすめします。 |

リボーンクリニックは、再生医療専門のクリニックです。

国が定めた「再生医療等安全性確保法」のもと、特定認定再生医療等委員会の厳格な審査を経て、厚生労働大臣へ届出を終えた、ご信頼いただける安心の「再生医療専門の医療機関」です。

膝の治療にあたりましては、法令を遵守し、院長の青木医師をはじめとした経験豊富な医師が患者さまのお悩みに親身に寄り添い、最新鋭の設備と熟練のスタッフといった最高の環境でサポートいたします。

まずはお気軽に無料相談をご利用ください(無理に治療をお勧めすることは一切ございません)。