ひざ関節

リボーンクリニック 大阪院のひざ関節

膝の痛み 糖尿病による腫れや違和感の正しい対処法

膝の痛み 糖尿病による腫れや違和感の正しい対処法

「膝が痛む・・・年齢のせいかも」

「でも、糖尿病も患っているし、何か関係あるかもしれない…?」

そう疑問に思って「膝の痛みと糖尿病」について知りたい方へ ──

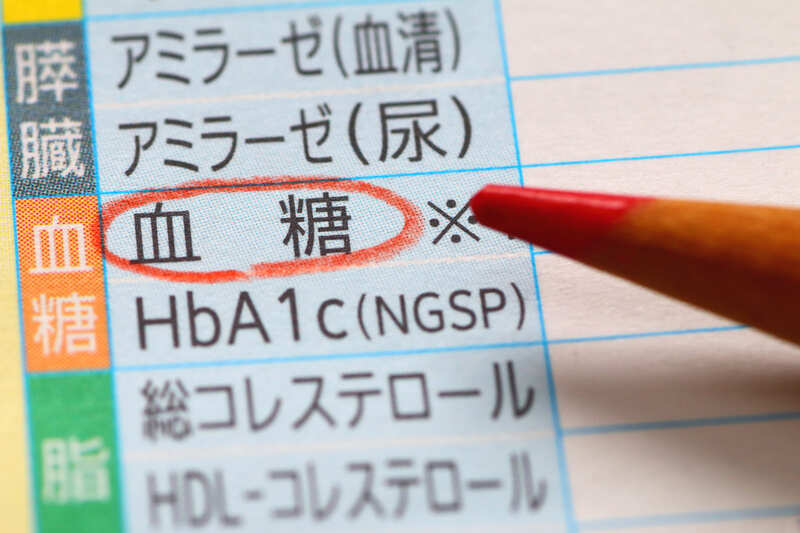

実は、糖尿病と膝の痛みには密接なつながりがあることが、近年の研究や臨床現場で明らかになっています。血糖値の乱れによる神経障害や血流障害、さらには体重増加や炎症など、複数の要因が膝関節に負担をかけ、痛みや違和感、腫れなどの症状を引き起こしているのです。

この記事では、糖尿病が膝に与える影響や、糖尿病性膝関節症・膝裏の痛み・壊死や切断リスクなど、放置すべきでない症状の原因を丁寧に解説。また、悪循環を断ち切るための運動療法やリハビリ、膝と血糖を同時に守る食事改善についても、わかりやすくご紹介してまいります。

膝の違和感を「ただの老化現象」と見過ごさず、糖尿病との関係性を知り、向き合いながらも安心して日常を過ごすために。

一歩踏み出していただければと思います。少しでもご参考になれば幸いです。

-

この記事で分かること

- ☑ 糖尿病が膝の痛みや関節症に影響する仕組み

- ☑ 糖尿病性神経障害と膝の感覚異常の関係

- ☑ 膝の違和感や腫れを放置するリスク

- ☑ 膝にやさしい運動やリハビリの方法

- ☑ 血糖管理と食生活の見直しによる予防策

膝の痛み 糖尿病の関係とは?

実は、糖尿病は膝の痛みと深く関係しています。これは単なる偶然ではなく、血糖値の異常が膝周囲の組織や神経、血流に影響を及ぼすためです。糖尿病の進行に伴い、膝関節に違和感や痛みを訴える患者は少なくありません。

なぜ糖尿病が膝に影響するのでしょうか。その理由の一つに「血流障害」があります。血糖値が高い状態が続くと血管が傷み、膝周辺の筋肉や関節に十分な酸素や栄養が届きにくくなります。さらに、糖尿病性神経障害によって痛みや感覚が鈍くなると、知らず知らずのうちに膝を酷使し、炎症や関節の劣化を招くことがあります。

加えて、糖尿病と肥満の関係も見逃せません。体重増加は膝への負荷を増やし、変形性膝関節症などの関節疾患を引き起こすリスクが高まってしまいかねません。膝の軟骨がすり減ると、関節が滑らかに動かなくなり、痛みや腫れにつながるからです。

このように、糖尿病は単に血糖コントロールの問題だけではなく、膝を含めた運動器の健康にも深く関わっています。膝に痛みを感じる糖尿病の患者さんは、内科とともに整形外科でもチェックも欠かさないようにするべきだと思います。その点は、ぜひかかりつけ医さんにご相談ください。

| 糖尿病による影響 | 膝への具体的な影響 |

|---|---|

| 血流障害 | 関節への栄養不足・軟骨の劣化 |

| 神経障害 | 痛みの感覚鈍化→酷使・悪化 |

| 体重増加 | 関節への物理的負荷増加 |

| 慢性炎症 | 膝関節の腫れ・痛み |

ポイント:

- ・血糖異常が膝周辺の血流・組織に悪影響を与える

- ・神経障害により痛みに気づきにくくなる

- ・糖尿病と肥満の相乗効果で膝関節に負担がかかる

- ・内科(糖尿病内科)だけでなく、整形外科での診療の必要性を相談する

糖尿病と膝関節症の密接なつながり

一見、無関係に見える糖尿病と膝関節症。しかし、近年の研究では、糖尿病が変形性膝関節症(OA)の進行を早める要因であることが明らかになっています。

その背景には複数の要素が絡んでいます。まず、糖尿病は体内の慢性的な炎症を引き起こしやすい状態にします。この炎症が関節にも波及すると、膝の軟骨が損傷しやすくなり、OAの進行を助長します。また、糖尿病患者の多くが肥満を伴っており、その体重が膝に余計な圧力をかけてしまいます。

加えて、糖尿病は骨の密度にも悪影響を及ぼします。骨が脆くなると関節の安定性が失われ、膝の構造全体が崩れやすくなるのです。MRIによる観察でも、糖尿病を患うOA患者の方が軟骨のすり減りが早いというデータがあります。

つまり、糖尿病は膝関節症の“見えない加速装置”のような存在とも言えるでしょう。血糖コントロールを怠ることで、関節の機能低下を招き、やがて日常生活にも大きな支障をきたす可能性があるため、注意が必要です。

ポイント:

- ・糖尿病の慢性炎症が関節の軟骨を劣化させる

- ・骨密度低下により膝の安定性が損なわれる

- ・糖尿病の有無でOAの進行速度に差がある

- ・糖尿病が膝関節症を悪化させる加速器との認識をもってほしい

糖尿病 膝 症状が現れるメカニズム

糖尿病によって膝に現れる症状は、単なる関節の痛みだけにとどまりません。そのメカニズムには「血管障害」「神経障害」「代謝異常」の3つの因子が関与しています。

まず、糖尿病が進行すると血液中の糖分が血管の内皮を傷つけ、膝周辺の血流が悪くなります。この結果、膝の筋肉や組織に十分な栄養が届かず、関節の炎症や痛み、こわばりが起こるようになります。

次に、神経の問題です。糖尿病性神経障害は、手足のしびれや感覚鈍麻を招くだけでなく、膝の痛みにも影響を与えます。特に注意すべきは「感覚の鈍化」で、膝に負担がかかっていても気づかず、痛みが出たときにはすでに状態が悪化しているケースも珍しくありません。

さらに、インスリンの働きが不十分だと骨や関節の代謝が低下し、関節の回復が遅れたり、骨がもろくなったりします。この代謝低下が慢性的に続くことで、膝の構造そのものが弱っていき、結果的に痛みや機能障害へとつながるる点をぜひ知っておいてほしいと思います。

症状が現れるメカニズム:

- ・血管障害により膝の栄養供給が低下

- ・神経障害で感覚が鈍り、膝を酷使しやすい

- ・代謝異常により関節の修復力が弱まる

糖尿病 膝の痛みの原因とは?

膝の痛みが糖尿病によって引き起こされる場合、そこには明確な医学的根拠があります。膝関節は日常生活で大きな負荷を受ける部位であり、糖尿病による体内環境の変化が複数の形で影響を及ぼします。

まず挙げられるのが「体重の増加」です。糖尿病と肥満は密接な関係があり、体重が増えることで膝への物理的な負担が増します。これが長期間にわたって続くと、膝の軟骨がすり減り、炎症や痛みが生じやすくなります。

次に「神経障害」の影響です。糖尿病性神経障害によって膝の感覚が鈍くなり、自分では痛みに気づきにくくなることがあります。その結果、関節への過剰な負担に気づかずに悪化させてしまうケースが少なくありません。

さらに「炎症体質」も一因です。糖尿病が進行すると、体内では慢性的な炎症が起きやすくなります。この炎症が膝の関節にまで及ぶことで、痛みや腫れを引き起こします。

膝の痛みがある糖尿病患者は、「糖尿病のせいで痛いはずがない」と思い込まず、早めに医師の診察を受けましょう。

原因まとめ:

- ・肥満による膝への機械的負荷の増加

- ・神経障害による感覚鈍麻と酷使の悪循環

- ・慢性炎症による膝関節の炎症促進

糖尿病 膝関節症のリスクが高まる理由

糖尿病があると、膝関節症の発症や悪化のリスクが高くなります。これはいくつかの生理学的な要因が重なっているためです。

まず、糖尿病によって血管の機能が低下し、膝関節周辺の血流が滞ることがあります。この血流障害により、関節や軟骨に必要な酸素や栄養が届きにくくなり、修復や再生の能力が落ちてしまいます。

次に、炎症物質の存在があげられます。糖尿病患者の体内では、インスリン抵抗性などが原因で炎症物質が増加しやすく、これが関節に影響を与えると、膝の炎症や痛みが長引くようになります。

さらに、糖尿病と関連性の高い肥満の影響も無視できません。体重の増加は、膝にかかる負荷を大幅に増やし、軟骨をすり減らす速度を加速させます。変形性膝関節症は、特に体重の影響を受けやすい病気です。

加えて、神経障害があると関節への異常な負荷に気づきにくくなるため、早期対応が遅れ、結果的に悪化を招くこともあります。

リスクが高まる理由:

- ・血流低下による修復能力の低下

- ・炎症体質による慢性的な関節負担

- ・肥満により膝関節への負荷が増加

- ・感覚鈍化による過剰使用と対応の遅れ

糖尿病 膝腫れや違和感が出るのはなぜ?

糖尿病患者が膝の腫れや違和感を感じる背景には、複数の身体的変化があります。これらは自覚しづらく、静かに進行することが多いため注意が必要です。

その一因として「関節内の炎症反応」があります。糖尿病では体内の炎症が起こりやすい状態にあり、この影響が膝関節にも及ぶと、関節液が過剰に分泌され、腫れや違和感を感じるようになります。

また、「血流の停滞」によるむくみや関節周囲の緊張も無視できません。血管がダメージを受けると循環が悪くなり、膝周辺に老廃物が溜まりやすくなります。これが関節の動きを鈍くし、「違和感」として現れます。

加えて「糖尿病性神経障害」により、正常な関節運動がうまくいかなくなるケースもあります。例えば、膝を支える筋肉の働きが弱くなると、膝関節がズレたり不安定になったりし、これが異物感や腫れとして感じられることがあるのです。

このような症状は、放置すると変形性関節症や歩行障害につながることもあります。糖尿病をお持ちなら、たとえ小さな違和感であっても、軽視することなく専門医の診断を受けることが大切です。症状は進行します。迷うことなく、早いタイミングで行動されることをお勧めします。

膝の腫れ・違和感の要因:

- ・慢性炎症による関節液の増加

- ・血流低下による老廃物の蓄積

- ・筋力低下と関節の不安定化

- ・神経障害による運動感覚の異常

糖尿病 膝裏の痛みに注意すべきケース

膝裏の痛みを「ちょっとした違和感」と見過ごしていませんか?

特に糖尿病を患っている方は、膝裏の痛みにも注意が必要です。なぜなら、糖尿病が関わることで、思わぬトラブルが潜んでいる可能性があるからです。

まず考えられるのが、「膝窩静脈(しっかじょうみゃく)血栓症」や「閉塞性動脈硬化症(PAD)」です。糖尿病は血管を傷つける病気であり、血液の流れが悪くなると、膝裏の血管にも影響を及ぼします。その結果、膝裏に痛みや重だるさを感じることがあるのです。

また、糖尿病性神経障害により、筋肉や関節の動きに支障が出てくると、膝裏に「張り」や「引っかかり」のような痛みを覚えることもあります。これらは神経の信号伝達がうまくいかず、筋肉がバランスよく働かなくなることで起こるものです。

さらに、体重増加や運動不足が重なることで、膝裏の筋や腱に過度な負担がかかり、炎症や損傷を引き起こすケースもあります。糖尿病を持つ方は筋力の低下が早く、関節の負担が偏りがちになるため、注意が必要です。

気になる痛みや違和感があれば、整形外科で画像検査や血流チェックを受けることが安心への第一歩となります。

注意すべきポイント:

- ・血流障害による膝裏の循環不全

- ・神経障害で筋肉バランスが崩れる

- ・膝裏の筋・腱への負担による炎症

- ・放置せず早期の検査が安全につながる

糖尿病 膝 壊死や切断に至るリスクとは

「膝がなんとなく痛い」「感覚が鈍い」——

その違和感、もしかすると重大なサインかもしれません。糖尿病が進行すると、膝関節の深部にまでダメージが及び、最悪の場合「壊死」や「切断」のリスクに発展することがあります。

まず、糖尿病性神経障害によって痛みに気づきにくくなると、関節や皮膚に負荷がかかっていても適切なケアがされず、傷が悪化してしまうことがあります。特に膝や下肢の深部にできた傷は、表面からは見えづらく、気づいた時には壊疽(えそ)に至っているケースもあります。

さらに、糖尿病は「血管障害」も引き起こします。膝周辺の血流が慢性的に不足すると、栄養や酸素が届かず、組織が壊死するリスクが高まります。加えて、細菌感染が起きた場合、糖尿病では免疫力が低下しているため、傷が治りにくく、感染が深部にまで広がってしまうこともあるのです。

このような状況では、早期に感染源を除去しなければならず、やむを得ず膝や脚の一部を切断する事態に至る可能性も否定できません。

早めのフットケアや、膝の違和感に対する受診が、重症化の予防に直結します。膝の違和感を見逃さないでください。

壊死・切断のリスク:

- ・神経障害により傷の発見が遅れる

- ・血流障害で組織が壊死しやすくなる

- ・感染悪化により切断が必要になるケースも

- ・膝の違和感は放置せずチェックを

糖尿病 筋肉痛のような 痛みの正体とは?

「筋肉痛のようなズーンとした痛みが続いている」——そんなとき、原因が単なる筋肉疲労ではなく、糖尿病による症状であることがあるため注意が必要です。

糖尿病では、血糖値のコントロールが乱れることで「糖尿病性筋痛症」と呼ばれる状態になることがあります。これは血糖の異常によって筋肉の血流や代謝が悪くなり、筋肉そのものに慢性的な炎症や酸素不足が生じることで、鈍い痛みやだるさが現れる症状です。

また、糖尿病性神経障害の影響で、筋肉に必要な信号が正しく伝わらなくなると、筋肉がこわばったり、張りを感じたりすることもあります。ときには「運動していないのに筋肉痛のような感覚がある」と訴える方もいます。

一方で、こうした痛みは日常的な動作や歩行に支障をきたすことが多く、放置すると膝や股関節の可動域が狭まり、転倒や関節損傷のリスクが高まります。

体を動かしていないのに筋肉痛が続くようであれば、糖尿病との関連を疑い、主治医や整形外科への相談をおすすめします。

筋肉痛様の痛みの正体まとめ

- ・血糖コントロール不良が筋肉代謝を悪化させる

- ・神経障害により筋肉に異常な痛みを感じる

- ・放置すると可動域低下や転倒リスクが増加

- ・継続する痛みは早めの診察がカギ

膝の痛み 糖尿病の対処と予防策

膝の痛みと糖尿病が関係していると知っても、ではどう対処すればよいのか分からない方も多いのではないでしょうか。実際、痛みがあると運動を控えてしまい、かえって血糖値の悪化や体重増加を招くケースも見受けられます。

まず大切なのは、「血糖値の安定」を目指すことです。膝への直接的な治療だけでなく、「食事療法・運動療法・薬物療法」のバランスを見直し、全身の代謝環境を整えることが、結果的に膝の痛みの改善にもつながります。

次に取り入れたいのが、「膝に負担をかけない運動」です。水中ウォーキングやエアロバイクなどは、関節への衝撃が少なく、筋力を保ちながら脂肪を燃焼させる効果が期待できます。特に太ももの筋肉(大腿四頭筋)を鍛えることは、膝の安定性を高め、痛みを予防するカギとなります。

さらに、膝の痛みを感じたら、安易に湿布や市販薬だけで済ませず、整形外科などで原因を確認することが大切です。糖尿病の方は特に、神経や血管の異常が関与している可能性があるため、専門的な面から評価してもらうことが必要です。

対処・予防のポイント:

- ・血糖コントロールが膝の健康にも直結する

- ・水中運動やエアロバイクが関節にやさしい

- ・大腿四頭筋を鍛えることで膝を守れる

- ・痛みを感じたら早めに医療機関へ

膝の違和感がある時に受診すべき診療科

膝に違和感を覚えたとき、「どの診療科を受診すればいいの?」

こんな風に迷う方も多いのではないでしょうか。特に糖尿病を患っている方にとって、膝の痛みは複数の要因が絡んでいる可能性があるため、慎重な判断が必要です。

まず基本となるのは「整形外科」です。膝の関節・靭帯・軟骨・骨など、構造的な異常がないかを調べるうえで、整形外科の受診は最適です。レントゲンやMRIなどの画像検査により、変形性膝関節症や半月板損傷などが見つかることもあります。

一方で、違和感の原因が血流障害や神経障害によるものと疑われる場合は、「糖尿病内科」や「神経内科」の受診も視野に入ります。糖尿病性神経障害や末梢動脈疾患(PAD)など、内部的な疾患が膝の違和感として現れることがあるからです。

また、糖尿病で既にかかりつけ医がいる場合は、まずその医師に相談するのも良い選択です。症状に応じて適切な診療科を紹介してもらえるため、スムーズな対応が可能です。

| 主な症状 | 推奨される診療科 |

|---|---|

| 膝の動作時の痛み | 整形外科 |

| 膝のしびれ・感覚異常 | 神経内科・糖尿病内科 |

| 血流不良や冷感 | 血管外科・内科 |

| 全身の糖尿病管理 | 糖尿病内科 |

診療科選びの目安:

- ・関節や骨の異常:整形外科へ

- ・神経障害やしびれ:神経内科または糖尿病内科へ

- ・かかりつけ医がいればまずは相

糖尿病性神経障害と膝の痛みの関係性

膝の痛みと糖尿病性神経障害。この2つに直接的な関連があることをご存じでしょうか?神経障害は「手足のしびれ」や「痛み」といったイメージが強いかもしれませんが、実は膝の違和感や痛みにも深く関わっています。

糖尿病性神経障害では、感覚神経が正常に働かなくなり、痛みを正しく感じることが難しくなります。その結果、膝に負担がかかっていても本人が気づかず、気づいたときにはすでに関節が傷んでいた、というケースも少なくありません。

また、神経の伝達障害によって、膝を支える筋肉がうまく働かず、関節にかかる力のバランスが崩れることもあります。これが「膝の安定性の低下」や「違和感」として感じられ、慢性的な痛みの原因になるのです。

さらに、神経障害があることで運動量が減少し、筋力の低下や体重増加を招くという悪循環にも陥りがちです。これが膝へのさらなる負担となり、痛みが悪化する原因になります。

症状が軽い初期段階であれば、リハビリや食事改善で進行を防ぐことも可能です。違和感を放置せず、できるだけ早い段階で医師に相談するようにしましょう。

膝の痛みに関係する要因まとめ:

- ・神経障害で痛みや負荷に気づきにくくなる

- ・筋肉機能の低下で膝の安定性が損なわれる

- ・運動不足→体重増加→関節負荷という悪循環

- ・初期の段階でリハビリや治療介入が効果的

糖尿病と膝痛が生む悪循環を断ち切る方法

糖尿病と膝の痛み、この2つが組み合わさることで、生活の質を大きく下げてしまう“悪循環”が生まれることがあります。ですが、この流れを断ち切ることは決して不可能ではありません。

この悪循環の主な原因は、「運動不足」です。膝が痛むことで歩行や移動が億劫になり、体を動かさなくなります。すると筋肉量が落ち、代謝が低下。体重が増え、血糖値も上昇し、さらに膝への負荷が増す……このような悪循環に陥ってしまうのです。

ではどうすれば断ち切れるのか?答えは、「膝にやさしい運動を日常に取り入れること」です。例えば、水中歩行やエアロバイクといった低負荷の運動は、膝を守りながら血流や代謝を改善するのに非常に有効です。また、膝周囲の筋肉(特に大腿四頭筋)を鍛えることで、膝の負担を軽減できるようになります。

このように、運動を再開することで筋力が戻り、膝痛が軽くなれば、再び体を動かす意欲が湧いてきます。血糖値の安定にもつながり、全身の健康が好転するきっかけとなるのです。

悪循環を断ち切るための行動:

- ・膝への負担が少ない運動を継続する

- ・太もも前面(大腿四頭筋)を重点的に鍛える

- ・痛みがある日でも完全に休まない

- ・無理のない範囲で“動ける体”を取り戻す

膝の痛みをやわらげる運動とリハビリ方法

膝に痛みがあるとき、「安静が一番」と思いがちですが、実はそれだけでは根本改善にはつながりません。適切な運動やリハビリを取り入れることで、痛みをやわらげ、膝の機能を守ることができます。

膝痛に効果的な運動としてまずおすすめしたいのが「水中歩行」です。水の浮力によって膝にかかる体重負荷が軽減されるため、痛みを悪化させずに筋肉を刺激できます。また、水圧が膝関節を安定させ、動きもスムーズになります。

次に取り入れたいのが「エアロバイク」や「自転車こぎ」です。これらの運動はお尻で体重を支えるため、膝への衝撃が少なく、太もも周りの筋肉を効果的に鍛えることができます。膝関節の保護に関わる大腿四頭筋をターゲットにしたトレーニングとして非常に有効です。

また、自宅で簡単にできる「椅子に座っての脚伸ばし運動」もおすすめです。膝をゆっくりと伸ばして戻すだけでも、筋肉に適度な刺激を与えることができ、痛みの軽減につながります。

無理なく継続することが、膝の機能回復への第一歩です。痛みが強い日でも“動ける範囲”で動くことを心がけましょう。

| 運動法 | 膝への負担 | 筋力維持 | 脂肪燃焼 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 水中歩行 | ◎ | ○ | ○ | 浮力で膝への負担が少ない |

| エアロバイク | ○ | ◎ | ◎ | 自宅でも取り入れやすい |

| 椅子運動 | ◎ | △ | △ | 膝痛が強いときに最適 |

| 通常のウォーキング | △ | ○ | ○ | 症状が軽いときに効果的 |

おすすめの運動とリハビリ:

- ・水中歩行:膝の負担が最も少ない全身運動

- ・エアロバイク:筋力維持と血流改善に効果的

- ・椅子に座った脚伸ばし:初心者にも取り組みやすい

- ・運動は「やらない」より → 少しでもいいから「”動く”」ことが大事

食生活の見直しで膝と血糖を同時に守る

運動だけでなく、毎日の「食事」も、膝の健康と糖尿病管理に大きく関わっています。特に血糖値と膝関節のコンディションを同時に整えるためには、いくつかのポイントを意識するだけで、改善が期待できます。

まず見直したいのが「糖質の摂り方」です。糖質の摂りすぎは血糖値を急上昇させ、インスリンへの負荷が増します。結果として代謝が乱れ、炎症体質が進みやすくなり、膝の関節にも悪影響を及ぼします。白米やパンを玄米や全粒粉パンに変えるだけでも、血糖値のコントロールに有効です。

また、膝関節を守るには「抗炎症作用のある食材」を取り入れることも大切です。青魚(サバやイワシ)やナッツ類(アーモンド、クルミ)は、炎症を抑える働きを持ち、膝関節の痛み軽減に役立つため、一日の中で取り入れてみませんか?

さらに、ビタミンCやコラーゲンなど、軟骨の修復を助ける栄養素を含んだ食品を積極的に摂りましょう。例えば、柑橘類や鶏の軟骨、ブロッコリーなどは、膝と血糖コントロールの両方に貢献します。

毎日無理のない範囲で「少しでも変える」ことが、未来の健康を守る第一歩になります。

| 食品の役割 | 食材例 |

|---|---|

| 抗炎症作用 | 青魚、ナッツ、オリーブオイルなど |

| 軟骨をサポートする栄養 | コラーゲン、ビタミンC、ゼラチン |

| 血糖上昇を緩やかにする | 玄米、全粒粉パン、きのこ類 |

| カルシウム補給 | ヨーグルト、牛乳、小魚 |

食事改善のポイント:

- ・高GI食品を控え、低GI食品へ置き換える

- ・青魚・ナッツ類で炎症を予防

- ・コラーゲンやビタミンCで軟骨をケア

- ・食べる順番やよく噛むことも血糖安定に効果的

まとめ|糖尿病と膝の痛みを軽視しないで

膝の痛みがなかなか引かない…。

それが糖尿病と深く関係しているこ可能性をご理解いただけましたか?

本記事でご紹介したように、糖尿病は血流障害や神経障害、慢性炎症、さらには体重増加などを通じて、膝関節のトラブルを引き起こす要因になります。特に、糖尿病性神経障害によって痛みの感覚が鈍くなると、膝への負担に気づかず症状が悪化してしまうことも少なくありません。

しかし、正しい知識と対処法を知ることで、糖尿病 膝の痛みの悪循環は断ち切ることができます。

水中歩行やエアロバイクなど、膝にやさしい運動を取り入れ、食生活の見直しで血糖と膝の両方を整えていくことが予防と改善への第一歩です。

もしあなたが現在、膝裏の痛みや腫れ、違和感を感じているなら、それは単なる加齢や疲労ではない可能性があります。整形外科や糖尿病内科など、専門医の診断を早めに受けることで、万一でも、将来的な壊死や切断リスクも防ぐことが可能です。

今の小さな違和感が、未来の歩みやすさを左右します。

膝の痛みと糖尿病にしっかり向き合い、自分の体と丁寧に向き合うことから、健やかな毎日が始まります。

よくある質問 Q&A|膝の痛み 糖尿病

Q1. 膝の痛みと糖尿病には本当に関係があるのですか?A1. はい、あります。糖尿病による血流障害や神経障害、体重増加、慢性炎症が膝関節に悪影響を与え、痛みや腫れ、違和感を引き起こすことがあります。 Q2. 膝が痛くて運動できません。休んでいた方がいいですか?A2. 完全な安静よりも、膝に負担の少ない運動(例:水中歩行やエアロバイク)を取り入れた方が改善につながります。無理のない範囲で継続することが大切です。 Q3. 膝の違和感があるときは何科に行けばいいですか?A3. まずは整形外科を受診して膝の状態を確認しましょう。糖尿病が関係している場合は、糖尿病内科や神経内科と連携した診療が有効です。 Q4. 糖尿病があると膝の手術や治療はできないのですか?A4. 糖尿病があるからといって治療ができないわけではありませんが、感染リスクや回復の遅れがあるため、血糖コントロールを含めた全身管理が重要になります。 Q5. 膝裏の痛みや感覚異常があるのは糖尿病のせいですか?A5. 可能性はありますが、他の病気(例:動脈硬化、椎間板ヘルニアなど)の場合もあるため、自己判断せず早めに医療機関で検査を受けましょう |

リボーンクリニックは、再生医療専門のクリニックです。

国が定めた「再生医療等安全性確保法」のもと、特定認定再生医療等委員会の厳格な審査を経て、厚生労働大臣へ届出を終えた、ご信頼いただける安心の「再生医療専門の医療機関」です。

膝の治療にあたりましては、法令を遵守し、院長の青木医師をはじめとした経験豊富な医師が患者さまのお悩みに親身に寄り添い、最新鋭の設備と熟練のスタッフといった最高の環境でサポートいたします。

まずはお気軽に無料相談をご利用ください(無理に治療をお勧めすることは一切ございません)。